Présentation

Issu d’un colloque consacré au documentaire de création les 15 et 16 novembre 2021 à l’université Paul-Valéry Montpellier 3, en partenariat avec l’Ina et l’Addor, ce numéro 18 prend la suite d’un précédent dédié à la fiction, dans la perspective commune de favoriser réflexions, écoutes et discussion autour de la « belle radio » aujourd’hui. Dans le cas du genre documentaire [1], cette attention à l’époque contemporaine est d’autant plus explicable que les années 2000 peuvent être considérées comme les grandes années de reconnaissance et d’explosion du genre, symboliquement signifiées par la création en 2009 de l’Addor, Association pour le développement du documentaire radiophonique. Aujourd’hui, quel auditeur un peu régulier ne se souvient pas des premiers podcasts d’Arte Radio, ou des émissions de Sur les docks à France Culture ? Qui, parmi les programmes contemporains francophones toujours diffusés, n’a pas entendu parler au moins des émissions Par Ouï-dire (La Première) en Belgique [2], Le labo (RTS) en Suisse ou des productions de Magnéto au Canada ? Mais le documentaire de création se retrouve aussi dans les « soundwalks » et « soundscapes » de Phaune Radio, dans des émissions de reportage aux visées artistiques moins explicites comme LSD, la série documentaire ou Les Pieds sur terre sur France Culture, ou des émissions de création où la visée documentaire n’est pas centrale : Récréation sonore sur Radio Campus Paris ou, sur France Culture encore, Les Passagers de la nuit (2009-2011), Création on Air (2015-2019), L’Expérience (depuis 2019). Dans un genre fortement soumis au formatage et aux processus collectifs, des auteurs, producteurs, réalisateurs arrivent à affirmer des styles propres, identifiables d’une émission à l’autre.

*

Dans les premiers articles de ce numéro, le lecteur est invité à écouter-voir la situation actuelle en profitant du recul et/ou de l’expérience de quelques figures inspirantes qui ont connu celle des décennies passées.

Dans un bref et incisif préambule, Irène Omélianenko, qui a connu les conditions à la fois très libres et très protégées de fabrique des documentaires à France Culture dans les vingt dernières années du XXe siècle, s’interroge sur la « forme de bêtise » qui, à côté de nouveaux champs d’expérimentation ouverts par le webdoc ou le son multicanal, accompagne la pression financière et industrielle pesant sur le genre et ses artisans depuis le début des années 2010. À titre d’exemple de comment cela se passait « avant », Marion Chénetier-Alev s’intéresse aux grandes créations camerounaises de José Pivin des années 1970 (Un arbre acajou, Opéra du Cameroun et Le Transcamerounais) et à la manière dont, marginalisant la voix narratrice et le schéma de l’enquête, travaillant sur le pouvoir d’énigme ou d’exotisme des sons, immergeant délibérément l’auditeur dans l’écoute d’événements qui durent (un train qui roule, un arbre qu’on abat…), elles font « valser les codes » du genre pour mieux faire chanter le monde et l’homme. Initiée à l’art d’écrire avec des sons par les émissions de l’Atelier de création radiophonique de France Culture, cultivant aussi depuis les années 1980, pour connaître d’autres façons de faire, des collaborations avec plusieurs radios en Europe, Kaye Mortley s’interroge de son côté sur ce que veulent dire « désir », « beauté », « radio », « documentaire » et ce que le geste de création vient ajouter à une documentation du monde qui la plupart du temps, chez elle, part de presque rien (un détail, une intuition, un « sensation vraie ») pour faire entrer l’auditeur dans un espace-temps à la fois semblable et autre.

La deuxième section du numéro nous plonge plus directement dans le champ radiophonique contemporain. Avec Élise Andrieu, Sophie Simonot et Marc-Antoine Granier, réunis autour d’une table ronde animée par Irène Omélianenko, le lecteur découvre les itinéraires, réalisations, univers de prédilection et sensibilités de trois quadras d’aujourd’hui, « producteurs délégués » (dit-on à Radio France) à France Culture, Arte Radio, la RTBF, et comment ils voient leur rapport au vivre-ensemble et leurs conditions de travail. Mais jusqu’où un producteur délégué peut-il être désigné comme auteur du « prêt à diffuser » résultant de son projet initial ? Séverine Leroy s’empare de la question dans une passionnante enquête sur le système de production des documentaires de création à France Culture, faisant intervenir six acteurs du champ occupant ou ayant occupé des fonctions de coordination, réalisation, production déléguée pour l’Atelier de création radiophonique, L’Atelier de la création, Création on Air et L’Expérience : Irène Omélianenko, Nathalie Salles, Véronique Lamendour, Éric Cordier, Laure-Anne Bomati et Kaye Mortley. Fanny Dujardin choisit d’analyser, en prenant appui sur des productions de Raphaël Krafft, Mehdi Ahoudig et Anouk Bâtard, Sylvie Gasteau, illustrant des postures variées (reporter, détective, ami ou camarade), les enjeux éthiques de l’utilisation des voix des personnes enregistrées dans l’écriture d’un documentaire sonore en général, de création en particulier. Antoine Chao, ancien collaborateur de Là-bas si j’y suis, récemment recruté par l’université de Poitiers pour co-animer le Master professionnel « Documentaire de création » (CREADOC), insiste pour sa part sur l’enjeu de faire bouger la répartition très française des tâches entre producteur délégué, réalisateur et techniciens du son : dans un contexte d’engouement des majors de l’industrie culturelle pour le podcast, il s’agit aujourd’hui plus que jamais, comme cela se fait au CREADOC, de former tous les futurs acteurs du champ (au moins de les initier) aux aspects techniques de l’écriture documentaire, en leur transmettant les savoir-faire irremplaçables de Radio-France. Un enjeu que nous avons choisi d’aborder aussi depuis un point de vue nord-américain, avec l’intervention de Marie-Laurence Rancourt, directrice générale et artistique de Magnéto, organisme québécois de création et de production de « belle radio ». On écoutera avec intérêt ses réflexions sur l’alliance objective des pratiques d’auteur et du podcast standardisé au Québec, mais aussi sur le besoin d’opposer à la posture du récit de soi et de la « sentimentalisation du monde » omniprésente dans le podcast industriel, une pensée tout à la fois esthétique et critique du montage et des formes du vivre-ensemble, une expérience heureuse et/ou vigoureuse de pensée et de beauté sur « le monde tel qu’il va et le monde tel qu’on le souhaite ».

La dernière section de ce numéro invite à confronter le désir de « belle radio » documentaire à quelques-unes de ses frontières, anciennes ou plus récentes : frontières du genre documentaire lui-même face aux séductions de la fiction (Ella Waldmann) ; défis des médias sonores en général quand il s’agit de donner à entendre le non-sonore (Simone Douek) ; limites de la diffusion radiophonique en particulier, qu’elle soit hertzienne ou numérique, quand, comme Benoit Bories et Stéphane Marin, on travaille sur les espaces sonores de la création documentaire. Ella Waldmann propose une fine analyse de l’utilisation des codes du roman dans « une des créations documentaires les plus abouties de la décennie », le podcast américain S-Town (2017), de Brian Reed et Julie Snyder ; elle la resitue dans la tradition américaine de la narrative nonfiction et aujourd’hui du storytelling, qui est aussi une pratique d’auteur, et s’interroge sur le pacte documentaire noué avec les auditeurs ; elle examine aussi l’impact de la conception native de l’œuvre pour une diffusion numérique sur sa composition et le rapport à l’auditeur. Autre frontière avec l’article de Simone Douek : puisant dans la mémoire de la radio et dans ses propres travaux, nés souvent, indique-t-elle, d’une « première impression visuelle », l’ancienne productrice de France Culture explore les manières possibles de faire entendre des « objets » visuels qui parfois semblent déjà contenir en puissance une existence sonore à déployer, parfois appellent une transposition sonore, comme « un tableau accroché à un mur, un sourire énigmatique, des montagnes qui se dessinent sur l’horizon, un panneau annonçant l’entrée d’une ville, une friche au milieu d’une rivière, un film muet qui défile sur un écran ». Benoit Bories, multiprimé pour ses documentaires de création, produits/réalisés depuis le début des années 2010 pour Arte Radio, France Culture ou des radios étrangères (la RTBF, la RTS, RFI, l’ABC Radio Australia, la Deustchland Radio Kultur…), a choisi ici de parler surtout de ses compositions acousmatiques pour le spectacle vivant. Son intervention lui donne l’occasion d’expliquer comment il en est venu à proposer des créations sonores en multicanal et en live, pourquoi la diffusion radio ne le satisfait pas, ni la diffusion numérique, et de nommer quelques principes-clés et quelques possibilités esthétiques et ludiques de l’écriture et de la diffusion en son spatialisé. Stéphane Marin, qui a lui aussi produit des documentaires pour le médium radiophonique pour lui aussi se situer désormais « plutôt hors les murs, et radicalement hors La Radio », évoque pour finir ses « attractions-répulsions avec la radio » (Radio Grenouille, Arte Radio, des radios internet, France Culture…), mais surtout les facettes de son œuvre sonore actuelle, guidée par un désir d’écouter et faire écouter, dans des espaces ouverts, publics ou naturels, « tout le monde sonnant », dans ses multiples couches, à l’exception remarquable des voix. Son intérêt pour les sons banals, pour les sons « discrets » (micro-sons, infra-sons, sons rares, furtifs…) compose avec une vision de ce monde sonnant qu’on pourrait dire engagée : à l’heure des crises écologiques, il ne s’agit pas d’entretenir ou nourrir des rapports idylliques au monde, mais d’in-quiéter.

*

Pour diverses raisons en partie liées aux techniques d’enregistrement et de montage et à leur évolution à partir des années 1930 (des camions-sons et des gravures sur disques souples, à l’apparition du Nagra et la généralisation de la bande magnétique), c’est de la fin des années 1960 que date vraiment, en France, l’essor du documentaire radiophonique de création, avec, dans les années 1970-1980, une pléiade de grands auteurs : José Pivin, René Jentet, Andrew Orr, Jean Couturier, Yann Paranthoën, René Farabet… Plusieurs d’entre eux ont associé leurs noms aux mémorables « films radiophoniques [3] » de l’Atelier de création radiophonique (1969-2011… 2018), peaufinés en équipe ou en solitaire des semaines durant. Ont suivi ceux de Nuits magnétiques (1978-1999) avec la collaboration d’écrivains néophytes du micro (Jean Daive, Olivier Kaeppelin, Franck Venaille, Jean-Pierre Milovanoff…), aidés de Pamela Doussaud, Mehdi El Hadj et quelques autres, qui en prenaient le contrepied, en quête de mondes sonores plus librement composés, plus improvisés parfois, et de relations avec les auditeurs plus directes, familières et « magnétiques ». En Arles à partir de 1989, avec Kaye Mortley qui venait de l’ACR, des ateliers de « documentaire sonore de création » organisés par Phonurgia Nova, promeuvent la pratique du genre (ça continue aujourd’hui).

Un peu partout se développe alors un désir de belle radio documentaire, qui explore et fasse entendre le monde à travers des formes originales ou du moins élaborées. Des émissions à visée artistique, lieux d’hybridation entre exploration du monde et affirmation d’une forme originale, la font vivre. Certaines expériences-limite s’éloignent des conditions de production traditionnelles : l’enregistrement d’interviewés durant plusieurs années (Valérie Nivelon, Les voix du goulag, RFI, 2021), ou un parti-pris affirmé quasi anti-documentaire comme dans l’essai radiophonique et ethnographique de Floy Krouchi et Nathalie Battus Rien que les os, ACR du 9 juillet 2016, qui raconte à sa manière l’histoire de la tribu aborigène des Irulas (Inde du Sud) et de sa confrontation avec le monde moderne. Parfois même, le « beau documentaire » est un son brut, qui marque par sa valeur de document, ou par sa force évocatrice : L’homme au magnétophone, enregistrement privé en forme de prise d’otage d’un psychanalyste par son patient, diffusé dans le cadre de l’Atelier de création radiophonique en 1972 et aujourd’hui ultra-célèbre [4] ; Good morning, Vietnam de Claude Johner et Janine Antoine la même année, travail documentaire sur la guerre du Vietnam ; Escalader la nuit. Notre-Dame de Paris à la recherche d’un peu de poésie par Sophie Nauleau et Véronique Lamendour en 2011… Le « beau documentaire » peut aussi témoigner de nouvelles formes de narration, qui s’imposent soudainement alors qu’elles étaient peu utilisées jusqu’alors, comme le recours au « je » et à l’autobiographie, d’abord aux États-Unis puis sur Arte Radio [5], ou la tentative de mêler la fiction au documentaire dans les docu-fictions de France Culture. Mais alors qu’il était encore assez répandu, dans le dernier tiers du XXe siècle, de voir des écrivains du livre se lancer ou risquer dans la production de documentaires radiophoniques, le lien semble s’être distendu ou relâché aujourd’hui. Pourquoi une telle raréfaction du type de « l’écrivain documentaire » à la radio, cela demanderait évidemment à être éclairci, alors même que depuis les années 1960, au théâtre comme en littérature écrite, fleurissent les « pactes documentaires problématiques » (Marie-Jeanne Zenetti, 2014), au croisement des arts, du journalisme et des sciences humaines : voir les travaux d’Erica Magris pour le théâtre, de Lionel Ruffel, Marie-Jeanne Zenetti, Laurent Demanze sur les « narrations documentaires », la « littérature de l’enregistrement » ou « l’écriture de l’enquête » [6].

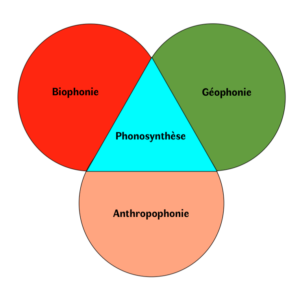

Caractérisées par le développement du numérique dans tous les domaines médiatiques, les années 2000 ont préparé l’engouement des années 2010 pour le webdocumentaire, les formes courtes, le son en binaural et en multicanal. Le boom du podcast en France, avec sa prétention à révolutionner le domaine de l’audio (Biewen et Dilworth, 2017), invite à s’interroger sur la place du documentaire de création dans cet univers (les formes qu’il favorise, les modes de production qu’il redéfinit). En même temps, le documentaire audio contemporain déborde largement les formats et les frontières du documentaire de création tel qu’il était conçu et diffusé dans les années d’essor (années 1960) comme dans les années d’explosion (années 2000) du genre à la radio. Les performances live de deux créations sonores documentaires de Benoit Bories et Stéphane Marin (Bouilleur de crû, en version concert multicanal 8.1 et Amazonas PhoNosynthesis) ont été des moments de grande intensité au colloque de Montpellier. L’avenir nous dira comment le documentaire de création proprement radiophonique va garder, trouver ou réinventer sa place dans les bouillonnements actuels de l’art sonore.

Barreau-Brouste, S., Arte et le documentaire. De nouveaux enjeux pour la création, Bry-sur-Marne / Lormont, Ina Éditions / Le bord de l’eau, 2011.

Biewen, J. et Dilworth, A., Reality radio. Telling true stories in sound, The University of North Carolina Press, 2017 (2nd revised edition).

Deleu, C., Le documentaire radiophonique, Paris, Ina-L’Harmattan, 2013.

Deleu, C ; Héron, P-M. ; Le Bail, K. (textes réunis par), « Atelier de création radiophonique (1969-2001 : la part des écrivains », Komodo n°10, 2019.

Deleu, C ; Héron, P-M. ; Le Bail, K. (textes réunis par), « Nuits Magnétiques (1978-1999) : la part des écrivains », Komodo n°13, 2021.

Gauthier, G., Le documentaire, un autre cinéma, Paris, Nathan Université, 1995.

Guynn, W., Un cinéma de non-fiction, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2001.

Lugon, O., Le style documentaire d’August Dander à Walker Evans, 1920-1945, Paris, Éditions Macula, 2011 (troisième édition).

Niney, F., L’épreuve du réel à l’écran. Essai sur le principe de réalité documentaire, Bruxelles, De Boeck, 2e édition, 2002.

Veyrat-Masson, I., Télévision et histoire, la confusion des genres. Docudramas, docufictions et fictions du réel, Bry-sur-Marne, Ina/Bruxelles, De Boeck, 2008.

Notes

[1] On peut décrire le documentaire comme un programme didactique visant à expliquer le monde, et qui s’appuie sur des documents authentiques. Contrairement au secteur cinématographique où il est bien identifié depuis plus d’un siècle (Gauthier, 1995 ; Guynn, 2001 ; Niney, 2002), et notamment en tant que genre concurrent de la fiction (Veyrat-Masson, 2008), il est volontiers considéré comme un format radiophonique parmi d’autres (fiction, magazine, jeu, journal d’information, débat, émission musicale…), et sa définition elle-même est au centre de débats (Deleu, 2013). C’est cependant un genre reconnu, y compris par des institutions comme la SCAM (Société civile des auteurs multimédia). Dans ce numéro, il ne sera pas question du type courant de documentaire, à savoir une production standardisée de flux à visée principalement informative et/ou explicative du monde, mais du type artistique, combinant visée documentaire et visée esthétique, comme on l’observe dans le domaine de la photographie (Lugon, 2011) ou du documentaire image (Barreau-Brouste, 2011).

[2] En Belgique aujourd’hui, un mode de financement spécial favorise la production de documentaires indépendants, souvent accompagnés par l’Atelier de création sonore radiophonique.

[3] Si les producteurs de l’ACR ont eu tendance à préférer l’expression « film radiophonique » au terme « documentaire », carrément banni de l’émission Nuits magnétiques, une analyse rétrospective (Deleu, Héron, Le Bail, 2019 et 2021) montre que les deux émissions ont offert aux auditeurs de nombreux documentaires de création au sens qu’on lui donne aujourd’hui. Sans surprise, l’explosion des années 2000 a favorisé l’adoption du terme par les acteurs du champ radiophonique et audio. On le trouve alors utilisé sur Arte Radio, site pionnier du podcast en France, à partir de 2003 ; à partir de 2008 au Festival Longueur d’ondes, à l’occasion d’une journée spéciale du documentaire suivie depuis de rendez-vous réguliers autour du genre ; sur France Culture dans les émissions Sur les docks (2011-2016), puis LSD, la série documentaire (depuis 2016), notamment. Cela dit, on observe aussi depuis le milieu des années 2010, en lien avec l’essor du podcast, une invisibilisation progressive du terme, absent aujourd’hui des nouvelles plateformes de ce type de flux.

[4] V. Jean Bourgault, « À propos de “L’homme au magnétophoneˮ, Les Temps Modernes, n°674-675, mars-avril 2013, p. 319-331.

[5] V. Christophe Deleu, « Arte Radio : dix ans d’intimité radiophonique », Syntone, septembre 2012, en ligne ici.

[6] Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin (dir.), Les théâtres documentaires, Montpellier, Éditions Deuxième, 2019 ; Lionel Ruffel, « Un réalisme contemporain : les narrations documentaires », Littérature, n°166, février 2012, p. 13-25 ; Marie-Jeanne Zenetti, Factographies : pratiques et réception des formes littéraires de l’enregistrement à l’époque contemporaine, Paris, Classiques Garnier, 2014 ; Laurent Demanze, Un nouvel âge de l’enquête. Portraits de l’écrivain contemporain en enquêteur, Paris, Éditions José Corti, 2019.

Auteurs

Christophe Deleu est professeur à l’université de Strasbourg, et directeur du Cuej (Centre Universitaire d’enseignement du Journalisme). Il a publié plusieurs ouvrages, dont Le documentaire radiophonique (Ina-L’Harmattan, 2013). Il est aussi auteur radio, notamment pour France Culture et la RTBF. Il est président de la commission radio de la Société des Gens de Lettres.

Pierre-Marie Héron, ancien membre de l’Institut universitaire de France, est professeur de littérature française à l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Il y impulse depuis de nombreuses années des recherches sur les écrivains et la radio en France (XXe et XXIe siècles), au sein du Rirra 21. Titres parus en 2021, dans la revue Komodo 21 : Nuits magnétiques (1978-1999): la part des écrivains (co-dir. Christophe Deleu et Karine Le Bail) ; Michel Butor et la radio (co-dir. Patrick Suter) ; Le désir de belle radio aujourd’hui / la fiction (co-dir. Éliane Beaufils et Florence Vinas).

Copyright

Tous droits réservés.

2. Un parcours sonore

2. Un parcours sonore 3. Ma moche radio

3. Ma moche radio 4. Quelle écoute ? A ‒ La phoNosynthèse

4. Quelle écoute ? A ‒ La phoNosynthèse 5. Quelle écoute ? B ‒ Une poétique de la banalité

5. Quelle écoute ? B ‒ Une poétique de la banalité 6. Quelle écoute ? C ‒ Les discrets

6. Quelle écoute ? C ‒ Les discrets 7. Quelle écoute ? D ‒ Dramaturgie de l’in-quiétude

7. Quelle écoute ? D ‒ Dramaturgie de l’in-quiétude 8. Field Recording & phoNographie

8. Field Recording & phoNographie 9. Mes dispositifs. A ‒ Contextuel / Expérientiel

9. Mes dispositifs. A ‒ Contextuel / Expérientiel  10. Mes dispositifs. B ‒ Usage des casques

10. Mes dispositifs. B ‒ Usage des casques 11. En guise de conclusion

11. En guise de conclusion 12. Échanges avec l’auditoire

12. Échanges avec l’auditoire