Français

Désordre, site internet alimenté et développé par Philippe De Jonckheere depuis plus de quinze ans, est une œuvre hypermédiatique à la structure étoilée qui se caractérise par l’hybridation sémiotique et la transartialité dans un cadre oscillant entre l’autobiographique et l’autofictionnel. Sorte de journal polyphonique en ligne, fortement marqué par l’activité photographique, il rejoue la pratique diaristique en convoquant, de par son ancrage numérique, texte, images et sons. Composé de très nombreux projets, Désordre s’attache avant tout à investir et à explorer activement l’infra-ordinaire. Y est exalté le pas-grand-chose, le presque rien, de même qu’y est souligné le caractère composite, bigarré, de la vie. Nous mettons dès lors en lumière la manière dont Désordre, en offrant des recombinaisons de l’expérience du réel et en opérant un délitement de la temporalité linéaire, effectue la relance d’une dynamique sensorielle et affective, qui permet la revalorisation de l’instant trivial alors transfiguré en moment auratique, épiphanique. Autrement dit, il s’agit d’illustrer comment De Jonckheere investit la masse, la pesanteur du quotidien – sa substance épaisse, compacte et mobile – pour y faire surgir des moments d’éclat, d’envol.

English

Désordre, website that Philippe De Jonckheere has been developing and maintaining for over fifteen years (since 2000), is an hypermediatic work with a star-shaped structure characterized by semiotic hybridization and transartiality, in a context oscillating between the autobiographic and the autofictional. Acting a kind of polyphonic online journal, strongly impacted by photography, it reenacts the diaristic practice by summoning, through its digital anchoring, text, images and sounds. Composed of numerous projects, Désordre is first and foremost devoted to vesting and actively exploring the infra-ordinaire. The work exalts the not much, the hardly anything, as well as the composite and variegated nature of life. We highlight therefore the way Désordre, by offering recombinations of the experience of the real and by operating a disintegration of the linear temporality, revives the sensory and affective dynamics that allows the revalorization of trivial moments then transfigured in auratic, epiphanic instants. In other words, this paper is about illustrating how De Jonckheere invests the mass, the weight of everyday life – its thick, compact and mobile substance – in order to reveal (bursting) moments of brightness and joyful surge.

Texte intégral

Non, plus de roman jamais,

mais cueillir à la croûte dure

ces éclats qui débordent

et résistent [1]

Désordre, site internet alimenté et développé par Philippe De Jonckheere depuis plus de quinze ans, est une œuvre hypermédiatique à la structure étoilée qui se caractérise par l’hybridation sémiotique et la transartialité dans un cadre oscillant entre l’autobiographique et l’autofictionnel. Sorte de journal polyphonique en ligne, fortement marqué par la pratique photographique, il rejoue la pratique diaristique en convoquant, de par son ancrage numérique, texte, images et sons. Composé de très nombreux projets, Désordre s’attache avant tout à investir l’infra-ordinaire. Y est exalté le pas-grand-chose, le presque rien, de même qu’y est mis en lumière le caractère composite, bigarré, de la vie. Il donne à voir, à lire, et surtout à ressentir l’expérience du quotidien et, par elle, celle du sensoriel, dans sa pluralité. Le temps constitue l’autre élément-phare de cette œuvre-monstre qui semble infinie. Les différents projets qui la façonnent, souvent à contrainte [2], témoignent en effet de réflexions spécifiques autour de la temporalité : qu’est-ce qu’un moment ? un jour ? une année ? Qu’est-ce qui en forme l’essence ? Quel rapport peut-on entretenir avec l’éphémère, le maintenant, le soudain ?

1. Investir l’infra-ordinaire, rejouer le temps

Désordre traite de la vie ordinaire. Elle est une œuvre de la vie et, plus, une œuvre-vie : « c’est l’existence même de son auteur qui fait le contenu du site » [3]. Les titres de plusieurs projets menés par De Jonckheere y font en effet explicitement référence : La Vie – en premier lieu –, Le quotidien, Tous les jours, Le petit journal, Février, etc. Elle aborde ainsi de front la question du quotidien, en suivant la double dimension qu’il renferme : temporelle – la succession des jours au fur et à mesure, de même que le « tous les jours » – et spatiale (chosique) – le décor de toute existence humaine. Le quotidien, « sol de toute existence », « fait primitif de toute existence humaine », « propriété d’essence de la vie humaine » pour reprendre les mots de Bruce Bégout qui lui a consacré un volumineux ouvrage [4], constitue, de prime abord, « le connu (accessible, compréhensible et familier) » [5]. Il témoigne en ce sens d’un « sur-présent » [6]. C’est pourquoi il est la plupart du temps considéré comme anodin ou quelconque ; on l’esquive, on l’escamote. En tant que « monde donné et pré-donné pour partie » [7], on ne le regarde généralement pas, on ne s’y attarde pas. Herman Parret soutient ainsi, dans une phrase qui convoque De Certeau et Merleau-Ponty, que « [l]e quotidien est « tout ce qui parle, bruit, passe, effleure, rencontre », c’est la « prose du monde », c’est l’événement dû au hasard de la circonstance mais ces événements sont des milliers et ils sont tous pareils » [8].

De Jonckheere, avec Désordre, choisit précisément d’investir le quotidien – ce « reste » de la vie qui en constitue pourtant la plus grande partie –, d’y prêter attention [9], afin de remettre en question la fausse évidence qu’il représente. Il se met en travers de l’indifférence qu’on lui oppose. Son œuvre, marquée par « un enjeu du minuscule » [10], s’inscrit ainsi dans la continuité de celle de Georges Perec, dont il reconnaît explicitement l’héritage [11]. Désordre explore le quotidien et se situe donc en-deçà de l’extraordinaire et du spectaculaire.

[…] c’est le frêle espoir, non de retenir un peu de ce qui s’écoule, projet fantasque, mais de maintenir en pleine lumière, ce qui justement reste et demeure dans l’ombre, une ombre qui s’épaissit à mesure que s’entasse sur eux de nouveaux événements pareillement minuscules et aussi peu aptes à émerger de la masse indifférenciée du temps qui englue ce que justement on oublie. [12]

Du reste, dans son texte Pourquoi – qui peut être appréhendé comme un long auto-commentaire sur son travail –, l’élément majeur qu’il retient du Nouveau Roman c’est « l’acharnement » que ce mouvement a déployé « à décrire le vernaculaire et l’infime » [13]. Le quotidien serait ainsi comparable à un bouquet d’orties, cette plante ni rare, ni munificente, dont on se détourne habituellement et qui peut même être vue comme négative (elle est urticante). De Jonckheere a d’ailleurs dédié tout un texte [14] à cette herbacée qui peut aussi être vue comme extrêmement vivifiante (sa piqure réveille) ; perspective qu’il rattache précisément au quotidien.

Ainsi que le note Bégout [15], la quotidienneté a pour foyer essentiel le moi. Désordre se fait dès lors également œuvre du quotidien par son ancrage éminemment subjectif, dont témoignent la narration à la première personne du singulier ainsi que le déploiement du diaristique. Les différents projets de De Jonckheere sont autant de récits de vie, de récits de soi, qui empruntent pour la majorité d’entre eux la voie photographique. À l’instar de l’identité, le quotidien, chez De Jonckheere, n’est pas lisse. Matière ample, informe et mobile, il n’incarne pas l’« espace du propre et de l’identique » [16]. Il apparaît plutôt comme l’espace de l’hétérogène, du divers, dessinant un domaine de l’inconstance, de la mobilité [17], de la précarité, de l’hétéroclite [18] ; ce dont rend superbement compte son projet La Vie (comme elle va) [19] qui se présente sous la forme de photographies disparates superposées venant dresser un chemin existentiel autre qu’agendaire : sensible.

Doc. 1 – Capture d’écran du projet La vie comme elle va (Toute la vie).

Doc. 2 – Capture d’écran du projet La vie comme elle va (Toute la vie).

Doc. 3 – Capture d’écran du projet La vie comme elle va (Toute la vie).

Dans Désordre, l’attention est portée au détail, à ce qui relève de l’anecdotique, de l’inaperçu. La Vie rend ainsi compte du vitrail, de la fresque que peut composer le quotidien, cette « broderie baroque où des milliers de motifs s’entrelacent dans un capharnaüm optique » [20]. Le quotidien y est multiforme, indéfini, flottant, indécis, équivoque [21]. Désordre joue avec la nature ambivalente du quotidien qui oscille « entre endotique et exotique » [22], entre familier et inconnu, entre habituel et étonnant, entre évidence et opacité. L’œuvre de De Jonckheere investit ainsi la « tension frontalière entre ces deux pôles »[23] pour amener le quotidien vers une appréhension renouvelée [24]. Elle met à mal la quotidianisation, c’est-à-dire une « fixation unique sur le familier », les « diverses opérations de domestication de l’espace, du temps et de la causalité » [25]. De Jonckheere discute et réinterroge le quotidien qui est d’ordinaire indiscuté [26] (ou présenté comme indiscutable) et écarté de toute considération. Il creuse sa richesse et s’ouvre à son caractère dispersé.

Désordre est ainsi une œuvre de déconstruction, puis de reconstruction, du quotidien. Son auteur saisit ce dernier autrement que comme un simple décor et/ou comme un lieu qui serait celui de la déréliction. Il remet au premier plan la toile de fond à laquelle le quotidien est souvent rattaché et relégué. Avec lui, il ne s’agit donc pas de dépasser le quotidien, mais de l’investir, de le traverser, de voir ce qu’il recèle et, par là, de rejouer sa configuration. L’Album d’Adèle [27], qui retrace les six premières années de la vie de sa fille, en donne un exemple substantiel. Des 2191 jours écoulés, restent 234 photographies, 234 instants. Désordre offre ainsi des recombinaisons du réel, du temps, du quotidien, qui s’effectuent par la revalorisation d’instants, de l’instant.

Un autre mode d’investissement du quotidien opéré par De Jonckheere passe par une logique de la répétition, de l’accumulation. En effet, Désordre peut donner à voir « la quotidienneté comme [un] mode d’être du quotidien [qui] se manifeste dans une pluralité inépuisable d’apparitions quotidiennes de choses, de personnes, de faits » [28]. Le projet À quoi tu penses ? [29], qui reprend un ensemble de pensées qui ont émergé dans la tête de De Jonckheere lors de chacun de ses passages (allers-retours en train entre Paris et Clermont, durant six ans) devant les deux cheminées de la centrale nucléaire de Neuvy-sur-Loire, s’inscrit dans cette perspective.

Je pense que j’ai eu cette idée l’année dernière. Dans le train. Au retour. J’anticipais ces nombreux allers-retours entre Paris et Clermont, et naturellement, je suis décidément incapable de ne rien faire pour rien, je me demandais quel petit projet je pourrais entamer à propos de ces allers-retours. Et je pensais à ceci d’assez simple, un stratagème pas trop compliqué, faire des photographies du même endroit qui se trouve sur le parcours, à l’aller comme au retour, et levant le nez de mon livre, ou de l’ordinateur portable posé sur la tablette qui me tombe maladroitement sur le ventre, noter au vol ce à quoi je suis précisément en train de penser, manière de répondre comme si on m’avait demandé : à quoi tu penses? Je me disais alors qu’il fallait que je trouve un endroit, toujours le même, quelque chose que je ne pourrais pas rater sur le parcours. Il y avait bien le pont qui enjambe la Loire à Nevers. Je ne sais pas exactement pourquoi mais j’ai préféré la centrale nucléaire de Cosne-sur-Loire [30].

Chaque pensée (ou presque) est ainsi assortie d’une image de la centrale. Au fil des clics, s’amasse alors une quantité impressionnante de photographies de la centrale. L’expérience routinière est ainsi rendue, mais non pas comme quelque chose d’aride ou d’inutile, voire d’harassant, mais comme quelque chose de stimulant. Le caractère répétitif de l’expérience quotidienne devient fécond : il ouvre à la pensée. Aussi, chez De Jonckheere, l’expérience du quotidien n’est pas synonyme de fadeur.

La modalité itérative peut aussi plus simplement inviter à porter une attention accrue au détail, aux vétilles du monde sensible, afin de relancer une dynamique sensorielle, comme peuvent en témoigner deux montages réalisés par De Jonckheere, qui s’inscrivent par ailleurs dans la lignée des réalisations de Barbara Crane [31].

Doc. 4 – Capture d’écran du projet Les rigaudières – mai 2004 ; voir ici.

Doc. 5 – Capture d’écran du projet Les rigaudières – mai 2004 ; voir ici.

La répétition qui a priori tend à familiariser, est investie d’une portée inverse dans l’œuvre de De Jonckheere. Cette dernière vient étrangéiser le banal en lui octroyant une profondeur. L’évident devient particulier, spécifique, parfois même mystérieux. Chez De Jonckheere, le quotidien n’est pas, pour reprendre les mots de Michael Sheringham, « un présent fluide, […] sans relief » [32]. Son œuvre ne vise pas à une simple reproduction de la réalité. De Jonckheere se réapproprie le quotidien, il l’explore, avec une participation active, hors des sentiers battus. « Seul un quotidien transformé pourrait résoudre cet éternel conflit entre le trivial et le festif » [33], allègue Sheringham ; De Jonckheere, dans Désordre, semble avoir trouvé une résolution à cette tension.

2. Entre mémoire et oubli : une structure labyrinthique

Désordre, qui peut être vu comme une plongée dans le millefeuille que constitue le quotidien, remet en question le cours régulier des choses. S’y établit une esthétique de la déliaison, de la diffraction. L’œuvre est ainsi à l’image des Mille Chemins photographiés par Hanno Baumfelder, qui constitue un des « invités » [34] du site.

Doc. 6 – Capture d’écran de différentes pages de Mille chemins, Hanno Baumfelder

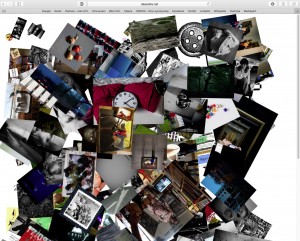

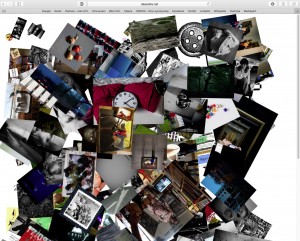

En effet, la page d’accueil actuelle [35] du site offre au regard un ensemble d’images disparates, une constellation de photographies qui constituent autant de portes ouvertes sur des mondes, en s’affranchissant des contraintes du sens et de l’unité. On pense spontanément à un tiroir rempli de souvenirs qui aurait été retourné.

Doc. 7 – Capture d’écran de page d’accueil de Désordre ; 1er décembre 2016.

Chaque image renvoie à un des projets menés par De Jonckheere (ou à un élément issu d’un de ses projets) depuis une quinzaine d’années. D’emblée, toute linéarité est mise à mal. Le visiteur du site se retrouve plongé au cœur d’une structure labyrinthique dans laquelle il n’a d’autre choix que de se perdre. La figure du labyrinthe est au demeurant représentée et signifiée à de nombreuses reprises sur des pages du site.

Doc. 8 – Figures de labyrinthes glanées sur le site.

Associée au sigle de l’infini (plusieurs fois reproduit sur le site), elle informe le processus global – entropique, de dislocation – suivi et engendré par Désordre.

Doc. 9 – Voir ici.

Tout parcours de lecture de l’œuvre est ainsi déterminé par l’aléatoire, l’incertain, le changeant, le disjoint. René Audet et Simon Brousseau, dans un article qui évoque la poétique de la diffraction de l’œuvre littéraire numérique, évoquent au sujet de Désordre « une expérience de navigation sans cesse plus déroutante, complexe » [36]. Le hasard et l’égarement y sont programmés. La page d’accueil n’est en effet jamais la même, les images qui s’y trouvent s’y disposant différemment à chaque nouvelle actualisation. Une fluence permanente et multidirectionnelle, calquée sur celle du réel, caractérise ainsi l’œuvre. Suivant le principe d’un perpetuum mobile – propre à l’existence humaine –, rien n’y est jamais fixé.

Début 2011, je devais penser que ce n’était pas assez désordre comme cela, et donc pourqui [sic] est-ce que les vignettes de la page d’accueil devraient absolument être dans le bon sens? Ben pour aucune bonne raison, c’est tellement une question de bon sens. En 2016 cette page d’accueil est toujours la pour son principe de construction aléatoire, elle s’enrichit de chaque nouvel ajout dans le site et, beauté de la chose, elle donne, en fait, accès à la presque totalité du site, ses 289 450 fichiers, répartis dans ses 10192 dossiers, quand je pense qu’il y en a pour insinuer que ce site est mal conçu, quel autre site de presque 300.00 fichiers donne accès à la presque totalité de son site depuis sa seule page d’accueil [37] ?

La page d’accueil du Désordre étant ce qu’elle est également, extrêmement résistante au calcul de probabilités, et qui envoie vers autant de pages qui sont faites de cette façon désormais curieuse et non fixe, autant vous dire que dorénavant plus personne ne voit la même chose sur le site du Désordre. […] Sans compter qu’aussi nombreux que vous soyez à regarder cette page, et même plusieurs propositions de cette page, il est peu probable que deux visiteurs voient, ne serait-ce qu’une seule fois, la même combinaison. CQFD : cette page n’est pas partageable sur les réseaux asociaux, vous ne pourrez pas dire, tiens regarde-ça!, “ça” n’existe que par très faible intermittence. Et vous n’imaginez même pas à quel point cette pensée m’est agréable [38].

Le plan du site proposé par De Jonckherre, sorte de brouillon manuscrit, est, à l’avenant, lui-même labyrinthique. Il se trouve d’ailleurs sur une page qui est ironiquement intitulée « Je vous fais un plan, vous y verrez plus clair » [39].

Doc. 10 – Plan du site dessiné à la main.

L’œuvre, qui ne cesse de figurer et d’exprimer l’intotalisable et l’impermanence, est ainsi mue par un principe d’errance, de dérive, qui se veut, en fin de compte, principe de rencontre(s), de convergence. Valorisant le dispars, elle est polyphonique. Elle invite à s’ouvrir à l’instant, porteur de possibles.

Désordre, marquée par un processus d’expansion progressive non-téléologique, est à la fois un labyrinthe et un champ ouvert qui traverse et plonge non seulement dans l’épaisseur du quotidien, mais aussi dans l’épaisseur temporelle de l’existence humaine, composée de multiples strates. Il vient reconfigurer ces deux expériences. En effet, comme l’a noté Bertrand Gervais dans le deuxième tome de ses Logiques de l’imaginaire, « l’expérience du labyrinthe est régulièrement conçue comme une sortie hors du temps, comme un désordre mis dans le temps. La désorientation n’y est pas que spatiale, elle est aussi temporelle. Tous les temps s’y mêlent, car ils ne se suivent plus selon une logique de consécution traditionnelle » [40]. L’œuvre de De Jonckheere opère un délitement de la temporalité. Elle fait ressentir la discontinuité ontologique de l’expérience du temps. Elle investit et creuse de nouveaux tracés ; elle fraye mille chemins. La réorganisation (déstructuration) du temps opérée par l’auteur embrasse ainsi un principe entropique et offre dès lors l’expérience d’une déambulation dans un espace labyrinthique en transformation constante, en perpétuel réajustement. Œuvre (du) nomade, elle ouvre au flottement, au « musement ». Théorisé par Gervais, ce dernier est défini comme « l’invention d’un nouvel ordre, l’irruption de l’inédit » [41]. « Confusion et émerveillement, ces deux traits résument bien les processus cognitif et affectif de l’être dans le labyrinthe » [42], observe Gervais. Or, De Jonckheere joue avec la confusion (liée à l’égarement) comme mode premier de réception de son œuvre et fait de l’émerveillement (des petites choses) son principe structurant. Désordre donne donc à penser la vie comme labyrinthe.

Nos existences sont des labyrinthes dont certains méandres sont communs à d’autres dédales empruntés par d’autres (pas toujours contemporains d’ailleurs). Ces réseaux sont amenés à s’intercroiser à l’envi, pourvu qu’on ait l’intelligence de s’y perdre. Sur la petite fenêtre lumineuse j’offrais enfin aux autres voyageurs ne serait-ce qu’un infime pixel, qui s’éteindrait sans doute un jour, mais qui aujourd’hui brillait de toute sa fierté de nouvel arrivant [43].

L’œuvre de De Jonckheere rend saillant le mécanisme de la ligne brisée tel que l’a développé Gervais dans son ouvrage éponyme. La linéarité laisse place à la tabularité. Marqué par la disjonction et le pluriel, échappant à la trajectoire nette et uniforme, Désordre se présente en effet comme un grand jardin aux sentiers qui bifurquent, pour reprendre le titre d’une nouvelle de Borges. Audet et Brousseau, qui insistent sur son caractère retors, affirment que la mémoire (et ses lacis) en constitue « le principe fondateur » [44]. On ne peut le dénier [45]. Toutefois, il est également possible d’approcher l’œuvre à partir du pendant antagonique de la mémoire : l’oubli, qui constitue « un trait dominant de l’imaginaire du labyrinthe » [46], selon Gervais.

Oubli de soi, de ses déterminations spatio-temporelles et de la façon de retrouver son chemin. Le labyrinthe, c’est l’errance provoquée par une multitude de choix à faire qui enfoncent le sujet toujours plus profondément dans la confusion. En fait, le labyrinthe n’est pas un lieu de mémoire, il en est tout le contraire, c’est-à-dire un endroit fait pour le musement, pour un esprit qui s’aventure dans des pensées disjointes [47].

Désordre peut en effet être vu comme un théâtre de l’oubli qui « abolit le temps et impose l’instant multiplié comme seule réalité » [48]. Sa structure labyrinthique aménage l’oubli, mais ce dernier n’y est pas saisi comme un manque ou un déficit, mais comme une opportunité de vivre (et revivre) le réel de manière plurielle.

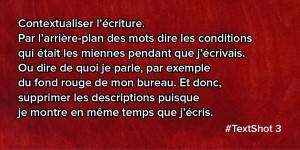

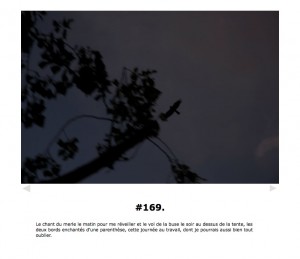

Doc. 11 – Capture d’écran du Petit journal – fragment 169.

Désordre est ainsi une œuvre qui propose d’entrer dans l’oubli : « entrer dans l’oubli c’est se défaire du temps » [49] étant donné que « l’instant [y] devient la seule réalité, multipliée à l’infini » [50]. L’oubli est au demeurant intimement lié à l’expérience du quotidien, ainsi qu’a pu le remarquer Bégout : « le monde quotidien est le monde de l’oubli » [51]. Tellement ample, qu’il est impossible de tout en retenir. C’est dès lors autour de cette perspective que se développe l’œuvre de De Jonckheere qui, à travers les différents projets qui la composent – et qui visent à une dislocation de l’expérience du temps –, épouse (une logique de) l’oubli. Une autre phrase de Gervais vient appuyer notre proposition : « Le labyrinthe permet en fait de juxtaposer l’oubli et le musement. Le musement est ce qui échappe à une mémoire ordonnée ou impérialiste et il ouvre l’oubli au domaine de la présence. [Le labyrinthe] s’impose ainsi comme la pierre d’assise d’un imaginaire de l’oubli » [52]. Par ailleurs, dans l’oubli, souligne Gervais, prévalent « la libre association, le coup de dés, l’air du temps, le jeu pur » [53], qui constituent quatre éléments centraux de Désordre, dont rendent compte, à titre d’exemple, trois pages tirées du Petit journal où une tension (de l’ordre du disruptif) naît entre ce qui est dit et ce qui est montré, entre texte et image.

Doc. 12 – Capture d’écran du Petit journal – fragment 48.

Doc. 13 – Capture d’écran du Petit journal – fragment 214.

Doc. 14 – Capture d’écran du Petit journal – fragment 247.

Ancré dans un rapport à l’oubli, Désordre s’inscrit dans une perspective d’errance. Cette dernière engage une esthétique du pluriel et de l’hétérogène – que l’on retrouve dès la page d’accueil du site –, qui vient s’opposer à l’hégémonie de l’unité, de l’homogénéité et de la centralité. Comme l’a noté Gervais, « [l]a mesure de l’errance » est « l’instant comme multiplicité » [54]. La multiplicité évoquée est partout présente dans Désordre qui est organisée suivant une poétique du fragment associée à une esthétique de la délinéarité, de la discontinuité. À l’instar de nombreuses œuvres hypermédiatiques, le site affiche en effet une textualité ouverte, perpétuellement inachevée, marquée par « la fragmentation, l’indétermination, la multinéarité et le manque de clôture inhérents au médium » [55]. L’éclatement et la diffraction en composent les deux caractéristiques-phares. En d’autres mots – ceux de Bégout –, l’œuvre s’inscrit dans une « dynamique infinie et aventureuse de l’exploration tous azimuts » [56]. Remplie de projets, Désordre met en lumière le disparate. À travers une logique de la périphérie, y sont réhabilitées les « petites choses » et les faits futiles et volatiles du quotidien.

En investissant l’oubli, De Jonckheere revalorise positivement ce terme d’habitude saisi de manière dépréciative. Dans Désordre, l’oubli rend possible l’émergence du neuf, de dispositions de/du sens alternatives. Gervais note en ce sens que « [l]’oubli permet au nouveau de survenir. Il est disjonction, rupture, événement inattendu » [57] ; il est « un geste qui assure la progression […] et le renouvellement » [58]. Comme l’ont mentionné Sébastien Biset et Myriam Watthee-Delmotte, « en posant l’oubli ou le non-savoir en son centre, [l’œuvre] peut créer l’ouverture à un savoir nouveau, à l’insoupçonné » [59]. C’est par l’investissement de l’oubli que le site de De Jonckheere peut dresser de nouveaux chemins d’appréhension du réel. Autrement dit, avec Désordre, De Jonckheere rappelle que le quotidien, une fois saisi à partir de l’oubli positif propre au musement – « là où la durée cède le pas à une logique de l’instant » [60] –, peut être envisagé comme un chaos fécond d’où peut sortir de l’inédit, du différent, voire de l’inespéré.

3. Épiphanisation de l’éphémère

Désordre est le lieu d’un détachement de la temporalité linéaire, de la ligne du temps. Ce sont des instants particuliers qui se voient valorisés et investis d’une valeur intrinsèque. C’est à partir d’eux que s’établit une nouvelle temporalité. S’y retrouve ainsi une sorte de présent toujours en acte et l’instant épiphanique en constitue la pierre angulaire. Le site se présente en effet comme un stock d’expériences, de fragments d’existence, à tout moment potentiellement disponibles et activables. Chaque post/projet/image s’inscrit dans un régime de l’actuel, d’une possible réactualisation : tout post, toute image, est potentiellement ressurgissable à tout moment. Dans Désordre, le fugitif, le ponctuel, la fulgurance épiphanique sont conservés, retenus. Alors que Parret affirme que la quotidienneté enchâsse le sublime [61], De Jonckheere le fait ressurgir. Il réveille le « « bref instant d’indicible allégresse » (Greimas), [l’]immobilisation de l’objet-monde, [l’]éblouissement et [le] guizzo-tressaillement » [62]. Chez De Jonckheere, dont l’œuvre répond à l’impératif de Pénone – « que l’éphémère s’éternise » –, le momentané est conservé, maintenu en éclat(s), comme dans l’assemblage photographique extrait de son projet L’Album d’Adèle.

Doc. 15 – Capture d’écran d’une des pages de L’album d’Adèle.

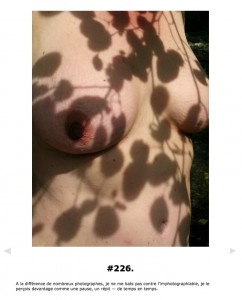

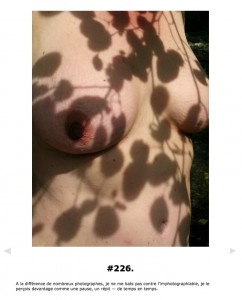

C’est par l’affect (la joie enfantine en ce qui concerne l’image ci-dessus) que l’instant peut être à nouveau rendu présent, investi, fixé. Comme le soutient Christine Buci-Glucksmann, « [l]’éphémère n’est pas le temps mais sa vibration devenue sensible » [63]. Le rapport à l’instant, son établissement, sa survenance, sont donc liés chez De Jonckheere au surgissement du pathémique. L’instant est toujours affectualisé. L’affect inscrit et instruit l’instant. Dit autrement : « L’instantanéisme [est] marqué par l’affect dans la présence du présent » [64]. Aussi, De Jonckheere investit le quotidien, cette « expérience résiduelle de la vie humaine » [65], à partir de sa modalité affective – qui lui est d’habitude soustraite. Il fait ressortir les résonnances pathémiques du quotidien qui viennent alors le magnifier. Désordre fracture ainsi la couche (couverture) grise et morne qui le tapisse habituellement et qui le rend par là invisible, insipide. En déployant des tonalités affectives et émotives, il fait craquer le vernis lisse et grisâtre dont on le farde couramment. De Jonckheere opère ainsi des trouées dans son « halo brumeux » [66], il le déneutralise, le déatonalise. Désordre dépasse la factualité (qui est, d’une certaine manière, facticité) du quotidien pour faire surgir son affectivité [67]. Est donc abandonnée une logique réaliste/descriptive, au profit d’une logique affective. Avec l’œuvre de De Jonckheere, on va de la perception vers la sensation. En interrogeant la perception, l’œuvre engage vers un retour de la sensation et de ses modulations les plus tenues. C’est pourquoi l’érotisme [68] (du corps féminin) se manifeste fréquemment dans l’œuvre, jetant ainsi un pont vers une phrase de Herman Parret : « Le sein : le toucher-goût, accès privilégie à l’aisthèsis, et le sein du corps féminin comme principe d’où se disséminent les expériences esthétiques. Dé-naturaliser, dé-moraliser le sein, pour en faire la condition de possibilité du sublime du quotidien. Corps lactifiés, corps organisés autour, à partir du sein » [69].

Doc. 16 – Capture d’écran du Petit journal – fragment 226.

Doc. 17 – Capture d’écran d’une page du projet Pola Journal.

Désordre ouvre à une autre manière de regarder et de sentir. Il introduit à une réexpérimentation du monde et du quotidien dans leur sensorialité brute. Il rouvre aux formes, aux sons et aux couleurs, au donné sensible et incarné. De Jonckheere, en jouant avec la plasticité (de l’expérience) du temps et du quotidien, construit ainsi le champ d’une expérience renouvelée de ces deux instances. Il les réarticule. La nouvelle temporalité établie par Désordre est donc pathétique. Le temps y est réagencé, re-produit (et non reproduit), autour d’instants investis affectivement. Par exemple, son projet CONTRE [70], qui est né à la suite d’un texte de François Bon, consiste en la rédaction d’une phrase ou d’un court texte qui va à l’encontre de quelque chose, que ce soit le moustique (novembre#1), les plaisanteries des collègues (novembre#7) ou encore le “petit monde des pensées (perdues)” (novembre#40).

Je me suis dit qu’il fallait que je travaille, que je photographie et que j’écrive contre. Tout du moins je vais essayer. Au moins une fois par jour. Une fois par jour, contre, au moins essayer. Et tenir, tenir le plus longtemps possible, contre.

Le texte est assorti d’une photographie qui laisse place à une deuxième si l’on place le curseur de la souris sur l’image. Un évènement, une pensée, un instant est ainsi épinglé, distingué, comme moment épiphanique. Des instants singuliers deviennent auratiques.

Doc. 18 – Captures d’écran du 130ème fragment de Contre (série « Novembre »).

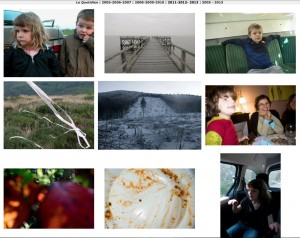

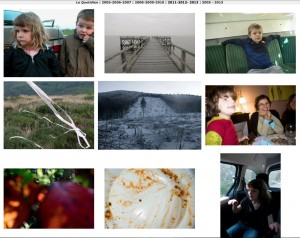

Avec Quotidien, De Jonckheere retrace neuf années d’une vie à l’aide de neuf images qui surgissent aléatoirement et qui viennent illustrer sa vie entre 2005 et 2013.

Doc. 19 – Capture d’écran du projet Quotidien (2005-2013) ; 20 novembre 2016.

La Vie par les deux bouts [71], qui a pour visée de mettre côte à côte deux moments d’une même journée, de rapprocher la première photographie d’une journée avec la dernière photographie de la même journée (et cela pour toute l’année 2011), exemplifie l’épiphanisation d’instants anodins d’une autre manière encore.

Doc. 20, 21, 22 – Captures d’écran du projet La vie par les deux bouts.

Par l’investissement du transitoire et du dérisoire, d’instants singuliers, l’œuvre de De Jonckheere rompt avec le temps horizontal du quotidien, qui est celui « de l’enchaînement mécanique des causes et des effets » [72]. Elle emmène ainsi vers ce que Michel Ribon a dénommé « le temps vertical » : un « présent perpétué qui nous offre une présence » [73] ; « un temps de secousse, de rupture, d’éveil » [74], d’irruption ; « un temps de création et de nouveauté ; un temps de métamorphose ou de transfiguration » [75]. De Jonckheere investit ainsi la masse, la pesanteur du quotidien (sa substance épaisse, compacte et mobile) en y faisant surgir des moments d’éclat, d’envol. Désordre est en ce sens une œuvre qui transfigure le quotidien et sa prétendue banalité. L’éphémère y est instant d’inflexion, ressac. Mais ces moments d’arrêt, de stase, ne figent en aucun cas la dynamique de l’œuvre dès lors qu’ils sont inscrits dans un flux [76] : le flux (du) sensible propre à toute vie humaine. Cette logique du flux s’observe entre autres dans son projet Carte postales d’Italie, où De Jonckheere investit le médium de la carte postale, objet de l’image (instant) en mouvement (entre deux êtres).

Doc. 23 – 38ème page du projet Cartes postales d’Italie ; voir ici.

Doc. 24 – 42ème page du projet Cartes postales d’Italie ; voir ici.

La poétique du fragment que De Jonckheere développe est intimement liée à sa pratique de la photographie. Les fragments textuels sont marqués par la même immédiateté que les photographies qui les accompagnent : ils s’accordent au régime d’instantanéité propre au cliché. Aussi, sa pratique de la photographie, extrêmement prégnante dans Désordre, informe non seulement sa poétique du fragment, mais aussi l’esthétique de l’éphémère qu’il met en place. Le fragment est lié à l’instant réinvesti ; réinvestissement (personnel) que rend possible la photographie. La poétique du fragment qui associe texte et image, participe donc du rapport épiphanique au temps.

Doc. 25 – Capture d’écran du Petit journal – fragment 224.

Aura, éclats, épiphanies. De ces trois termes rattachés aux instants du quotidien tels qu’ils sont valorisés dans Désordre, surgit la notion d’éblouissement, qui permet de mieux encore les caractériser. L’éblouissement, c’est une étincelle sur un fond d’obscurité. L’étincelle, ici, ce serait donc le moment épiphanique, le satori [77] – soit souvenir, soit éclat soudain – qui ressort (au sein) du fond d’obscurité que constitue le quotidien dans la doxa occidentale. L’éblouissement vient condenser des affects autour d’un élément qui joue le rôle de catalyseur : un clair-obscur dans le cas évoqué ci-dessous.

Doc. 26 – Capture d’écran du Petit journal – fragment 220.

L’éblouissement s’établit également toujours entre fascination et inquiétude. La fascination ressort des instants exposés par De Jonckheere tandis que l’inquiétude est celle que l’on peut rattacher au statut du temps dans l’œuvre, dont l’état étale est intranquillisé. De Jonckheere met donc en lumière des instants du monde – pour reprendre un syntagme merleau-pontien [78] –, des moments de félicité, qui, à leur tour, dans un mouvement de réversibilité, viennent éclairer et enluminer le quotidien. Les scènes d’éblouissements qui modèlent le Désordre ouvrent ainsi à la beauté de l’instant à portée de main en même temps qu’elles invitent à se rendre disponible et attentif aux frémissements du sensible ainsi qu’aux empreintes du sublime qui ponctuent toute expérience du quotidien ; right now, wrong then.

Doc. 27 – Captures d’écran du 23ème fragment de Contre (série « Septembre »).

Notes

[1] François Bon, Impatience, Paris, Éditions de Minuit, 1996, p. 67.

[2] Voir notamment son projet 22042003.txt (http ://www.desordre.net/bloc/adam_project/index.htm).

[3] Voir https ://www.desordre.net/bloc/fluctuat/010.htm.

[4] Bruce Bégout, La Découverte du quotidien, Paris, Allia, 2005, successivement p. 44, 39 et 98.

[5] Ibid., p. 38.

[6] Ibid., p. 19.

[7] Ibid., p. 38.

[8] Herman Parret, Le Sublime du quotidien, Paris/Amsterdam/Philadelphia, Hadès-Benjamins, 1988, p. 18.

[9] Comme le note Michael Sheringham à la toute fin de la conclusion de son ouvrage Traversées du quotidien. Des surréalistes aux postmodernes (PUF, 2013) : « En fin de compte, c’est peut-être essentiellement à l’acte et au processus de l’attention qu’il faudrait associer le quotidien, plus encore qu’à un pouvoir de résistance et de résilience » (p. 484).

[10] Voir http ://www.desordre.net/bloc/pourquoi.html.

[11] Le lien à Perec est explicite chez De Jonckheere, qui reprend notamment le principe de la contrainte pour nombre de ses projets. L’auteur de La Vie mode d’emploi fait partie des quelques écrivains qui constituent ce qui semble être le panthéon littéraire (http ://www.desordre.net/textes/bibliotheque/auteurs/) de De Jonckheere et plusieurs de ses projets se présentent comme des hommages à des textes de Perec. Par exemple, Je me souviens de Je me souviens de Georges Perec (ici) ou Tentative d’épuisement de Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec (là). L’œuvre perecquienne constitue ainsi un intertexte majeur de Désordre.

[12] Voir http ://www.desordre.net/bloc/pourquoi.html.

[13] Voir http ://www.desordre.net/bloc/pourquoi.html.

[14] http ://www.desordre.net/textes/nouvelles/orties.html.

[15] Voir Bruce Bégout, op. cit., p. 213-214.

[16] Ibid., p. 25.

[17] Le quotidien ne cesse donc « de se faire, de se défaire et de se refaire tous les jours dans la multitude éclatée des gestes ordinaires qui tentent d’apprivoiser le réel contingent » (ibid., p. 93).

[18] Ibid., p. 37.

[19] http ://www.desordre.net/bloc/vie/reprise/index.htm.

[20] Bruce Bégout, op. cit., p. 71.

[21] Voir ibid., p. 37 et 43.

[22] Ibid., p. 42.

[23] Ibid., p. 44.

[24] On pourrait même dire qu’elle creuse l’exotique au sein de l’endotique.

[25] Voir Bruce Bégout, op. cit., p. 565 et 566.

[26] Voir ibid., p. 247.

[27] http ://www.desordre.net/photographie/numerique/adele/index.htm.

[28] Bruce Bégout, op. cit., p. 122.

[29] http ://www.desordre.net/bloc/a_quoi_tu_penses/voyages/index.htm.

[30] http ://www.desordre.net/bloc/a_quoi_tu_penses/voyages/20060331.htm.

[31] Il n’est pas anodin que la photographe fasse partie des « invités » du site.

[32] Michael Sheringham, op. cit., p. 23.

[33] Ibid., p. 159.

[34] http ://www.desordre.net/invites/hanno/index.htm.

[35] Elle a évolué à de nombreuses reprises au cours du temps. Voir ici.

[36] René Audet et Simon Brousseau, « Pour une poétique de la diffraction de l’oeuvre littéraire numérique : l’archive, le texte et l’œuvre à l’estompe », Protée, Vol. 39, no1, printemps 2011, p. 17.

[37] Voir « Le Désordre dans tous ses états ». Ou « Comment j’ai amplement merdé dans la réalisation de ce site » (lien).

[38] Voir http ://www.desordre.net/photographie/numerique/quotidien/titre.htm, nous soulignons.

[39] Voir http ://www.desordre.net/plan.htm.

[40] Bertrand Gervais, La ligne brisée : labyrinthe, oubli et violence, Montréal, Le quartanier, « Erres essais », 2008, p. 16, nous soulignons.

[41] Ibid., p. 35.

[42] Ibid., p. 113.

[43] Voir « Comment j’en suis arrivé à un tel désordre » (lien).

[44] Audet René et Brousseau Simon, op. cit., p. 11.

[45] Le jeu de prédilection de De Jonckheere est d’ailleurs le memory, dont le principe est repris à de nombreuses reprises sur le site. Voir notamment : http ://www.desordre.net/memory/index.html.

[46] Bertrand Gervais, op. cit., p. 33.

[47] Ibid.

[48] Ibid., p. 62.

[49] Ibid., p. 88.

[50] Ibid.

[51] Bruce Bégout, op. cit., p. 67.

[52] Bertrand Gervais, op. cit., p. 64.

[53] Ibid., p. 61.

[54] Ibid., p. 62.

[55] Guy Bennett, « Ce livre qui n’en est pas un : le texte littéraire électronique », dans Littérature, n°160, 2010/4, p. 39.

[56] Bruce Bégout, op. cit., p. 242.

[57] Bertrand Gervais, op. cit., p. 60.

[58] Ibid., p. 57 et 58.

[59] Sébastien Biset et Myriam Watthee-Delmotte, « Représenter in situ : Ernest Pignon-Ernest à l’interface de la mémoire et de l’oubli », dans Représenter à l’époque contemporaine. Pratiques littéraires, artistiques et philosophiques, Isabelle Ost, Pierre Piret et Laurent Van Eynde (dir.), Bruxelles, FUSL, 2010, p. 261.

[60] Bertrand Gervais, op. cit., p. 58.

[61] Voir Herman Parret, op. cit., p. 20.

[62] Ibid.

[63] Christine Buci-Glucksmann, Esthétique de l’éphémère, Paris, Galilée, 2003, p. 26.

[64] Herman Parret, op. cit., p. 166.

[65] Bruce Bégout, op. cit., p. 219.

[66] Ibid., p. 173.

[67] Ce n’est pas tant la représentation qui importe mais bien plutôt de rendre présent, de rendre présent l’expérience de l’éphémère. On ne doit donc pas parler de « littérature factuelle » (Genette) en ce qui la concerne et, en cela, le travail de De Jonckheere se distingue de celui de Perec.

[68] Voir aussi par exemple son projet « Anne ».

[69] Herman Parret, op. cit., p. 209.

[70] http ://www.desordre.net/bloc/contre/

[71] http ://www.desordre.net/photographie/numerique/bouts/index.htm.

[72] Michel Ribon, À la recherche du temps vertical dans l’art. Essai d’esthétique, Paris, Kimé, 2002, p. 12.

[73] Ibid.

[74] Ibid., p. 13.

[75] Ibid., p. 279.

[76] Pour un bon nombre de ses projets (dont La Vie par les deux bouts, Amorces ou encore Carroussel), le défilement des pages est programmé (suivant un algorithme établi par De Jonckheere). Le lecteur est dès lors de facto entraîné dans un flux.

[77] Instant épiphanique, moment d’éveil dans le bouddhisme zen.

[78] Voir Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Paris, Gallimard, 1964, « Folio », p. 23.

Auteur

Corentin Lahouste est chercheur à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique), au sein du Centre de recherche sur l’imaginaire (CRI) qui est rattaché à l’Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL). Il prépare, sous la co-direction de la professeure Myriam Watthee-Delmotte (UCL) et du professeur Bertrand Gervais (UQÀM, Montréal), une thèse de doctorat consacrée aux figures, formes et postures de l’anarchie dans la littérature contemporaine en langue française. Sa recherche porte plus spécifiquement sur les œuvres de Marcel Moreau, de Yannick Haenel et de Philippe De Jonckheere (hypermédia). Commencée dans le contexte du Pôle d’Attraction Interuniversitaire « Literature and Media Innovation », elle se poursuit actuellement dans le cadre d’un mandat d’aspirant du Fonds National de la Recherche Scientifique belge (FNRS). Un premier article lié à son travail de thèse a été publié dans la revue Mémoires du livre/Studies in Book Culture. Ce dernier est consacré à la poétique du graffiti dans le roman Les Renards pâles de Yannick Haenel.

Copyright

Tous droits réservés.