« Donner à sa vie une forme inédite » : morphologie du carrefour et du basculement chez Chloé Delaume

Dans l’univers hybride de Chloé Delaume, l’interrogation sur les formes et les limites des genres, la centralité accordée à l’acte performatif, la manipulation des aspects structurels et linguistiques amènent à une assimilation personnelle de la tradition littéraire et critique qui implique une participation de la part du lecteur et qui trouve une concrétisation dans l’image du carrefour.

Within the hybrid universe of Chloé Delaume, the questioning of the forms and limits of genres, the centrality of performance, the modification of structural and linguistic aspects lead to a personal assimilation of the literary and critical tradition involving the reader’s participation and finding a representation in the image of the crossroads.

Texte intégral

« Autofiction, fiction / autobiographie : comme un trouble dans le genre [1]. »

Chloé Delaume a créé son nom et son identité en hybridant la protagoniste de L’Écume des jours de Boris Vian et une variation sur le titre de la tentative anti-grammaticale d’Antonin Artaud contre Lewis Carroll ; elle se définit comme un personnage de fiction, proclame pratiquer l’autofiction et la littérature expérimentale, écrit et s’écrit pour modifier le monde et le Je. Tout, dans son univers, se place sous le signe d’un travail artisanal, de la centralité de la forme, d’un geste singulier et performatif. Sa production engage, dans son ensemble, un véritable corps à corps contre les fictions collectives – « familiales, culturelles, religieuses, institutionnelles, sociales, économiques, politiques, médiatiques [2] » – et incite à plier le réel, à explorer des chemins qu’elle « souhaite de traverse [3] » à la recherche de l’inédit. Les espaces que l’auteure franchit ont des frontières mouvantes qu’elle ne cherche nullement à fixer, mais plutôt à ébranler dans sa lutte contre l’immobilisation ; d’un point de vue littéraire, cela correspond à une recherche perpétuelle de ce que l’on pourrait appeler une forme de métissage ou de bâtardise [4].

Il suffit de considérer le rapport entre texte et image : les illustrations de François Alary qui ouvrent et ferment Éden matin midi et soir, l’alternance entre les dessins d’Alary et les textes de Delaume dans Perceptions dont la conception porte le nom d’Ophélie Klère, la création graphique de Chanson de geste & Opinions – ouvrage consacré à Pascal Pinaud Peintre –, la complémentarité entre texte et captures d’écran dans Corpus Simsi où, si l’on renverse le tome, on se trouve face à un album photo. Ce livre est la phase terminale d’un projet explorant les pistes du virtuel et du jeu vidéo en tant que « générateur de fiction [5] » ; les autres expérimentations impliquant l’univers ludique voient une partie de Cluedo jouant avec la typographie et l’intertextualité, Certainement pas, et un livre-jeu interactif qui est aussi une forme de fan-fiction, La nuit je suis Buffy Summers. Pour ce qui est de la musique, Chloé Delaume consacre un texte au groupe Indochine, La dernière fille avant la guerre, et renvoie le lecteur à des bandes-son à la fin de J’habite dans la télévision et de Dans ma maison sous terre. Sans oublier les références au monde cinématographique et télévisé qui émaillent ses ouvrages. L’auteure affirme se construire « à travers des chantiers dont les supports et surfaces varient, textes, livres, performances, pièces sonores [6] », elle vise à des « objets hybrides, qui interrogent la notion de forme et d’expérience esthétique frontalement [7] ».

Cette recherche transartistique et transmédiatique s’accompagne d’un travail acharné sur l’objet livre et surtout sur le texte lui-même dont la forme est toujours au centre des réflexions et des expérimentations de l’écrivaine. Cette contribution voudrait prouver que l’hybridation proposée sur le papier à travers les mots n’est en rien moins subversive surtout quand elle démarre de traditions établies que l’auteure croise entre elles. Si « le monde contemporain nous formate et dévore à renfort de vieilles fables et de petites histoires [8] », Delaume va se servir des techniques et des structures narratives pour modifier la configuration du récit et l’utiliser comme une stratégie de résolution sans cesse renouvelée.

1. Les genres : limites et forme

Chloé Delaume s’interroge sur les formes littéraires qu’elle utilise dans un essai autofictionnel sur l’autofiction – La règle du je, développement de sa contribution à la journée d’études Autofiction(s) – et dans des textes brefs consacrés au roman, notamment « Exercice & définitions » à l’intérieur de la table ronde Les limites du roman, où elle mène une enquête sur « la manière dont le roman renouvelle ses formes au point qu’on puisse parfois s’interroger sur sa définition [9]. » À travers l’insertion de définitions tirées du Petit Robert – roman, limite, expérimental –, l’auteure déclare et précise sa propre position : « je m’écris dans des livres qui récusent la narration traditionnelle en psychologisant à bloc. Dans l’épisode d’aujourd’hui, je poursuis le Petit Robert [10]. » Elle propose en effet une sorte de dialogue avec le dictionnaire où elle reprend les axiomes des définitions citées, les modifie et les juxtapose à l’axe de réflexion de la table ronde et à ses propres considérations qu’elle prête aux hémisphères du cerveau :

Le Petit Robert dit : Roman, moderne et courant : Œuvre d’imagination en prose, assez longue, qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels, fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures ; le roman genre littéraire romanesque, voir aussi récit. Le Petit Robert ajoute : nouveau roman sans majuscules : tendance du roman français des années 1960-1970, se réclamant d’une description objective, récusant l’analyse psychologique et la narration traditionnelle.

[…]

L’hémisphère droit rappelle : limites du roman. S’interroger sur sa définition. L’hémisphère gauche crécelle : Roman, contemporain et courant : renouvelle ses formes au point qu’on puisse parfois Œuvre littéraire d’une certaine longueur, qui présente et fait vivre dans un milieu ou non des personnages donnés comme réels ou pas. L’hémisphère gauche ajoute : le roman, genre littéraire rhizomatique, voir aussi multiplicité des supports [11].

La définition adaptée tient évidemment compte de l’expérience du Nouveau Roman et se concentre sur le roman contemporain : le contenu est réduit aux personnages, – l’auteure, personnage de fiction, entre les deux passages, dit psychologiser « à bloc » – en éliminant destin et aventures ; le milieu ainsi que la réalité des personnages sont admis, mais ils ne sont pas nécessaires. La question de la longueur et de la forme du récit est reprise par Delaume dans sa conversation par mail avec Jean-Charles Massera, où elle pose tout d’abord la question du calibrage : « tout texte doit rentrer dans une catégorie clairement identifiée commercialement. Roman, poésie, essai, recueil de nouvelles : il existe implicitement une sorte de barème du format [12] » ; elle recopie dans ce texte aussi la définition de roman tirée du Petit Robert et souligne le problème de la pagination ainsi que du genre : « il semblerait que le format se substitue à la forme, comme le livre se substitue à la littérature [13]. » Dans le passage cité d’« Exercice & définitions », l’auteure remplace justement les locutions « œuvre d’imagination, en prose » et « assez longue » de la définition du Petit Robert par « œuvre littéraire » et « d’une certaine longueur », en s’écartant d’une manière nette du roman industriel :

Je travaille de façon artisanale, c’est-à-dire non industrielle. Roman industriel : œuvre de fiction dénuée de préoccupation esthétique, régie par des procédés commerciaux. Introduction du capital dans la littérature + rentabilité de l’air du temps = Production de romans très limites. Fin de digression [14].

Elle s’interroge sur les frontières entre « deux territoires contigus. La fiction et le réel. Le réel et le virtuel. Le roman et. Une autre forme de narration, une autre forme si loin si proche, une autre forme en général. La poésie, l’installation, pourquoi pas le jeu vidéo [15]. » Se poser la question des limites porte à reconnaître la nature hybride du genre dès l’amont et fait surgir le mot geste qui permet de dépasser les frontières – « Le roman ; en équarrir l’espace de temps, dépasser par le geste le champ d’action réservé [16] » – ; se pencher sur des exemples (Maurice Roche, Pierre Guyotat, Jean-Jacques Schuhl, Danielewski, Patrick Bouvet) ne peut que troubler la détermination taxinomique et amène à la formule « kaléidoscope narratif », un lieu d’infinies combinaisons rapidement changeantes, ainsi qu’à aporie, mot évoquant le paradoxe, la singularité, le conflit et aussi une situation sans issue. Parmi toutes les possibilités envisagées, est-il possible d’en suivre une seulement en respectant les lignes de démarcation ?

Faire du roman un kaléidoscope narratif. Ne pas s’acharner à tisser retisser les canevas traditionnels, aux cerceaux pas de Pénélope, folklore et vieilles dentelles beaucoup trop admirables, évidence aux contrefaçons. Enfin c’est ce que je me dis. Dans l’épisode d’aujourd’hui, je cherche. Je cherche encore, comme d’habitude. Je ne suis jamais certaine du contenu du précipité. Je cultive beaucoup l’aporie et en plus je n’ai pas la main verte, aussi on me reproche de ne pas souvent trouver. Comme si le jeu ne suffisait pas, comme s’il fallait pouvoir dire : ici est la frontière, elle est tangible, touchez [17].

L’auteure passe évidemment par l’autofiction – recopiant une fois de plus la définition de Serge Doubrovsky – et s’arrête sur le passé du roman :

Le roman, fils de la fiction et de la langue. Raconter une histoire, l’important c’est comment, et peut être pourquoi, mais surtout pas tout court. Le roman, initialement en vers, qui toujours s’est su faire hybride. Il a toujours eu faim, il est du sang de l’homme. Aussi il en suit les limites comme les évolutions [18].

Elle retrace enfin sa propre histoire littéraire et sa relation au genre ; elle conclut que le roman est plus vaste que sa définition commune, que sa séparation des autres genres n’est aucunement nette, qu’il change de supports comme les autres arts et que « ses seules limites resteront la technique ». En même temps, elle propose la nième variation de sa devise qui devient, dans la conclusion, « Je m’appelle Chloé Delaume. Je suis un personnage d’affliction », elle se réfugie dans le roman en tant que genre intrinsèquement borderline, frontalier. C’est justement la limite qui devient l’élément essentiel : comme le dit Matteo Majorano, la prose de l’extrême contemporain se constitue en acte créatif grâce à une contamination permanente, « dans ce parcours, la limite devient un élément producteur d’une nouvelle signification et d’un recul des contraintes narratives [19] », le processus de changement est élaboré sur une logique transitive. Dans les mots et à l’intérieur du système de Chloé Delaume :

Je m’appelle Chloé Delaume. Je suis un personnage de fiction. J’ai choisi de m’écrire pour maîtriser un peu le flux des évènements. Mais dans cet épisode, ça ne m’aide pas tellement. Limites du roman. Convenir à peine, être tout juste acceptable. Affirmer qu’aujourd’hui le roman est plus vaste que sa définition inscrite dans le dictionnaire, c’est un peu court, jeune péronnelle. Ajouter que toujours le roman s’est goinfré de ses cousins germains, ça peut être suffisant, mais il faut démontrer et là je manque de temps. Conclure que comme d’autres arts, la littérature quitte de plus en plus la page pour s’incarner ailleurs trois petits tours durant, et que ses seules limites resteront la technique, c’est correct, mais passable. Et dire que le corps que j’habite a fait Lettres Modernes, si c’est pas malheureux.

Je m’appelle Chloé Delaume. Je suis un personnage d’affliction. Parce qu’il est borderline et cela intrinsèquement j’ai choisi le roman comme refuge prolongé [20].

Si cet écrit se présente comme un exercice, une confrontation avec les définitions, l’autre texte évoqué, par contre, est un dialogue par mail avec un autre écrivain et critique d’art. Dans ce cas, Chloé Delaume dit souscrire à l’accusation que Jean-Charles Massera lance contre les typologies obsolètes, mais elle avoue être encore attachée à la notion de roman, son but est celui « d’en explorer les limites, de les repousser, de les tordre » ; si elle s’est adonnée à l’autofiction,

c’est aussi pour des raisons formelles : ce genre permet de détourner la définition de base du roman, l’« imagination », le « milieu », « les personnages donnés », tout est à repenser, mais de l’intérieur, de l’intérieur de ce cadre. Même si, effectivement, tout le XXe siècle s’est appliqué à l’atomiser, je pense que le roman contemporain ne se réduit pas à des ORACU [Ouvrages-Reliés-Au-Contenu-Unitaire], que ce n’est pas intrinsèquement une forme agonique au service du marché [21].

Son propos, son programme, est d’« inventer des formes au sein d’une forme déjà existante, d’un genre [22] » ; le roman n’est « qu’une forme parmi d’autres, d’autres déjà existantes ou à inventer », « la littérature peut s’emparer de n’importe quelle forme, parce que la forme reste l’architecture du texte » et « ce qui motive et construit une écriture […] c’est la langue elle-même [23]. » Ici le mot-clé est évidemment forme, l’auteure oppose la langue à la narration, cette dernière « n’est depuis longtemps l’enjeu de la littérature, c’est celui du cinéma, des séries [24] ». On reviendra sur cet aspect.

L’idée d’invention, de modification, côtoie celle de basculement dans les définitions que l’auteure donne des genres ; non seulement le roman, mais surtout l’autofiction est au centre de débats terminologiques et ontologiques [25]. Si La règle du je est entièrement consacrée à cette question, dans Une femme avec personne dedans on assiste au passage de l’autofiction à l’autofixion, ce qui correspond à un remaniement de la célèbre définition du père du genre :

Serge Doubrovsky : « fiction, d’événements et de faits strictement réels. Si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure d’un langage en liberté ».

Alors.

Réel, d’événements et de faits strictement fictifs. Si l’on veut, autofixion, d’avoir injecté de l’aventure à une vie tellement programmée [26].

C’est un renversement de perspective qui se manifeste à travers une permutation des mots, ce qui amène à un néologisme – autofixion – et, qui plus est, à une nouvelle approche : il ne s’agit plus d’une œuvre fictive concernant des événements réels ; c’est l’ouvrage, l’écriture elle-même qui devient le réel et les événements fictifs en constituent simplement la matière. La vie programmée [27] est basculée par l’intervention de l’aventure, le langage, quant à lui, disparaît. Est-il tout simplement sous-entendu ? Ce qui est certain est le fait que l’insertion d’un x en remplacement du groupe consonantique ct ne cause aucun changement pour l’oreille, les deux mots sont homonymes. Si la prononciation ne révèle aucunement la transmutation, l’acte performatif devient pour l’œil : la permutation des mots trouve un équivalent dans le fait de tourner la page du grimoire, l’opération magique correspond à tracer « la croix centrale du mot avec méthode » :

Modifier le réel s’impose donc en mission. Je saisis le grimoire et je tourne la page, un acte nécessaire. Je trace la croix centrale du mot avec méthode, autofixion, i rouge encadrant l’inconnu. Je trace donc, oui, j’affirme. L’oracle Belline, cinq cartes, la houlette du Changement, ça constitue une preuve. Un retour au réel, dessiner les contours et définir les règles de sa petite histoire, un déplacement s’impose. Je ne suis sûrement personne mais c’est moi au-dedans, moi toute seule qui contrôle. Encadrer l’inconnu pour mieux le libérer, ce sera le but du jeu. Auteur narratrice héroïne, face au miroir, de l’autre côté [28].

L’auteure insiste sur le verbe tracer qui se double de l’acte de « dessiner les contours et définir les règles de [la] petite histoire », il s’agit d’« encadrer l’inconnu pour mieux le libérer ». Cette idée d’un déplacement, d’un changement qui s’impose n’est pas sans rappeler que la croix est la forme du carrefour, lieu de croisement des voies, lieu rituel par excellence, conjoncture où on est obligé de choisir ; la mission évoque une fois de plus les jeux vidéos qui remanient l’univers chevaleresque et celui des contes de fées, ce dernier autorise à lire les règles sus-citées comme un avatar des parties constitutives du conte dont parle Vladimir Propp. On va y revenir.

Les critiques ont souligné que la conception que l’auteure a de l’autofiction correspond à « une tentative de marginalisation des pratiques normatives qui serait réalisée par la manipulation de la langue [29] » en insistant sur le pouvoir performatif du langage pour critiquer la notion de genre [30]. Le réalisme romanesque est ébranlé tout d’abord par l’utilisation d’un vocabulaire d’analyse littéraire ; en particulier l’expression « personnage de fiction », emblématique de l’œuvre de Chloé Delaume, participe « à une entreprise de brouillage et de réappropriation de la réalité par l’écriture [31] ». On peut emprunter la définition de « fictions critiques » proposée par Dominique Viart qui permet justement de « concevoir l’espace fictionnel comme le lieu d’un dialogue avec les autres domaines de la pensée et de la réflexion [32]. » Cette confrontation et collaboration entre fiction et réflexion met à son tour en question les divisions génériques et amène à réfléchir sur les « tentatives de refondation ou de reformulation de catégories bousculées par l’émergence de multiples formes d’hybridité [33]. » La situation esquissée par Viart, le choix de croiser les références au domaine des sciences humaines avec un grand usage critique de l’héritage littéraire, convient bien à la production de Chloé Delaume tout comme la conclusion du critique portant sur la redéfinition de la fiction en tant que « fiction critique c’est-à-dire interrogeante, parfois élucidante, une fiction “dialogale” ou “dialogique”, en ce qu’elle dialogue constamment avec elle-même et avec sa propre critique mais aussi avec l’éventail le plus large des Sciences humaines [34]. » Il suffit de penser aux références à la sociologie et surtout à la psychologie et à la linguistique parsemées dans les ouvrages de l’auteure.

Arrêtons-nous un instant sur l’aspect principal de l’œuvre littéraire selon Chloé Delaume, la langue, et sur les moyens que l’écrivaine utilise pour défaire la construction des phrases et proposer une forme nouvelle. À propos de Certainement pas, Dawn Cornelio souligne que l’auteure brise les limites de la narration contemporaine et traditionnelle et démolit les idées reçues sur la littérature et le genre romanesque à travers la multiplication de voix, polices de caractère et références et aussi grâce à l’écrasement de la ponctuation et de la syntaxe : en comparant le roman à une structure architecturale construite de « la ponctuation et la syntaxe, l’apparence des mots, les styles, et la narration, Delaume va saboter chacun de ces éléments pour faire imploser sa construction en fin de parcours [35]. » Marie-Pascale Huglo, quant à elle, parle de fluidité du récit contemporain en tant qu’« enchaînement continu d’éléments hétérogènes » et « défilement fluide d’éléments disparates ou disjoints [36]. » La critique s’interroge sur les valeurs impliquées et sur les rapports mis en œuvre par l’enchaînement syntaxique, configuration de nos perceptions, et souligne que la fluidité implique le glissement d’un régime discursif à un autre. Chez Delaume, notamment, la fluidité remet en jeu l’intériorité. La mise en place d’un enchaînement fluide d’éléments narratifs et discursifs hétérogènes rend les frontières poreuses : le manque de transition brouille les limites entres espace privé et espace public sans les effacer ; on assiste donc à une contamination entre conscience et monde [37]. Mais ce qui est plus intéressant pour notre propos est l’accent mis sur l’impact de la technique du montage typique de l’ère des ordinateurs sur la fabrique de la prose, c’est-à-dire la perception « écranique » du texte et son lien avec « les modes d’apparaître contemporains associés aux nouveaux médias qui imprègnent l’écriture et l’univers romanesque [38]. » Il s’agit, selon la critique, d’une mise à plat du texte.

Si des études d’inspiration féministe soulignent que le travail d’hybridation des genres « participe, au même titre que l’éclatement syntaxique, [d’un] combat contre la Loi [39] », on s’accorde sur l’impossibilité de restreindre l’œuvre de Chloé Delaume à un but militant [40]. On a vu dans la syntaxe morcelée, coupée, de cette auteure « un autre exemple d’une écriture qui a encore partie liée à l’expérimentation langagière [41]. » En effet, l’analyse que Julien Piat donne de L’Expérimentation syntaxique dans l’écriture du Nouveau Roman synthétise les traits fondamentaux de la structure mise en œuvre par Chloé Delaume : des phrases bizarres, riches en reprises et renvois, des phrases très longues contenant parenthèses et détails, juxtaposées à des phrases très brèves et saccadées ; « dans chaque cas, les mots prolifèrent, les contours phrastiques se dissolvent, le sens vacille ; on finit par perdre de vue de quoi “ça parle [42] ”. » On se range sous la bannière de Piat quand il préfère parler de difficulté plutôt que d’illisibilité puisque le manque de la dominante référentielle, l’élimination des traces de fabrication, la délégation aux personnages du fonctionnement du texte, la motivation des éléments, la richesse des reprises, le principe de non contradiction n’empêchent nullement une lecture effective qui révèle comment « les enjeux stylistiques et esthétique croisent […] des problématiques linguistiques et épistémologiques [43] ». La discontinuité permet la création de relations moins figées entre les segments et présente une dimension iconique qui suppose « une vision dynamique et topographique de la syntaxe [44] » opposée à la linéarité. Déjà Cornelio avait souligné que l’alternance entre surabondance et manque de ponctuation, l’alignement de séries de mots sans articulation « entravent toute possibilité d’une lecture inattentive ou “facile”. Elles exigent non seulement l’attention du lecteur mais aussi sa réflexion [45]. »

2. La tradition et la réception : le carrefour

Chloé Delaume, on l’a dit, crée son identité à partir de deux œuvres et toute sa production se bâtit sur des références littéraires, artistiques et culturelles souvent juxtaposées sinon mêlées [46]. Il ne s’agit évidemment pas pour l’auteure de rester dans le sillage d’un maître ou d’un genre, mais plutôt d’assimiler des traditions, de les décomposer, parfois de les renverser afin de les amalgamer à ses propres composants et d’en tirer un résultat inattendu. Les exemples sont innombrables, on va se borner à la reprise de thèmes médiévaux, génériquement chevaleresques.

Ce choix pourrait surprendre, parce qu’il ne s’agit certainement pas d’un intertexte très répandu, au contraire, il se limite à une référence assez vague à Brocéliande, Merlin et Perceval dans Les mouflettes d’Atropos – « Éradication saule pleureur. On nous joue la métonymie. Mais voilà si la branche c’est l’arbre derrière lui c’est pas Brocéliande. Merlin est mort il y a un siècle. C’est Perceval qui me l’a dit [47] » –, où ces noms se placent à la suite d’une liste beaucoup plus nombreuse de personnages de la mythologie grecque : Cronos, les Érinyes, Tisiphone et les Atrides – Électre, Oreste, Phèdre – ; l’atmosphère de l’évocation dans son ensemble est grinçante et démystifiante.

Dans Le cri du sablier, ce sont le Graal et Lancelot – « Toute seule évidemment le Graal fut impossible. Chienne aux quilles et Lancelot perçant la valériane à coups de gin tonic [48] » – qui déclenchent des renvois entrecroisés aux contes de fées (La Barbe bleue, Cendrillon), aux contes merveilleux (Casse-noisette), aux romans (L’Écume des jours), aux mythes (Pélops, Atropos), aux chansons (Y a qu’un cheveu sur la tête à Mathieu) et à l’Apocalypse de Saint-Jean. Dans La dernière fille avant la guerre, par contre, l’auteure évoque des « promesses aventurières » qui font ressurgir les Templiers :

J’étais Miss Paramount, l’annulaire d’une menotte promesses aventurières, la troisième des sans-joie dévouées à leur seigneur et maître. Un jour il y eut des chevaliers. Leurs gestes comme leurs chansons se voulaient hiératiques. C’est pas faux. Ils étaient braves et orphelins, ils voulaient s’approcher du Temple, y laver leur métamorphose. Sur l’autel dépecer les lièvres d’infortune, faire subir aux corbeaux le supplice de la roue. Nous partîmes à peine six et aucun ne revint.

Je suis Miss Paramount, la dernière survivante / mon destin je le sais / est dans la Citadelle (au secours) [49].

Le Moyen Âge et le conte de fées, la quête et le fantastique se conjuguent dans Chanson de geste & Opinions, texte s’ouvrant sur la formule traditionnelle « Il était une fois », qui présente les personnages classiques du roi et de la reine – fragile, capricieuse et cruelle en l’occurrence – entourés des représentants du genre et d’intrus rentrés par la fenêtre de l’association et de l’analogie : « jeunes princes, héros, aventuriers, amazones et preux chevaliers, nobles vieillards, barons rougeauds [50]. » Le premier chapitre, « Situation initiale », mêle les contes de fées (l’omniprésente Peau d’âne) et la science fiction (les machines à démonter le temps et le soleil vert [51]) et se termine sur ces mots renvoyant de façon cocasse à la morphologie de Propp : « À chaque cadeau, son énigme et sa quête. Nous entendons par quête un périlleux périple morphologiquement structuré par des emmerdements [52]. »

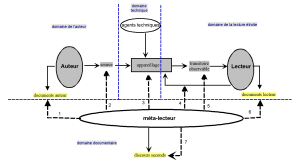

L’étude de Propp est utilisée non seulement pour analyser les programmes de télé-réalité [53] – la narration, on l’a vu, est pour Delaume l’enjeu du cinéma et des séries –, mais elle surgit aussi dans La vanité des somnambules : ici, la tentative d’expulsion du personnage de fiction Chloé Delaume de la part du corps qui s’appuie sur Le marteau des Sorcières, alterne avec la liste des fonctions de Propp qui oppose la recherche de liberté du personnage aux règles régissant le récit [54]. C’est justement à partir du modèle de la morphologie du conte qu’on a élaboré diverses grammaires de la narration identifiant les éléments du récit et les lois qui en règlent la combinaison. En faisant abstraction des différences entre les théories, la narratologie cognitive identifie les mécanismes de production, compréhension et reproduction du récit avec des systèmes élaborant les informations à un niveau logique-symbolique. En simplifiant à l’extrême, l’hypothèse est que les procédés mentaux d’élaboration du récit correspondent à un mécanisme de transformation des symboles en vertu d’inférences suivant une stratégie de résolution de problème (problem-solving strategy [55]).

L’œuvre de Delaume n’est nullement étrangère aux approches cognitives, il suffit de penser aux passages consacrés à la mémoire et au système nerveux, à son attention aux processus de traitement de l’information et en particulier des souvenirs [56]. Dans ses textes, l’auteure explicite certaines étapes du progrès de la science médicale dans l’étude cognitive de la mémoire et des émotions en assimilant, par exemple, la théorie de MacLean sur le cerveau triunique (1949) à l’attaque qu’elle lance au système télévisé. Il importe ici de noter que Delaume alterne les visions traditionnelles et stéréotypées des représentations affectives avec des données scientifiques, le plus souvent médicales ; la conception classique des passions et ses clichés s’opposent ainsi à l’approche cognitive [57]. Or, on voudrait ici proposer l’hypothèse selon laquelle ce mélange entre structures du récit et théories cognitives conduit l’auteure à mettre en scène une symbolique du carrefour qui se fait icône de son refus des systèmes rigoureux et qui combine heureusement les données textuelles et la problématique de la réception [58].

On l’a vu, les ouvrages de Delaume mettent en scène une interrogation sur la forme du roman, un effondrement du texte, une désintégration de la syntaxe, une décomposition de la structure du livre, bref un écoulement de la structure narrative et romanesque ; même la succession et la division en chapitres sont mises en question : on ne respecte pas l’ordre numérique dans Chanson de geste & Opinions, il y a télescopage de chapitres dans Certainement pas, etc. L’acquisition analogique de la part du lecteur de la séquence narrative des propositions en tant qu’icône des événements racontés bascule face aux compositions de Chloé Delaume qui ont recours à n’importe quel expédient pour empêcher une assimilation linéaire et acritique de ses textes [59].

La demande de participation de la part du lecteur devient explicite dans des ouvrages qui insèrent dans leur structure plusieurs alternatives narratives, des véritables carrefours du récit. Dans Une femme avec personne dedans, le lecteur est invité à répondre à un questionnaire pour « entrer dans un récit qui saura [lui] convenir [60] », les réponses à douze questions permettent en effet de choisir entre trois chapitres différents proposant des conclusions alternatives. Cette idée de collaboration active est renforcée par l’invitation à se munir « d’un crayon à papier ou bien d’un stylo bille [61] » et de cocher le questionnaire. Comme d’habitude, l’auteure tisse des fils entre ses ouvrages et renvoie explicitement à Certainement pas contenant des formulaires et des questionnaires [62]. L’autre référence, bien que non formulée, est La nuit je suis Buffy Summer, roman interactif où le pacte de lecture est annoncé dans le Didacticiel ; les règles ne concernent pas seulement le choix de la voie à suivre, mais aussi le rapport à établir avec l’objet livre :

Inscrivez, gommez ou biffez, réécrivez. Mis à part quelques anciens ayant dans leur enfance traversé la forêt de la malédiction, le lecteur entretient un curieux fétichisme avec l’objet dit livre, attachement synecdoque, respect face au papier. À ceux qui ne cornent jamais, protègent les couvertures, il est dit faites un geste, apprenez à toucher. Premier point de contact, intervention physique. Vous comprenez enfin que ce n’est qu’un support, un support de fiction. Qui peut être malléable et soumis au trafic, à la circulation [63].

Le carrefour devient dans cet ouvrage à la fois un lieu physique (à la sortie de la chambre l’héroïne peut aller tout droit, à gauche ou à droite [64]), une bifurcation du récit (qui ne se limite pas à proposer sa propre voie ou à raconter successivement plusieurs histoires, mais qui pousse le lecteur à assumer son propre parcours de lecture) et un croisement de genres qui remet en question non seulement la structure du livre, mais aussi la tradition littéraire dans son ensemble.

On a déjà souligné la centralité du symbolisme du papier dans les ouvrages de l’auteure [65] ; le fait de tracer des mots relève d’un geste performatif singulier qui fait appel au travail artisanal aussi bien qu’au rituel magique. Le fait de pousser le lecteur à tacher le papier, à y laisser sa propre trace, n’équivaut pas seulement à l’inviter à franchir les limites d’une déférence qui implique une mise à distance de l’objet livre et de la littérature elle-même, cela répond aussi à la recherche d’une connivence. Le travail d’émiettement que Chloé Delaume met en place envers la tradition littéraire et la réalité ne se limite pas à lui offrir des interstices pour donner une nouvelle forme à sa vie et à sa production – deux aspects qui dans son système correspondent –, il permet aussi d’ouvrir un passage pour le lecteur qui peut à son tour participer à ce travail d’interrogation, de modification et de reconstruction personnelle du réel. Même cette volonté d’étendre l’épreuve au lecteur – « Écrivez-vous vous-même » – utilise, à la fin d’Une femme avec personne dedans, l’image d’un carrefour :

L’Apocalypse n’est rien face au renouvellement, la subjectivité peut modifier le réel, imposez les pourtours de votre identité, celle que voudraient dissoudre les fictions collectives imposées quotidiennes : c’est là la Fin des Temps. L’autofixion est plus qu’un concept littéraire, ampleur grandeur nature c’est une arme potentielle, je répète, quelle vie vous souhaitez-vous. Tracez-la en dix lignes, parchemin consacré, nouez un ruban violet, faites des croix tout autour. Ici l’ultime passe-passe, imaginez-vous tous, vos chemins se déploient s’entrecroisent se chevauchent, prenez jouissez-en tous, je vous lègue la formule, quelle vie en ferez-vous [66] ?

L’acte de modification du réel a besoin d’un sortilège qui a recours au conte merveilleux –évoqué par le grimoire et le miroir – pour « dresser les contours et définir les règles de [la] petite histoire », « encadrer l’inconnu pour mieux le libérer [67]. » La morphologie du conte remonte à la surface – l’auteure à la page précédente parle d’adjuvant – et se mêle au topos chevaleresque de la quête suggéré par les termes reliés à l’idée de tour – pourtour, passe-passe – et surtout par l’allusion au carrefour, lieu de passage par excellence. La symbolique de la rencontre avec le destin, l’inquiétude associée à l’inconnu, se relie au fait qu’une croisée de chemins indique qu’il faut prendre une orientation. Comme le dit le Dictionnaire des Symboles,

D’après l’enseignement symbolique de toutes les traditions, un arrêt au carrefour semble de rigueur, comme si une pause de réflexion, de recueillement sacré, voire de sacrifice, était nécessaire avant la poursuite du chemin choisi. […] Dans la véritable aventure humaine, l’aventure intérieure, au carrefour, on ne retrouve jamais que soi : on a espéré une réponse définitive, il n’y a que de nouvelles routes, de nouvelles épreuves, de nouvelles marches qui s’ouvrent. Le carrefour n’est pas une fin, c’est une halte, une invitation à aller au-delà [68].

L’originalité de Chloé Delaume est celle de ne pas choisir une voie face aux carrefours qu’elle rencontre et qu’elle crée, mais d’embrasser l’ensemble des possibilités en les basculant [69]. Elle ne se limite pas à traverser le miroir, elle le brise dans son choix méthodique de refuser tout système binaire.

Notes

[1] Chloé Delaume, La règle du Je. Autofiction : un essai, Paris, PUF, 2010, p. 79. La citation du titre vient de Une femme avec personne dedans, Paris, Seuil, 2012, p. 13.

[2] Id., p. 77.

[3] Id., p. 7.

[4] V. Marika Piva, « Formes kaléidoscopiques : l’hybridité chez Chloé Delaume », Babel – Littératures plurielles, 33, 2016.

[5] Chloé Delaume, Corpus Simsi, Paris, Léo Scheer, 2003, p. 124.

[6] « Bio » sur le site de l’auteure, jusqu’à 2012.

[7] « Bio » sur le site de l’auteure de 2012 à 2014.

[8] Chloé Delaume, Une femme avec personne dedans, op. cit., p. 13.

[9] Chloé Delaume, « Exercice & définitions », dans Le roman, quelle invention ! Assises du roman 2008, Paris, Christian Bourgois, 2008 ; la pagination se réfère au fichier pdf téléchargeable sur le site de l’auteure ici, p. 1.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Chloé Delaume & Jean-Charles Massera, « Pour nous en fait, écrire c’est pas… mais plutôt… et contrairement à ce qu’on pourrait penser… », TINA, 4, 2009, p. 118-133, p. 120.

[13] Id., p. 121.

[14] Chloé Delaume, « Exercice & définitions », loc. cit., p. 1.

[15] Id., p. 2.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Matteo Majorano, « Questions en attente », dans M. Majorano (dir.), Chercher la limite, Bari, Edizioni B. A. Graphis, 2008, p. xiii-xvii, p. xiii-xiv.

[20] Chloé Delaume, « Exercice & définitions », loc. cit., p. 2.

[21] Chloé Delaume & Jean-Charles Massera, « Pour nous en fait, écrire c’est pas… », loc. cit., p. 123.

[22] Id., p. 125.

[23] Id., p. 129.

[24] Id., p. 130.

[25] V. Marika Piva, « Autofiction e autocritique. L’io e il genere letterario nella letteratura francese contemporanea », dans A. Gullotta & F. Lazzarin (dir.), Scritture dell’io. Percorsi tra i generi autobiografici della letteratura europea contemporanea, Bologna, I libri di Emil, 2010, p. 13-29, en particulier p. 22-29.

[26] Chloé Delaume, Une femme avec personne dedans, op. cit., p. 138.

[27] Dans ce même roman elle se dit « figée parce qu’un jour définie, comme si ce n’était pas moi qui écrivais l’histoire » (Id., p. 82).

[28] Id., p. 138-139.

[29] A. Troin-Guis, « Une narrativisation singulière du féminisme : lecture de quelques œuvres de Chloé Delaume », Postures, critique littéraire, 15, 2012, p. 83-96, p. 86.

[30] Notamment à travers les outils méthodologiques que met en place Judith Butler pour critiquer la notion de genre sexuel. L’analyse mène à la conclusion que Chloé Delaume donne « à penser, de manière détournée, la condition de la femme dans la société ainsi que la notion de genre, qu’il soit sexuel ou littéraire », Id., p. 94.

[31] Ibid.

[32] Dominique Viart, « Les “Fictions critiques” dans la littérature contemporaine », dans Matteo Majorano (dir.), Le goût du roman, Bari, Edizioni B.A. Graphis, 2002, p. 30-46, p. 30-31.

[33] Id., p. 32.

[34] Id., p. 46.

[35] Dawn M. Cornelio, « Les limites de la narration minée dans Certainement pas de Chloé Delaume », Contemporary French and Francophone Studies, 13/4, 2009, p. 423-430, p. 425.

[36] Marie-Pascale Huglo, « L’art d’enchaîner : la fluidité dans le récit contemporain », Protée, 34/2-3, 2006, p. 127-137, p. 127.

[37] La porosité ne représente pas toujours un aspect positif, notamment en ce qui concerne les aspects corporels. Béatrice Jongy (« Les écorchées : Chloé Delaume et Filipa Melo », dans Hugues Marchal & Anne Simon (dir.), Projections : des organes hors du corps, www.epistemocritique.org, 2008, p. 71-79) fait remarquer « une inquiétante communication entre l’intérieur et l’extérieur » dans Le cri du sablier et, en soulignant les entorses grammaticales, la pauvreté de la ponctuation et les affirmations où l’auteure déclare avoir cherché « une langue aussi abîmée que le corps de l’enfant » et une écriture tissée de vers blancs qui « correspondent aux vers des cadavres parentaux », elle constate comment « le langage se modifie avec le corps » (p. 72 et 75).

[38] Marie-Pascale Huglo, « L’art d’enchaîner », loc. cit., p. 135.

[39] Evelyne Ledoux-Beaugrand, Imaginaires de la filiation. La mélancolisation du lien dans la littérature contemporaine des femmes, Thèse de l’Université de Montréal, 2010, p. 424.

[40] Selon Ledoux-Beaugrand, qui limite son analyse aux deux premiers romans de l’auteure, « l’énonciation a cessé de primer sur l’énoncé et ces modalités scripturaires que sont l’hybridité générique et l’expérimentation langagière cessent surtout d’être investies d’un sens guerrier et révolutionnaire » (Id., p. 426) ; pour Virginie Sauzon (« Le rire comme enjeu féministe : une lecture de l’humour dans Les mouflettes d’Atropos de Chloé Delaume et Baise-moi de Virginie Despentes », Recherches féministes, 25/ 2, 2012, p. 65-81) l’auteure a fondé sa révolte sur un rire grinçant et problématique qui correspond à une forme d’appropriation des codes des discours patriarcaux, psychanalytiques et religieux, mais la complexité narrative, l’éclatement du récit et la polyphonie rendent réductive une lecture militante de ses ouvrages.

[41] Evelyne Ledoux-Beaugrand, Imaginaires de la filiation, op. cit., p. 426.

[42] Julien Piat, L’Expérimentation syntaxique dans l’écriture du Nouveau Roman (Beckett, Pinget, Simon) Contribution à une histoire de la langue littéraire dans les années 1950, Paris, Champion, 2011, p. 9 et 10.

[43] Id., p. 13.

[44] Id., p. 14.

[45] Dawn M. Cornelio, « Les limites de la narration », loc. cit., p. 426.

[46] À titre d’exemple, Jean-Bernard Vray (« Chloé Delaume : la chanson revenante », Revue critique de fixxion contemporaine, 5, 2012, p. 32-40) s’adonne à l’analyse de l’utilisation de la chanson dans Dans ma maison sous terre en rappelant, une fois de plus, que l’écriture de l’auteure est caractérisée par l’intertextualité, la pratique du montage et l’intégration de la poésie. Le critique parle d’une « pratique de la référence hyper-allusive » qui requiert « un lecteur actif et coopératif » (p. 34).

[47] Chloé Delaume, Les mouflettes d’Atropos, [2000], Paris, Gallimard, « Folio », 2003, p. 167 et 168. Le célèbre magicien de la légende arthurienne revient dans Chanson de geste & Opinions (Vitry-sur-Seine, Mac/Val, 2007) où il délivre un indice pour trouver l’essence de PPP : aller chercher le fantôme d’Alexandre Lenoir (chapitre 2, « Ensuite » et chapitre 4 « Soudain » ; ici apparaît aussi la Dame du lac).

[48] Chloé Delaume, Le cri du sablier, [2001], Paris, Gallimard, « Folio », 2003, p. 110-111. Dans Chanson de geste & Opinions (op. cit.) le chevalier réapparaît : « Le malheureux faisait une crise de nerfs devant Le Pot doré de Jean-Pierre Raynaud, il avait eu un mal de chien à s’infiltrer dans une faille spatio-temporelle, c’était toujours pas le Graal, il en avait ras le bol » (chapitre 9 « Résolution », n.p.).

[49] Chloé Delaume, La dernière fille avant la guerre, Paris, Naïve, 2007, p. 42 ; le corps mineur de la police d’écriture identifie dans ce chapitre la voix de Chloé Delaume alors que la narratrice principale est Anne, l’ancien Je dont le personnage de fiction Chloé Delaume a pris possession.

[50] Chloé Delaume, Chanson de geste & Opinions, op. cit., chapitre 1 « Situation initiale », n.p.

[51] Référence au film d’anticipation de Richard Fleisher, Soylent Green, 1973.

[52] De façon similaire, la première halte du duc d’Auge dans sa quête est « aux portes du royaume, [dans] une taverne pittoresque où se buvait du cidre devant un spectacle de travestis » (chapitre 3 « Juste avant », n.p.), ce qui n’est pas sans rappeler une scène du film d’animation Shrek 2 (DreamWorks, 2004), une parodie parfois féroce des contes de fées.

[53] Dans « Je désire que Madame soit belle » (« Vu à la Télé », rubrique de Le Matricule des Anges, 2006), idée qui est développée dans J’habite dans la télévision (pièce 23/27 Du programme de la téléréalité comme narration soumise aux principes de Vladimir Propp : étude du personnage du candidat gagnant) à propos du programme Star Academy auquel l’auteure applique les 31 fonctions de la morphologie en citant un ouvrage fictif de Clotilde Mélisse ayant pour titre Morphologie de la Star Academy (Chloé Delaume, J’habite dans la télévision, [2006], Paris, J’ai lu, 2008, p. 132).

[54] V. à ce propos Marika Piva, Nimphaea in fabula. Le bouquet d’histoires de Chloé Delaume, Passignano sul Trasimeno, Aguaplano, 2012, p. 36-38.

[55] V., entre autres, David Herman (dir.), Narrative Theory and the Cognitive Sciences, Chicago, University of Chicago Press, 2003. Comme le résume bien Anatole-Pierre Fuksas (« Selezionismo e Conjointure », dans A. Abruzzese & I. Pezzini (dir.), Dal romanzo alle reti: soggetti e territori della grande narrazione moderna, Torino, Testo & Immagine, 2004, p. 152-184, p. 152-154), il y a trois types de modèles : le système basé sur des procédés génératifs top-down où le récit, régi par des relations sémantiques et par des combinaisons d’inférence syntaxique, est l’effet de mécanismes déductifs ; le modèle bottom-up selon lequel le récit s’organise dans une série causale selon des mécanismes analogiques ; l’approche considérant la narration comme un réseau de relations causales où les éléments du discours relèvent aussi d’une co-dépendance au niveau logique. On reprend la conclusion du critique sur la matrice commune de l’identification d’universels du discours narratif (p. 154).

[56] V. Marika Piva, Nimphaea in fabula, op. cit., p. 121-126.

[57] V. Marika Piva, Le système binaire en fluctuation : la mise en fiction des sentiments chez Chloé Delaume, dans Matteo Majorano (dir.), La giostra dei sentimenti, Macerata, Quodlibet, 2015, p. 215-233.

[58] Pour revenir à la matière chevaleresque, si les textes arthuriens ont été souvent qualifiés d’assemblages incohérents d’épisodes, c’est parce qu’on n’a pas reconnu la cohérence de ce « vaste système de symétries, de réitérations, d’oppositions et de renversements » (Anita Guerreau-Jalabert, « Romans de Chrétien de Troyes et contes folkloriques. Rapprochements et observations théoriques », Romania, 104, 1993, p. 1-48, p. 21). C’est donc grâce à la conjointure que la matière devient roman chez Chrétien de Troye suite à une dispositio basée sur des associations de caractère analogique demandant un déchiffrage. Cette nécessité d’un décryptage en écho des structures de forme et des structures de sens s’adapte bien à l’œuvre de Chloé Delaume où la conjoncture joue un rôle central et mériterait une analyse systématique.

[59] Sur l’iconicity assumption v., entre autres, Suzanne Fleischman, Tense and narrativity. From Medieval Performance to Modern Fiction, Austin, University of Texas Press, 1990.

[60] Chloé Delaume, Une femme avec personne dedans, op. cit., p. 113.

[61] Ibid.

[62] Chloé Delaume, Certainement pas, Paris, Verticales, 2004, p. 145-148, 152, 296-299.

[63] Chloé Delaume, La nuit je suis Buffy Summers, Maisons-Alfort, èRe, 2007, p. 13.

[64] Id., p. 17.

[65] V. Marika Piva, Nimphæa in fabula, op. cit., p. 46-52.

[66] Chloé Delaume, Une personne avec personne dedans, op. cit., p. 139-140.

[67] Id., p. 139.

[68] Jean Chevalier & Alain Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles [1969], Paris, Robert Laffont, 1982, p. 175.

[69] Ce refus de la rigidité concerne aussi et surtout le Moi : « Des Moi monolithiques, pas la moindre scission, des personnalités sans troubles, stables, solides, dans l’incapacité de percevoir les efforts inouïs fournis au quotidien par le psychotique lambda, juste pour apprivoiser et maîtriser ses flux. Elle était étrangère en leur terre normative, restait fidèle au peuple des pyjamas bleus », Une femme avec personne dedans, op. cit., p. 60. Comme le dit son partenaire Daniel Schneidermann, « ce qui est bouleversant, […] c’est cette tentative permanente de faire cohabiter la reine et la pétasse, la petite fille et la terroriste palestinienne, la funambule et l’épouse attentionnée. Et la bonne harmonie qu’elle parvient à maintenir, entre tous ces sous-personnages », Chloé Delaume & Daniel Schneidermann, Où le sang nous appelle, Paris, Seuil, 2013, p. 39.

Auteur

Marika Piva est maître de conférences HDR en littérature française à l’Université de Padoue. Spécialiste de Chateaubriand (Memorie di seconda mano. La citazione nei Mémoires d’outre-tombe di Chateaubriand, 2008 ; Chateaubriand face aux traditions, 2013), elle est membre d’un groupe de recherche sur les littératures européennes de l’extrême contemporain. Elle est l’auteur d’une monographie sur Chloé Delaume (Nimphaea in fabula. Le bouquet d’histoires de Chloé Delaume, 2013) et de sa première traduction en italien (Narciso e i suoi spilli / Il lutto delle due sillabe, 2016). Elle s’intéresse notamment à l’hybridation des genres, aux écritures du Je et à la réécriture des contes de fées.

Copyright

Tous droits réservés.