Texte intégral

Guy Tosi (Erzange, 1910 – Paris, 2000) était professeur d’italien et de littérature comparée à la Sorbonne et le spécialiste en France de Gabriele d’Annunzio, qui fut le sujet de sa thèse d’État. De 1943 à 1952, lecteur puis directeur littéraire des Éditions Denoël, il fut à ce titre l’éditeur, entre autres, de Louis-Ferdinand Céline, Blaise Cendrars, Curzio Malaparte, Henry Miller. Nommé directeur de l’Institut français de Florence (1954-1962), il a retrouvé ensuite un poste de professeur à la Sorbonne. Guy Tosi connaissait beaucoup de monde dans les milieux littéraire et universitaire aussi bien en France qu’en Italie et le réseau étendu de ses échanges laisse de nombreux documents à découvrir et explorer.

Les années qui nous concernent ici sont celles où, chez Denoël et après son départ, Tosi est en correspondance avec « ses » écrivains : il ne se contente pas de les éditer mais entretient avec eux des relations très cordiales, à l’exception peut-être de Céline qui, comme on sait, avait des rapports difficiles avec ses éditeurs.

À la suite de circonstances qui ont tenu beaucoup au hasard, j’ai eu eu la chance de découvrir plusieurs de ces correspondances : au domicile de Guy Tosi, en 2008, son héritier sortit un jour d’un placard un dossier qui serait, disait-il, susceptible de m’intéresser puisqu’il connaissait mon intérêt pour Blaise Cendrars. La plus importante − plus de cent lettres − est celle qu’échangent Blaise Cendrars et Guy Tosi ; figuraient aussi dans cet ensemble plusieurs lettres d’Henry Miller (en français ou en anglais) qui toutes évoquaient Blaise Cendrars, qu’Henry Miller tenait en grande estime et affection, ainsi qu’une importante correspondance avec Curzio Malaparte (en italien) à laquelle nous n’avons pas eu accès et au moins trois lettres de Céline, envoyées du Danemark, adressées à « Guy Tosi, directeur littéraire de la maison de l’assassiné Denoël, rue Amélie », donc postérieures au 2 décembre 1945. Nous avons privilégié les échanges avec Blaise Cendrars et Henry Miller.

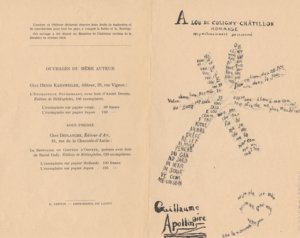

Ce dossier contenait, outre les lettres de Cendrars, en nombre, un dossier d’hommages à Blaise Cendrars que Guy Tosi avait sollicités pour une exposition organisée en février 1961 à l’Institut français de Florence après le décès de Blaise Cendrars survenu le 21 janvier. Parmi les signataires figuraient des lettres d’écrivains ou d’artistes français, notamment de Jean Cocteau, Philippe Soupault, Maurice Fombeure, Paul Gilson, Pierre Albert-Birot, Pierre Mac Orlan, Nino Frank, Édouard Peisson, Gérard Bauer, Barjavel, Albert t’Sterstevens, Cassandre, Yves Brayer, Robert Doisneau, Darius Milhaud, et parmi les étrangers Carlo Bò, John Dos Passos, Ardengo Soffici, Lionello Fiumi, Libero De Libero, Orfeo Tamburi, etc. Tous ces hommages ont donné lieu à une publication dans la revue italienne « Litteratura » (XXVe année, juillet-août 1961, n°52) et un tiré à part publié par l’Institut français de Florence en 1961, « Hommage à Blaise Cendrars », publié la même année (Éditions De Luca, Rome, 1961). L’ensemble de ces documents, grâce à la générosité des ayants-droit de Guy Tosi et avec l’accord du Ministère de la Culture, a été déposé dans le Fonds Blaise Cendrars à la Bibliothèque nationale suisse à Berne.

1. Passage de main : de Robert Denoël à Guy Tosi

Le dossier comprenait également trois lettres de Blaise Cendrars adressées à Robert Denoël, avant l’arrivée de Guy Tosi dans la maison. Manifestement, leurs rapports étaient déjà très cordiaux – et si Cendrars ne baisse jamais tout à fait sa garde devant ses éditeurs, il témoigne plus d’une fois sa joie devant la lecture enthousiaste de Denoël : il accorde un grand prix à son jugement et en fait état auprès de ses destinataires familiers, Raymone et Jacques-Henry Lévesque.

La première lettre, envoyée d’Aix-en-Provence où Cendrars résidait depuis 1940, est datée du 29 octobre 1942 :

Mon bon vieux,

Peux-tu me faire adresser les Décombres [1], que je ne puis trouver ici, ni à Marseille. Merci.

Et à part ça, que deviens-tu et comment va ?

Ma main amie

Blaise

En février 1943, Robert Denoël propose à Blaise Cendrars une édition de ses Poésies complètes qui paraîtront en 1944. La réponse de Blaise, le 26 février, permet de dater exactement la proposition de l’éditeur :

Mon bon vieux, ta carte du 20 me fait d’autant plus plaisir que voici des années que j’attendais cette proposition, et je suis ravi que ce soit toi qui prenne cette initiative. Donc d’accord, envoie un contrat. Pour la notice préliminaire, j’ai sous la main un ami [2] qui non seulement connaît tous ces poèmes par cœur mais les possède à peu près tous, en plaquettes et en revues ! Comme il va rentrer très prochainement à Paris je lui dirai d’aller te voir pour se mettre d’accord avec toi. Cela fera un très beau volume – et je te donnerai des inédits ! Je t’embrasse

Blaise

Dans une autre lettre à Robert Denoël datée du 2 mars 1943, Blaise Cendrars recommande Jacques [-Henry] Levesque pour l’introduction [3] et le charge d’expliquer comment il conçoit le livre ; il conclut la lettre en ces termes :

Je me réjouis beaucoup de voir ce beau livre, qui, tout à coup, à moi qui l’attendais depuis des ans, me paraît urgent, urgent.

Tibi

Blaise.

Les Poésies complètes ont paru en mai 1944 en édition à tirage limité et numéroté. À la demande de Blaise Cendrars, une autre édition (ordinaire) paraîtra en 1947 [4].

Nous n’avons pas trouvé dans ce lot d’autres lettres entre Cendrars et Denoël, qui fut assassiné le 2 décembre 1945, alors qu’il se rendait au théâtre avec Jeanne Loviton (Jean Voilier). Cette dernière, déjà administratrice provisoire, devint ensuite propriétaire de la maison Denoël qu’elle revendra en octobre 1951 à la société ZED (Gallimard) [5]. Guy Tosi, en 1945, était devenu le directeur littéraire de la maison d’édition et les échanges que nous avons retrouvés sont d’abord des correspondances administratives. Le registre n’est évidemment pas le même : la familiarité, l’amitié affectueuse, qui autorisent des demandes à l’impératif ne sont plus de saison. Le 15 août 1946, Guy Tosi envoie de Sérénange en Moselle, dont il est originaire, une lettre manuscrite à Blaise Cendrars :

Cher monsieur et ami,

Vous avez dû recevoir – ou vous allez recevoir – ces jours-ci une lettre de Madame Voilier en réponse à celle que vous m’avez adressée vers le 20 juillet au sujet de La Main coupée.

Vous pouvez lui faire confiance. Je suis convaincu que, sous son impulsion, Denoël va faire un grand bond en avant. Sachez en tout cas que vous n’avez cessé d’occuper rue Amélie, dans [les pensées] et les projets de tous, la première place.

Je souhaite que Madame Voilier sache vous convaincre de venir à Paris cet automne afin que je puisse enfin vous connaître.

Très amicalement votre

Guy Tosi

PS. L’article de Miller sur vous est virtuellement placé, dans Gavroche pour septembre-octobre. Vous l’avais-je dit ?

Nous n’avons pas pu établir la date précise de la première rencontre entre Guy Tosi et Blaise Cendrars. Mais dans une lettre manuscrite de Cendrars qui lui est adressée en date du mardi 11, sans autre précision sur le millésime, Cendrars le remercie pour une gerbe de glaïeuls envoyée à Raymone, et se dit enchanté d’avoir fait sa connaissance. En l’absence d’une enveloppe et du cachet de la poste il nous a été impossible de la dater avec précision : le 11 tombe un mardi en septembre et en décembre 1945, ainsi qu’en juin 1946 et en février 1947. Guy Tosi situait leur rencontre en 1945, mais la lettre citée ci-dessus, du 15 août 1946, permet d’en douter. Il arrive que la correspondance, dans sa fonction documentaire, soit une source plus fiable que la mémoire – le cachet de la poste faisant foi. En revanche, c’est explicitement à la date du 27 septembre 1946, que Blaise Cendrars adresse une lettre manuscrite à Guy Tosi au sujet de Kaputt de Malaparte qui vient de sortir. Son regard sur son temps ne s’est pas adouci et il se reconnaît dans l’âpreté du romancier italien :

Cher Monsieur,

…J’ai beaucoup aimé Kaput [sic] de Malaparte. C’est un grand livre, assez dégueulasse, comme je les aime, reflétant bien l’époque.

Ma main amie

Blaise Cendrars

Blaise Cendrars persiste et signe dans sa dédicace en 1948 d’une nouvelle de Bourlinguer « Naples », « Au dégueulasse et génial Curzio MALAPARTE, l’auteur de Kaputt, en souvenir de la Légion, en hommage au jeune garibaldien en chemise rouge de la forêt d’Argonne, au fantassin de la montagne de Reims, et ma main amie au déporté des Lipari. Blaise Cendrars (Napolitain d’occasion). »

À la fin de 1946, en novembre, paraît La Main coupée. Dans une lettre datée du 20 février 1947, Guy Tosi dresse un premier bilan pour son auteur qu’il ménage courtoisement, accusant l’état de la librairie de la mollesse des ventes :

…L’actuelle grève des journaux qui risque de durer jusqu’au 1er Mars ne nous permet pas de savoir si les critiques les plus importants ont déjà fait leurs articles.

Commercialement, le livre se vend un peu plus lentement que d’habitude, en raison de l’actuelle crise de la librairie, aggravée par l’état d’esprit des libraires qui attendent, pour passer leurs commandes, la nouvelle baisse imminente de 5%.

Inutile de vous dire que nous sommes sans inquiétude sur le succès final de La Main coupée.

Guy Tosi ajoute en post-scriptum :

D’une lettre de Henry Miller à l’un de nos collaborateurs, nous extrayons le passage suivant qui vous concerne : « récemment j’ai lu une interview de mon ancien ami Blaise Cendrars par Maximilien Vox (dans Opéra 8 janvier 1947). Je voudrais bien savoir comment communiquer avec Cendrars. Est-ce que vous pourriez me renseigner là-dessus… quand j’ai vu “sa gueule” j’ai été ému, parce que je l’ai cru mort ».

Miller a redoublé le 28 mars sa demande directement près de Guy Tosi [6] comme l’atteste cette lettre citée par Jay Bochner : « […] j’ai écrit sur lui un texte très élogieux intitulé “Hommage à Blaise Cendrars” qui a d’abord paru dans un magazine chinois de Shanghai ou Honk Kong et par la suite dans un livre de morceaux choisis intitulé Wisdom of the Heart (New directions, 1947). Je crois qu’il a été également introduit dans l’édition originale anglaise de Max and the White Phagocytes […] [7] ». Tosi ayant fait suivre la lettre, Cendrars met ses amis Lévesque qui habitent New York sur la piste et reçoit le 13 juin le livre de Miller où figure « Tribute to Blaise Cendrars », ce dont il informe son éditeur le même jour. Et Guy Tosi de demander le 16 juin à Cendrars de lui envoyer le livre pour traduction afin de placer le texte dans « quelque revue ou hebdomadaire de quelque importance ». Il approuve les arguments stratégiques de Blaise Cendrars : « “A Tribute to Blaise Cendrars” est certainement appelé à un grand retentissement et, comme vous le dites, ce sera en outre une excellente publicité au moment où va sortir la réédition de L’Homme foudroyé. Envoyez-nous donc le livre le plus tôt possible [8] […] » Tosi reproduit aussi le post-scriptum de la lettre de Miller : « Hier j’ai achevé la lecture de L’HOMME FOUDROYÉ de Cendrars. Je vais lui écrire très bientôt. C’est un grand livre. Je suis ému. Dommage qu’il ne soit pas aux environs. J’ai tellement envie de prendre “sa main amie”, comme il dit, et dire “Merci, bravo !” ». Le mercredi 18 juin, Cendrars écrit à Miller pour le remercier. La relation épistolaire, qui s’était interrompue le 30 novembre 1938 avec Miller peut reprendre, dix ans plus tard : Guy Tosi a rétabli le contact et joué, là encore, son rôle de passeur. C’est ainsi que le texte de Miller traduit en français peut figurer dans le bulletin publicitaire Le Courrier Denoël en même temps que dans Gavroche en décembre 1947.

Parallèlement se déroulent des négociations plus serrées : en mars 1947, les Éditions Denoël, envoient une proposition de contrat pour le prochain livre de Cendrars, Le Lotissement du Ciel, qui paraîtra en 1949. Dans sa lettre d’accompagnement, Guy Tosi signale que le titre prévu par Cendrars, « La Possession du monde », appartenait déjà à Georges Duhamel et, d’autre part, qu’aucun à-valoir n’est prévu dans le contrat. Le 20 mars 1947, par une lettre manuscrite adressée d’Aix-en-Provence à Guy Tosi, Blaise Cendrars, pas très content, réagit à la proposition de contrat :

Cher Monsieur Tosi,

J’ai bien reçu le contrat du 14 mars. Merci beaucoup. Mais excusez-moi je ne vous le renvoie pas et ne le signe pas. En effet, ce que je demandais en insistant pour l’obtenir, c’était une sérieuse avance. […] Comme je l’écrivais ce matin à l’ami Vox, mon travail est mon capital et mon intérêt n’est pas de l’engager longtemps à l’avance – surtout par les temps qui courent.

Pour le titre, vous avez raison – j’en trouverai un autre. […]

Ma main amie

Blaise Cendrars

Dès le 4 avril 1947, Guy Tosi assure Cendrars que la maison Denoël s’emploie à trouver les moyens de lui donner entière satisfaction dès que Denoël aura retrouvé une stabilité financière définitive et, en gage de bonne intention, lui demande de bien vouloir accorder à Denoël la préférence pour « trois œuvres à venir ».

Dans sa réponse manuscrite à Guy Tosi datée d’Aix-en-Provence, le 15 avril 1947, Blaise Cendrars se radoucit mais sans se laisser séduire par des promesses, il cherche des garanties, rappelant au passage qu’il a aussi d’autres sources d’information et qu’il n’a pas à faire les frais d’une crise qu’il aurait été possible d’anticiper :

…Je sais quelle est la crise que traversent actuellement la librairie et l’édition – elle était à prévoir – rien ne presse, prenez votre temps et dès que votre trésorerie sera à l’aise, je suis votre homme.

Cette crise générale se double chez vous d’une crise intérieure, un changement de direction ou d’administration, je ne sais quoi – Vox vient de m’écrire qu’il a donné sa démission d’administrateur provisoire, ce qui m’ennuie beaucoup. Avant de m’engager pour trois autres bouquins je voudrais savoir qui sera à la tête de la maison Denoël, d’autant plus qu’en 1948 j’espère pouvoir me mettre à écrire mes grands romans annoncés depuis si longtemps et dont chacun me prendra deux ou trois années d’écriture. C’est vous dire que je voudrais être tranquille durant tout ce temps-là, soutenu par mon éditeur et ne pas être à la merci de changements de direction plus ou moins provisoires. […]

Croyez-moi très fidèlement vôtre. À vous

Ma main amie

Blaise Cendrars

La négociation, comme souvent, tourne à la satisfaction de Cendrars : par une lettre du 16 mai 1947, de « Guy Tosi, Directeur Littéraire », la maison Denoël se dit prête à signer le contrat aux conditions souhaitées par Blaise Cendrars. Le 4 janvier 1948, s’ouvre un nouveau chapitre de ce « roman » éditorial : Blaise annonce à Guy Tosi l’envoi de Bourlinguer dans une lettre manuscrite envoyée d’Aix-en-Provence [9] ; on note que Tosi est passé du côté des « amis » à la faveur de sa visite − rien de tel que la présence et la conversation de vive voix pour que s’installe chez Blaise un ton familier et direct :

Cher ami Tosi,

Hier, je vous ai adressé le manuscrit de Bourlinguer. Veuillez m’en accuser réception par télégraphe. Merci. C’était là la grosse surprise que je vous réservais. Votre visite ici n’y est pas étrangère.

Cela fait plus de 400 pages et des pages pleines ! c’est de la même veine que L’homme foudroyé, et je crois plus fort, vous verrez. Si vous corrigez des fautes d’orthographe et autres à la lecture (certains refrains d’une chanson napolitaine), je ne serai nullement vexé, au contraire, je vous en remercie d’avance.

À quand les épreuves ? grouillez-vous ! … et

De tout cœur

Vôtre

Blaise Cendrars

Juste après l’accusé de réception du manuscrit de Bourlinguer, auquel Guy Tosi, le 7 janvier 1948 [10], répond par un éloge nuancé (« presque toujours enthousiasmé »), les échanges se resserrent sur les détails techniques de la fabrication, du calendrier, des textes d’escorte. Trois jour plus tard, Blaise Cendrars répond à Guy Tosi, en homme toujours pressé de voir se concrétiser les projets, dans une lettre envoyée de Villefranche-sur-Mer où il vient de déménager avec Raymone et sa mère, « mamanternelle » :

Samedi 10

Cher ami – Merci d’avoir donné le MS à la composition. Il faut se grouiller et tâcher de ne pas avoir de retard. Je vous ai fait une belle surprise, pas ? Mais c’est aussi parce que vous disiez pouvoir faire imprimer le livre en deux mois. Que Dieu vous entende ! De mon côté je ne vous mettrai pas en retard […]

N’oubliez pas que la couleur de ma couverture est le bleu.

[…]

Tâchez de trouver un bon texte pour la bande.

[…]

Ma main amie

Blaise Cendrars

Bourlinguer est présenté encore une fois comme un cadeau inattendu, qui suppose en retour un service rapide, et autorise à l’auteur de la lettre beaucoup d’injonctions à l’impératif. Une autre lettre du 22 janvier 1948 manifeste des exigences précises – et un refus non moins clair de faire ce qui pourrait être la présentation pour le Bulletin Denoël, ou un dossier remis à la presse :

Mon cher ami Guy Tosi,

…Dites à Mr. Chevalier que la date du 1er avril me convient (si ce n’est pas un poisson d’avril !) ; enfin, qu’il fasse pour le mieux, et presse l’imprimeur, et veille au grain en cas de nouvelles grèves ! je désirerais recevoir mes épreuves en double jeu, un que je renverrais et l’autre que je garderais pour moi comme guide-âne. Et qu’on brosse ces épreuves sur un papier potable qui supporte les corrections à l’encre, et non sur papier buvard ou macules. Deux épreuves suffiront, typographiques et de mise en page. Il n’y aura pas de retard car je ne fais guère de corrections d’auteur, si bien que je pourrai donner le bon à tirer sur le deuxième jeu. [….]

Mais je ne puis écrire les 50 lignes que vous me demandez pour votre Bulletin de mars. Demandez-les à quelqu’un d’autre qui le signerait (à un Thierry Maulnier par exemple, qui a fait plusieurs bons papiers sur L’homme foudroyé). Moi je m’en sens pour l’instant incapable. Et puis, j’ai autre chose à écrire… Ce livre est déjà derrière moi.

[…] Je me suis déjà remis au travail.

N’oubliez pas qu’on vous attend un jour (prochain !) au

Clair Logis

Avenue St Estève

Villefranche-sur-Mer

A.M.

Ma main amie

Blaise Cendrars

La hantise de l’orthographe s’expose dans une lettre envoyée à Guy Tosi de Villefranche-sur-Mer cette fois à la date du 16 février 1948, une lettre manuscrite que nous aimons tout particulièrement :

Cher ami Tosi,

J’envie les gens qui possèdent l’orthographe. Je n’ai jamais pu me la fourrer dans la tête ; probablement parce qu’elle figure dans les dictionnaires et que tout ce que l’on note, on l’oublie. Aussi, jugez de ma joie de me sentir épaulé par un correcteur plein de tact et de science. Ou l’avez-vous déniché ? […] Ce garçon mérite une belle dédicace et un grand papier quand le bouquin sortira. Je ne sais comment le remercier. C’est un véritable soulagement pour moi, beaucoup de travail en moins et du temps gagné […]

Je travaille beaucoup

Ma main amie

Blaise Cendrars

À la demande de Jean Voilier (Jeanne Loviton) qui invitait Cendrars à venir à Paris pour le lancement de Bourlinguer, Blaise Cendrars répond par une fin de non-recevoir – le roman suivant le requiert entièrement [11]. Il réitère son refus le 15 mars 1948 auprès de Guy Tosi :

Mon cher ami Tosi,

Je vous confirme ce que j’ai écrit samedi à Mme Voilier : excusez-moi, il m’est absolument impossible de venir actuellement à Paris : j’ai trop de travail ; je ne veux pas risquer d’interrompre mon horaire de travail et la rédaction du Lotissement du Ciel dans laquelle je suis en plein ; un séjour à Paris comprend trop de risques pour moi actuellement après tant d’années d’absence : affaires à liquider, gens à aller voir, 2-3 déménagements, etc., etc… L’avant-dernière fois que j’étais venu à Paris, pour 3-4 jours, histoire de signer un contrat de cinéma, j’y suis resté 4 ans ! – et je ne veux pas m’exposer aujourd’hui au même risque, surtout que les gens de cinéma me relancent une fois de plus et m’ont déjà envoyé ici 3 fois une voiture pour m’enlever ! Et je tiens bon car je dois écrire… Aller aujourd’hui à Paris c’est m’exposer délibérément à une catastrophe.

Par contre, je viendrai cet automne en vous remettant le MS du Lotissement du Ciel et je serai encore là pour le lancement de ce dernier bouquin, je corrigerai les épreuves à Paris et ferai enfin personnellement le service dédicaces et autres corvées, presse, interviewes, cocktails, photographes, etc., etc., − et sans rechigner car je passerai alors le temps qu’il faudra à Paris pour vous donner satisfaction dans tous les domaines et prendrai le temps de mettre en ordre toutes mes autres affaires. Mais aujourd’hui c’est impossible à cause de mes écritures….

Excusez-moi

Content d’apprendre que la couverture sera identique aux précédentes. Quand recevrai-je les prochaines épreuves ? je vous donnerai le bon à tirer. Quand pensez-vous que nous pourrons paraître ? Vers le 15 avril ? C’est magnifique et merci de votre diligence.

Ma main amie

Blaise Cendrars

Guy Tosi prend acte, non sans avancer une objection stratégique de poids, le 19 mars, une de celles auxquelles Blaise est généralement sensible :

Cher Monsieur et ami,

Je reçois votre lettre du 15 mars. Nous comprenons vos raisons ; il n’en reste pas moins que votre absence de Paris, au moment du lancement de Bourlinguer, sera pour le succès commercial du livre une semi-catastrophe : j’estime que la différence dans la vente est au moins du simple au double. C’est dommage mais nous aurions mauvaise grâce à insister [12].

[…] René Barjavel nous donnera dans quelques jours son papier sur Bourlinguer ; il paraîtra en bonne place dans notre bulletin. Le livre sortira vers le 15 avril. […]

Très amicalement votre

Guy Tosi

Devant la menace de manque à gagner brandie par son éditeur Cendrars, dans une lettre en date du samedi 20 mars, se laisse finalement convaincre, en bougonnant.

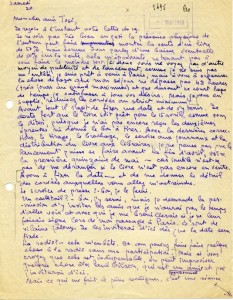

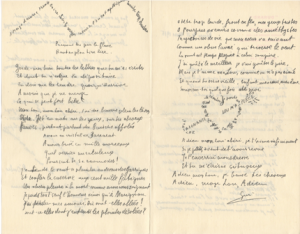

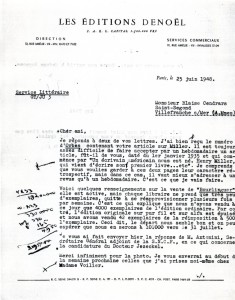

Doc. 1 ‒ Fac-similé lettre de Blaise Cendrars à Guy Tosi, samedi 20 mars 1948. Transcription en note [13].

On note que, non sans malice, il prétend céder pour ne pas le léser – et non dans son intérêt personnel… mais il médite de « rentabiliser » sa concession en faisant du pot organisé par Denoël une fête pour les amis avec lesquels il veut trinquer avant de redescendre travailler : le jour même de sa réponse à Tosi, Cendrars écrit à Jacques : « Motus ! Je pense passer quelques jours à Paris pour la sortie de Bourlinguer, fin avril. Alors, on se verra. Quelle joie !… », mais les retrouvailles seront différées. En effet le 6 avril 1948, Blaise Cendrars annonce à Guy Tosi qu’il a signé le bon à tirer et qu’il l’a envoyé à M. Chevalier. Il ajoute avec peut-être un brin d’ironie : « C’est merveilleux nous aurons à peine 15 jours de retard. » Et un peu plus loin il s’informe :

Maintenant, autre chose : veuillez me faire connaître le programme des réjouissances que vous me promettez lors de mon séjour à Paris ? La date ne pourrait-elle pas être fixée après le 15 mai ? donc après la Pentecôte. J’ai une dernière séance à Radio Monte-Carlo le 13 mai. Qu’en pensez-vous ? La presse battera [sic] alors son plein. MM. les critiques sont souvent lents à se mettre en branle.

À bientôt

Blaise Cendrars.

Toutes ses lettres confirment alors qu’il est pris dans une frénésie d’écriture, et que ce voyage express à Paris perturbe la lévitation de son Joseph de Cupertino, mais le retard de Denoël lui permet d’avancer et le 16 mai, il précise à Jacques-Henry Lévesque : « Serai à Paris du 1er au 7 juin pour la sortie de mon livre et cocktail chez Denoël vendredi 4, où je vous ai fait convier. Tout cela m’embête, à part de revoir quelques amis et de vous embrasser car je suis en train de terminer Saint Joseph de Cupertino [14]. » L’achevé d’imprimer de l’édition originale de Boulinguer est daté de la veille, le 15 mai 1948. Une nouvelle édition revue et corrigée suivra fin septembre de la même année. La réception pour le lancement du livre a lieu dans les locaux de la rue Amélie le vendredi 4 juin 1948 et, selon Guy Tosi, ce serait à cette occasion que Blaise Cendrars aurait rencontré pour la première fois Curzio Malaparte.

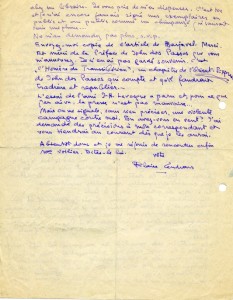

Doc. 2 ‒ Lancement de Bourlinguer le 4 juin 1948 dans les locaux de la rue Amélie. Sur la photo de gauche à droite : Guy Tosi, Blaise Cendrars et Jean Voilier (Jeanne Loviton).

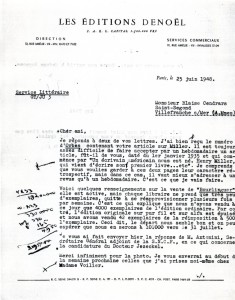

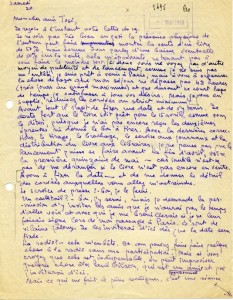

La première édition de Bourlinguer se vend bien : dès le 25 juin Guy Tosi annonce à Cendrars que l’édition originale sur pur fil et alfa est épuisée et que 4 000 exemplaires de l’édition ordinaire (sur un tirage de 10 000) ont déjà été vendus. En marge de cette lettre, Blaise Cendrars a inscrit le calcul des droits d’auteur qu’il pourrait encaisser.

Doc. 3 ‒ Guy Tosi, lettre à Blaise Cendrars du 25 juin 1948.

Le 26 juin 1948 il envisage une nouvelle édition et écrit à Guy Tosi :

…. Et si l’on fait un nouveau tirage, prévenez-moi à temps, j’ai des corrections à faire, dont deux de taille !

[….]

Amitiés de Raymone. À vous

Ma main amie

Blaise

En même temps que se prépare la sortie en fanfare de Bourlinguer, Cendrars continue de chercher des cautions outre-Atlantique : Dos Passos et Henry Miller, qui ont chanté ses louanges avant la guerre, ne sont-ils pas désormais portés au pinacle par la nouvelle génération d’écrivains ? Cendrars presse son éditeur de faire traduire et publier ces grands écrivains qui l’ont salué comme un maître et un précurseur en un temps où la critique française le plaçait encore dans l’ombre d’Apollinaire.

Nous avons retrouvé dans les archives de Guy Tosi une traduction de « L’Homère du Transsibérien » avec des corrections et des précisions manuscrites apportées par Blaise Cendrars. Le document n’est pas daté. En ce qui concerne les illustrations de Dos Passos pour le livre, Cendrars indique que ce sont « des reproductions d’aquarelles absolument quelconques » ; il juge « les poèmes bien traduits malgré quelques grossières erreurs de glossaire, et une préface dont je ne me souviens pas, comme je vous le disais » (lettre datée du 7 mars 1948). Cendrars vise autre chose et dès le 24 mars 1948 revient à la charge :

Mon cher ami Tosi,

Bien reçu le PANAMA. Merci beaucoup.

Mais comme je vous le disais (et comme j’en avais gardé le souvenir) la préface de John Dos Passos est anodine. Ce qu’il faut trouver maintenant et faire traduire c’est son fameux chapitre de l’Orient-Express.

Ma main amie

Blaise Cendrars

Toujours attentif aux livres d’Henry Miller et à ce qu’on écrit sur lui, Blaise Cendrars sollicite Guy Tosi le 5 juillet 1948 :

Par votre intermédiaire ne puis-je recevoir Le Colosse de Maroussi de Henry Miller, qui vient de paraître aux éditions du Chêne. Mais les éditeurs fcs [français] de Miller ne m’envoyent [sic] jamais un bouquin. Il paraît qu’il parle encore de moi. Merci

En août 1948, ce sont les vacances et voici Guy Tosi à Gardone, où il poursuit ses recherches sur Gabriele d’Annunzio au Vitttoriale, d’où il écrit à Cendrars une lettre sur papier à en-tête de la Pensione Hohl, Gardone Riviera , le 10 août 1948 :

Cher ami,

[…] J’ai eu une petite émotion ce matin, en feuilletant des lettres au Vitttoriale de tomber sur une lettre de Félicie Cendrars à d’Annunzio où il est question de vous, de l’envoi d’une de vos plaquettes de vers. […]

Bien à vous

Toute mon amitié à Madame Raymone

Guy Tosi

Blaise Cendrars répond le 9 septembre par une lettre d’invitation qui lui attire cette leçon de géographie le 14 septembre 1948 :

Mon Cher Cendrars,

[…] Madame Voilier est tombée malade et j’ai dû rentrer quelques jours plus tôt. Elle est actuellement en convalescence à Béduer [15] pour tout le mois de septembre.

Je dois ajouter, à ma décharge et à votre confusion, ô grand bourlingueur, que Gardone ne se trouve pas sur la Riviera mais sur le Lac de Garde. Je n’étais donc pas votre voisin cet été. Ceci dit, mon intention était bien de rentrer d’Italie par Nice et de m’arrêter à Saint Segond. Tous les regrets sont pour moi.

Le reste de la lettre traite essentiellement des aspects financiers entre la maison Denoël et Blaise Cendrars et juxtapose sans transition, ce qui est fréquent dans la correspondance de Blaise avec ses éditeurs, le registre de l’amitié ou d’une intimité presque « familiale » aux négociations parfois âpres. Le 15 septembre 1948, Blaise Cendrars qui trouve souvent exaspérants les silences de ses correspondants, et particulièrement les vacances de ses éditeurs, répond à Tosi :

Mon cher Tosi,

Quelle joie de reprendre contact. Sous prétexte d’aller prendre l’air, les gens asphyxient le pays ! car partant tous ensemble, tout s’arrête – et l’on ne sait plus rien. Je suis navré d’apprendre la maladie de Jean Voilier. J’espère que ce n’est pas grave. Faites-lui mes amitiés et dites-lui que je vais lui écrire. Bien sûr Gardone doit être sur le Lac de Garde, son nom l’indique, mais l’en-tête de votre hôtelier portant la mention RIVIERA, je n’ai pas pensé plus loin que ma voisine, voisin ! – et surtout pas à cette Riviera alpestre des lacs italiens. [….]

Je vous signale que j’ai signé hier le contrat Seghers pour l’anthologie à paraître dans sa collection des « Poètes d’Aujourd’hui » et dans les conditions que je vous avais annoncées précédemment. Nous aurons donc un premier à-valoir à toucher au 15 oct.

Merci pour les coupures, les nouvelles de l’émission et tout.

Jamais reçu la Volga [16], ni les autres livres annoncés.

Si vous voyez Robert Doisneau, dites-lui de vous montrer les photos extraordinaires qu’il a faites des banlieusards et de la banlieue parisienne. Il y aurait de quoi composer un très bel album, pour lequel j’écrirais volontiers un texte. Est-ce que cela intéresserait éventuellement la maison ?

Ma main amie

Blaise Cendrars

Ainsi naissent les projets : celui-ci sera réalisé puisque La Banlieue de Paris paraîtra simultanément à La Guilde du Livre (Lausanne) et chez Pierre Seghers (Paris) en 1949, avec les photos de Robert Doisneau et un texte de Blaise Cendrars, − mais pas chez Denoël ! Quelques jours plus tard, le 23 septembre Guy Tosi fait le bilan des envois de part et d’autre, des retards et ne manque pas de signaler à l’écrivain que sa notoriété s’étend en Italie :

Je vous fais parvenir un autre exemplaire de La Volga naît en Europe [de Curzio Malaparte], puisque vous n’avez pas reçu le précédent. Quant aux beaux papiers de Bourlinguer vous nous en avez accusé réception dans votre lettre du 10 juin dernier.

Je ne me suis pas encore mis en rapport avec Robert Doisneau à qui j’écris aujourd’hui sans faute. En ce qui concerne l’album photographique et banlieusard, il faudrait attendre le retour de Madame Voilier vers le début d’octobre.

Tamburi [17] me charge de vous dire que l’interview d’Aniante a paru presque simultanément dans Il Tempo de Rome et dans le magazine Oggi. D’autre part, un des meilleurs poètes de l’Italie actuelle, Libero de Libero, que j’ai vu à Rome cet été, prépare sur vous et sur l’influence de votre poésie en Italie, une importante étude qui sera achevée dans un mois environ. […] M. Tamburi ajoute « Faites-moi le plaisir de dire à Cendrars que je me sens pour lui beaucoup d’affection et une grande estime ».

Très cordialement vôtre.

Guy Tosi

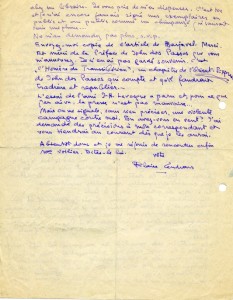

Doc. 4 ‒ Portrait de Cendrars, Orfeo Tamburi, 1948

Ce n’est pas ce portrait mais une lithographie abstraite de Tamburi, qui illustrera la couverture de l’essai qu’Henry Miller consacre à Blaise Cendrars lors de sa publication en français en 1951. Le 30 septembre 1948 Bourlinguer fait l’objet d’une nouvelle édition « revue et corrigée ». Blaise Cendrars accuse réception le 28 décembre 1948, mais ne laisse rien passer :

Cher ami Tosi,

Bien reçu 10 exemplaires de Bourlinguer. Merci beaucoup. Mais il y erreur. Vous m’envoyez des anciens tirages et c’est 10 exemplaires du nouveau tirage que je vous avais demandés. Veuillez faire le nécessaire pour rectifier.

Le Bulletin est amusant, dommage qu’il ne paraisse pas plus souvent. Veuillez me donner l’adresse du libraire dont vous donnez la vitrine en photo, je lui enverrai un mot de félicitation. Le texte de John Dos Passos est bon, mais c’est le chapitre sur l’Homère du Transsibérien que je voudrais voir reproduit. J’ai encore une fois écrit en Amérique pour me procurer L’Orient Express !

Le petit volume de Seghers vient de paraître [18]. L’avez-vous reçu ? Il est très bien.

Dan Yack vient de paraître en Angleterre. Dommage que l’édition française soit foutue. J’aurais bien désiré que les Éd. Denoël reprennent cette édition, il doit en rester 2-3.000 expl. dans la faillite de la Tour qui vont tomber entre les mains des revendeurs [19] !

Et c’est dommage…

Mes bons vœux, mon cher Tosi, à vous, à Mme Voilier, aux Éditions Denoël – et à nos livres.

Ma main amie

Blaise Cendrars

Le 30 décembre 1948, Blaise Cendrars reçoit ses droits d’auteur arrêtés au 30 juin 1948, droits amputés de l’à-valoir du Lotissement du Ciel en cours de rédaction. Il n’est manifestement pas très content de cette rigoureuse gestion, et demande à Guy Tosi qu’on lui envoie ses droits arrêtés au 31 décembre 1948. Il médite une manœuvre de rétorsion, la proximité amicale avec l’éditeur n’empêchant pas de constants bras de fer :

Selon le résultat je jugerai si je puis reprendre immédiatement la rédaction du Lotissement du Ciel interrompu lors de la réception de votre lettre du 14 sept. Ou si je dois me plonger dans de nouvelles besognes pour assurer mon budget de l’année qui vient.

Quelle sale époque ! ne pas même pouvoir compter sur un minimum pour vivre…

Avec mes bons vœux et ma main amie

Blaise Cendrars

Ce leitmotiv est fréquemment entonné et il est parfois contraint de mettre sa menace à exécution, différant l’œuvre en chantier le temps d’une adaptation radio, ou d’une édition « alimentaire ». Dans ce cas, le malentendu semble vite dissipé puisque dans sa lettre du 7 janvier 1949, Cendrars reprend le fil de son projet, non sans déplorer le temps perdu :

Mr Logerot (le comptable de Denoël) m’a écrit et je suis très sensible après sa mise au point à sa compréhension. Il n’y avait également aucune mauvaise volonté ni d’impatience de ma part, mais la constatation d’un fait, fait qui m’a fait perdre trois mois dans mon travail.

Je reprends le Lotissement du Ciel lundi 10 et j’espère bien le mener à sa fin pour la mi ou la fin février. Il ne me reste plus qu’une quarantaine de pages à écrire…

Je vous écrirai dimanche au sujet de Dan Yack.

Ma main amie

Blaise Cendrars

Le 4 avril 1949, c’est Jean Voilier qui prend le relais près de Cendrars sur un registre qui commence et finit presque tendrement, mais qui entre-temps en appelle à la compréhension, passe par tous les arguments commerciaux, essaie de toucher la pitié, la vanité, les espérances de marché américain, rappelle à l’écrivain les difficultés de l’heure et son manuscrit en retard :

Mon cher Cendrars,

Me voici près de vous de façon tangible.

Rien ne ressemblait moins au détachement ou à l’indifférence que ce silence qui, de mon fait, s’était établi entre vous et moi.

Je n’ai cessé, cher Blaise, de vous parler intérieurement et de penser à vous… Car moi je vous aime bien.

Je ne pense pas que, d’où vous êtes, vous puissiez vous rendre compte des difficultés énormes qu’il faut surmonter dans l’édition. Je mène une vie de forçat. Les ventes sont ralenties au-delà de l’imaginable, les acheteurs ayant laissé leur fric entre les mains du fisc. Les libraires ne paient qu’après de nombreuses lettres de rappel et au bout d’un long délai.

Nos représentants font toujours pour vous les mêmes efforts, mais vous le savez, il est difficile de concilier le talent, la réputation que vous avez acquise, et les gros succès de librairie. Vos tirages n’atteindront sans doute jamais les grands chiffres, mais en France et dans le monde, vous avez de fervents admirateurs. Le cher Miller ne passe pas de mois sans qu’il me tienne au courant de ses tentatives de vous imposer en Amérique.

Mais là-bas, comme ici, l’édition est touchée, les imbéciles et les analphabètes font des petits.

J’attends avec impatience le Lotissement du Ciel, d’abord parce que je suis curieuse de le lire mais aussi parce qu’il commence à être temps de sortir une nouvelle œuvre de vous.

Vous avez reçu un chèque de 100.000 frs, croyez que je ne perds pas de vue un instant vos nécessités matérielles et qu’à chaque fois qu’il sera possible, nous vous enverrons des droits d’auteur.

Mais « livres vendus » ne signifie malheureusement pas pour nous « livres réglés » ce qui rend souvent difficile notre trésorerie.

J’aimerais, mon cher Blaise, savoir comment vous êtes maintenant, j’avais été désolée de vous savoir souffrant en janvier et février. Je pense que le printemps méditerranéen vous verra tout à fait rétabli et joyeux. Pour ma part je vis « surmenée » et sans espoir d’en sortir.

Excusez cette longue lettre et croyez-moi très amicalement vôtre.

Jean Voilier [20].

Le 8 avril Cendrars temporise près de Tosi ; cette réponse annoncée ouvre avec Jean Voilier une série d’échanges qu’on lira dans Cendrars le bourlingueur des deux rives ; sous le couvert de protestations d’amitié leur correspondance relève de la négociation subtile, avec chantage de part et d’autre – pour l’une à la faillite, pour l’autre à l’abandon du livre, un jeu d’amabilités au second degré auquel les deux interlocuteurs semblent prendre un certain plaisir. Ici affleure la menace de suspendre la copie :

Cher ami Tosi,

Dites à Mme Voilier que je répondrai dimanche à sa bonne lettre.

Je ferai l’impossible pour vous donner satisfaction, mais comme je vous l’ai dit, je ne suis pas adversaire de voir Le Lotissement du Ciel [ne] paraître qu’en septembre-octobre.

…

Ma main amie

Blaise Cendrars

L’achevé d’imprimer du Lotissement du Ciel sera cependant daté du 20 juillet 1949.

Le 1er juillet 1949, Guy Tosi s’était permis de suggérer quelques corrections à apporter aux citations italiennes et espagnoles du texte. Il mentionnait également le dernier numéro de La Table Ronde qui contenait un « long article d’Alberto Savinio auquel vous faites allusion dans Bourlinguer ». Le lendemain, c’est au tour de Cendrars de donner à Tosi une petite leçon, d’histoire littéraire cette fois :

Cher ami Tosi,

Bien reçu le N° de la Table Ronde. Savinio ne raconte pas tout. Dans le dernier ou l’avant-dernier N° des Soirées de Paris, juin ou juillet-août 1914 il y a un compte rendu de Savinio au piano chez la Barone [sic] ― qui n’était fille de l’Empereur !… Savinio s’est laissé bluffer (j’avoue qu’il y avait de quoi !). La seule batarde [sic] de l’Empereur qui ait fait sensation dans le monde à Paris, était la marquise Casati (morte à Londres durant la dernière guerre).

Ma main amie

Blaise Cendrars

Habitant Villefranche-sur-Mer, depuis janvier 1948, Cendrars a quitté Saint-Segond pour la Villa André, avenue Foch, mais à la fin de cette année 1949, il cherche à revenir habiter à Paris et Guy Tosi s’active pour lui trouver un logement. Dans une lettre datée du 28 décembre 1949, l’écrivain repousse l’offre de son éditeur qui conduit assez loin, pourtant, la prévenance, dans la plus pure tradition des Maisons d’édition d’avant-guerre choyant les écrivains de leur écurie :

Cher ami Tosi,

Merci de votre télé [21] nous signalant ces 3 pièces libres dans un petit hôtel de l’Isle St Louis. Ce serait provisoirement parfait si l’Isle ne me fichait le cafard et comme d’autre part je me suis remis au travail, je ne viendrai pas à Paris avant Pâques.

Merci de penser à nous et bonnes fêtes.

Raymone et Blaise

La correspondance, dans le dossier Tosi, ne reprend qu’un an plus tard, par une lettre de Cendrars datée du 10 novembre 1950. Il réside alors à Paris, rue Jean Dolent, depuis le 1er septembre, et reçoit chaque jour une foule d’amis, après les déjeuners qui plusieurs fois dans la semaine réunissent les plus proches. Cette lettre n’est pas simplement un billet d’invitation mais répond à ce qu’il juge être une erreur d’analyse répandue auprès des écrivains et de leurs éditeurs : non, l’adaptation radio ne profite pas au livre !

Ce que Mr Tagerot me dit de la Radio me navre, mais ne me surprend pas. J’ai toujours prétendu que ce n’était pas le même public qui lisait les livres ou qui écoutait les ondes. Néanmoins, les gens sont moches. Ils sont tellement paresseux qu’il faudrait leur apporter les livres à domicile quand ils écoutent la Radio car pas un ne descendrait chez un libraire.

Quand vous voit-on ? Venez boire un verre un soir après le bureau.

Ma main amie

Blaise

Il réitère son invitation le 21 novembre :

Cher ami Tosi,

Veuillez noter que c’est vendredi 24 que nous vous attendons à déjeuner avec Orfeo [Tamburi] et la belle Edmonde de Charles-Roux.

Ma main

Blaise

Les lettres ensuite se raréfient. Guy Tosi explique pourquoi : « C’est entre 1950 et 1954 (date de ma nomination à l’Institut Français de Florence) que j’ai rencontré le plus souvent Blaise Cendrars et dès lors nous avions moins besoin de nous écrire. » Nous avons cependant une lettre datée du 9 octobre 1952, qui montre qu’une longue fréquentation ne dispense pas de toute précaution… mais Cendrars, comme on l’a vu reste en affaires toujours vigilant :

Mon cher Tosi,

Bien reçu votre lettre du 7 m’accusant réception de mes MS et autres ouvrages.

Je désirais un mot de la maison me disant que les MS reçus sont enregistrés sous les N°-N°- tant et tant, sont acceptés et entrent de ce fait dans le circuit de mon contrat général comme prévu pour les inédits.

Et que les ouvrages corrigés entrent dans le circuit comme prévu pour les réimpressions.

Ceci afin d’éviter les malentendus. Ce n’était donc pas un simple accusé réception que je demandais. Je me suis mal exprimé.

C’est avec un très grand plaisir que j’ai lu le Paris Insolite de l’ami Clébert. C’est très bien – et mon influence est moins apparente que vous me disiez. Il faut le soutenir et le pousser. Il a du coffre.

Ma main amie

Blaise

Nous ne savons pas à quelle date exactement Guy Tosi a quitté les Éditions Denoël, probablement fin 1952 ou 1953. Cependant leurs échanges continuent le 15 novembre 1953 par cette invitation :

Cher ami Tosi,

Voulez-vous noter qu’on vous attend à la maison lundi 30 vers 17h. On boira en l’honneur de la Croix de l’ami Seghers et nous bavarderons un peu, depuis le temps…

…

Ma main

Blaise

Lorsqu’en 1954 Guy Tosi est nommé directeur de l’Institut français de Florence, il n’a pas pour autant renoncé à ses préoccupations de passeur de textes et s’implique dans le volume d’hommages, comme le prouve cette lettre du 10 mai :

Mon cher Tosi,

Je ne sais pas ce que sont ces poèmes des Soirées de Paris !

Si cela convient à Risques qu’ils les publient.

À bientôt chez Janine.

Comment va votre maman ?

Ma main amie

Blaise

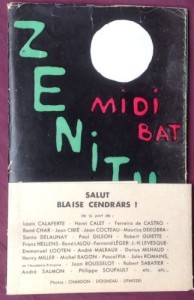

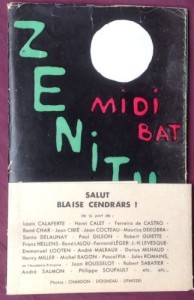

Doc. 5 ‒ Couverture de Risques numéro 9-10, qui publie un hommage à Blaise Cendrars, dont « À un autre immortel avec fifres et clairons », par Henry Miller.

Les quelques lettres que nous réserve encore ce dossier montrent que si le fil des échanges s’est distendu, l’éditeur est fidèle à son admiration pour l’écrivain et que leur amitié, encore et toujours, reste fondée en littérature : « J’ai bien reçu la Vie de Jérôme Cardan et vous en remercie. Votre portrait éclaire et domine toute l’exposition Tamburi qui a lieu en ce moment à Rome./Nous vous embrassons de tout cœur [22]. » Et le 26 janvier 1956 lorsque paraît, toujours chez Denoël, où Blaise Cendrars a traité avec Philippe Rossignol, ce qui est devenu le « dernier roman », Emmène-moi au bout du monde !…, Guy Tosi à Florence félicite son ami le 26 février 1956 :

Mon cher Blaise,

Nous venons de lire d’une traite, en même temps, car nous en avons deux exemplaires Emmène-moi au bout du monde. Comme tout ce qui sort de votre main amie, c’est brutal, puissant, entraînant.

Je n’ai rien lu depuis longtemps, je crois bien depuis Lotissement du Ciel qui fasse circuler le sang aussi vite. Bravo, mon cher Blaise !

C’est un regret constant que celui de ne plus vous voir. Ne vous accorderez-vous pas un peu de repos pour venir jusqu’ici ? Une chambre d’hôte vous y attend.

Je vais relancer quelques éditeurs à votre sujet : mais quel traducteur il vous faudrait ! « Emmène-moi » me paraît pratiquement intraduisible.

Mes hommages les plus affectueux à Raymone. Nous vous embrassons tous les deux.

Guy Tosi

On a pu constater que Emmène-moi au bout du monde !… n’a jamais été traduit jusqu’à ce jour en Italie [23] ou nous avons recensé pourtant environ quarante traductions de textes de Cendrars. Mais le livre a quand même été traduit en allemand, en anglais et en espagnol. La réponse de Cendrars le 19 mai 1956 trahit son épuisement, au printemps 1956, après les six année de combat que lui a coûté ce roman écrit entre les adaptations radiophoniques, les rééditions et recueils de textes dispersés qui « assurent la matérielle » ; on le voit partagé entre le désir de l’Italie et les obligations du « métier d’écrivain » auquel il ne parvient plus à s’arracher – en proie à une fatigue qui aboutit à l’attaque cérébrale de l’été 1956 :

Cher ami Tosi,

Merci de vos mots si gentils. Si Dieu le veut, nous viendrons cette année en Italie. En tout cas j’en ai grand envie, mais je ne fais plus de projets… Quand Raymone aura terminé la saison de Paris, nous partons à Lausanne ou nous avons une grande émission fin juin. Après, je ne sais pas. Je dois travailler. 8 volumes sont sortis depuis le début de l’année et Denoël doit en sortir encore quatre à la rentrée… Et je dois travailler. Mais j’ai promis à Raymone de la mener à Naples, ou je voudrais bien passer l’hiver, le dernier a été terrible…

On vous embrasse tous les deux

Blaise Cendrars

PS. Il m’arrive de donner votre adresse à des amis. Viennent-ils vous voir ou vous embêter ?…

Car les gentils Français sont bien ennuyeux à l’étranger, avant tout en Italie, où ils passent à côté. Montaigne, Rabelais, le Président de Brosses sauf Stendhal à Parme et Milan et Saint Benoît Labre à Rome.

Quelques billets factuels témoignant de leur proximité quasi familiale jalonnent encore les dernières années où Cendrars peut encore écrire quelques mots :

Le 4 avril 1957,

Mon cher Tosi,

J’ai écrit un mot à Malaparte. Son cas est tragique [24].

Nous serons à partir du 15 avril à Biot (A.M.) au Musée Fernand Léger.

Quelle joie de vous voir.

Bonnes amitiés à vous deux

Blaise

À l’annonce du décès de la mère de Guy Tosi, le 24 juin 1958 les condoléances sont tracées d’une écriture très maladroite ; quelques jours après une hémorragie se déclare, que suivra un accident cérébral à l’été 1958.

Cher ami Guy et chère Jeanne-Marie,

Suis de tout cœur avec vous. Suis très malade. Je sais qu’on s’occupe des traductions italiennes.

Merci de tout cœur

Blaise

Le 27 décembre 1958, les remerciements et l’annonce du dernier livre ne peuvent faire illusion. La douleur retenue se dit sobrement, en post-scriptum, sur un rythme agonique :

Chers amis,

Jean-François est venu hier nous apporter vos cadeaux de Noël et Raymone, qui adore les cadeaux s’amuse depuis avec les napperons et la boîte en citronnier fait sa joie.

J’espère que vous avez reçu Trop c’est trop avec

Ma main amie

Blaise

Cela va mal, cela va bien, c’est horrible.

2. À propos de Blaise : les échanges entre Guy Tosi et Henry Miller

Cendrars a été le premier écrivain français à consacrer un article dans la revue Orbes (été 1935, 2e série, n°4) à Henry Miller « Un écrivain américain nous est né HENRY MILLER, auteur de Tropic of Cancer » (The Obelisk Press, 238 rue Saint-Honoré, Paris 1934). « Livre royal, livre atroce, exactement le genre de livre que j’aime le plus », s’exclame-t-il alors. Très touché, Henry Miller, de son côté avait écrit sur Blaise Cendrars un essai qui paraît en 1936 dans une revue chinoise [25].

Si nous bénéficions de deux éditions françaises de la correspondance entre Blaise Cendrars et Henry Miller, sans compter les traductions : 1934-1979 – 45 ans d’amitié par Miriam Cendrars en 1995 [26] , puis Blaise Cendrars – Henry Miller 1934-1959 par Jay Bochner [27], les échanges entre Miller et Tosi qui presque toujours parlent de Cendrars restent à découvrir.

On l’a vu, Henry Miller vouait une véritable passion à Cendrars, bataillant avec ardeur pour que les livres de Cendrars puissent être édités aux États-Unis, ce qui était depuis longtemps le grand rêve de l’auteur de L’Or : conquérir le public américain ! Voici quelques extraits de sa correspondance avec Tosi, dont nous avons tenu à conserver la syntaxe, pour les lettres en français.

Cher Monsieur Tosi,

[…]

Quant à Cendrars – ce chapitre sur lui – oui, je serais content de le voir dans une revue, seulement, et encore une fois (et merde alors !), tout dépend de Girodias à qui j’ai donné le droit de distribuer toutes mes choses aux éditeurs. Mais j’espère qu’il n’offre pas de résistance. C’est lui aussi qui a les droits sur tous mes livres, y compris « The Wisdom of the Heart »*

Henry

Excusez l’écriture, la hâte et tout ça. Ma tête tourne avec la chaleur accablante – et la corvée (correspondance) qui reste à faire.

Bien à vous tous

HM [28]

*The Wisdom of the Heart (La Sagesse du cœur) 1941

À la suite de cette lettre, Henry Miller ajoutait, malgré son vertige devant les correspondances du jour, une longue note où on le voit prêt à diffuser les feuillets de la présentation Denoël en militant passionné de la cause cendrarsienne :

Si le chapitre paraîtra dans une revue ou quoi, j’aimerais beaucoup si l’éditeur aurait la gentillesse – pour mes amis Chinois – de signaler que cette éloge à un grand écrivain français, comme partout au monde, n’avait pu trouver un éditeur obligeant qu’en Chine – chez la revue T’ien Haia (Shanghai ou Hong Kong) où il était rédigé en anglais comme écrit. Et que c’était en 1936 ou 37 – au moins je crois – bien avant que j’aie lu tous les livres de Cendrars). Aujourd’hui, si seulement j’avais du temps et la tête et quoi (du génie peut-être) je pourrai ajouter bien plus que ça. Je répète et je ne puis que répéter assez souvent – pour moi Cendrars est un grand homme, grand écrivain, et un ami incomparable. Avec chaque phrase il me touche profondément. Ce n’est pas un être humain c’est un titan. Que le Dieu bénisse et protège !

(et de penser qu’ici aux E.U. en pleine guerre on l’a traité comme « un collaborateur » (sic !).)

Je viens d’achever la lecture de La Main coupée. Je vais lui écrire encore une fois. Et merci pour les que je viens de recevoir. Envoyez-moi s.v.p. une centaine de feuilles (pour les deux livres – L’Homme foudroyé et La Main coupée – que vous insérez dans les bouquins. C’est pour mes amis et éditeurs américains).

À l’automne de l’année suivante, Miller continue d’assurer la promotion des dernières publications :

Mon cher Guy Tosi,

Un petit mot pour vous dire que j’aurai le MS. (Préface) du livre de Mme Ross dans vos mains avant le 15 mai [29].

Je n’ai pas encore reçu les (6) derniers exemples [sic] de L’Homme foudroyé que j’ai demandé il y a bien des semaines. [dans la marge, au crayon, il est indiqué : envoyé une 2ème fois il y a quelques jours].

Voulez-vous faire encore une commission pour moi ? Envoyez une exemplaire, je vous en prie, à Mr Robert Finkelstein – 4875 n.Magnolia St. – Chicago (40) Illinois de « Blaise Cendrars » par J.H. Lévesque (Éd. de la Nouvelle Revue Critique – 17 rue de Sèvres, Paris) et mettez les frais sur mon compte, oui ?

Je plante des arbres, des arbres, des arbres maintenant – et lutte contre la brousse et le « poison oak ».

Pas de nouvelles de Monsieur Laleure. J’espère qu’il n’est pas facheux contre moi !

Bien cordialement

Henry Miller [30] .

Doc. 6 ‒ The Stranger : A Novel of the Big Sur (1942) traduit par François Villié, avec une préface d’Henry Miller, édité par Denoël en 1948.

Probablement informé par Guy Tosi des projets de Jean Voilier, qui s’apprête à publier sous le titre Blaise Cendrars l’essai d’Henry Miller dont nous avons parlé manifestement sans l’en avoir averti, ce dernier s’adresse à elle à plusieurs reprises pour soutenir son « obsession » cendrarsienne :

Dear Madame Voilier,

Cendrars writes me to my great surprise, that you are bringing on my chapter on him “dans un petit volume”. I look forward to seeing it eagerly.

I think I now have a title for this book about books, from which the Cendrars piece is taken – The Quick and the Dead [31].

New Directions (James Laughlin) will bring it out next spring, I understand.

Incidentally, I make reference to Cendrars a number of times in this book. He pops up like an obsession !

Cordial greetings !

And best to Monsieur Tosi too !

Henry Miller [32]

Dear Madame Voilier,

I learned just a day or two from Monsieur Tosi that you are putting out my chapter on Cendrars, together with – according to the newspaper – “un hommage” de sa part, which, if true, sound fascinating to me. If you had only let me know I would have sent you a better photo, of the same studio, than the one Cendrars gave you. (I got it much later, or I would have sent it to Cendrars originally).

However, the main purpose in writing you to-day is to tell you about the enclosed pages, which represent the last chapter of Volume one of The Quick and the Dead. They are meant for Cendrars, and I would have sent them to him direct except for the fact that the last message I had from him was that he had buckled down to work again – and I did not wish to disturb him. So I send them to you, trusting that one day when there is a let up, when you meet him for lunch or for an aperitif, you will hand them to him. The part I think he will be most interested in, is from page 29 on. In the opening pages of the book I mentioned his name, and as you see, I close with it. Proof that I am constantly thinking of him, constantly rendering him my homage. In these pages there are passages, once again, about “The Tailor Shop”, which I know Cendrars enjoys reading about.

I do not know whether this chapter is a good one but I do know I worked on it considerably ; there was so much material and I had to be so condensed that I am not sure if I carried it off successfully. The title, in English, of one of Nerval’s books – Dream and Life – has always stuck in my head. I mention it once, without quotes. But what I have been thinking all the time I have been working on this book about books is – “Books and Life”. And the last pages of the enclosed end on – Life. Another reason why I wanted Cendrars to read it.

I might, of course, have waited until this book came out, but more and more lately I live in the thought that none of us know when the end may come. Please anyway, be sure to tell him, when you do hand him the pages, that he is not to bother to give me his impressions of reactions – I merely want him to read them. It is a little souvenir of “little ole’Manhattan” which he, of all Frenchmen, can appreciate best.

…

Valentin, our little girl, was five yesterday. She had a wonderful party, despite the fact that it has been raining cats and dogs here for a whole week steady ! My wife Lepska sends you warm greetings, as do I.

Cordially yours

Henry Miller [33]

Dans une lettre de fin de l’année 1950 (que nous n’avons pas, mais à laquelle Miller faisait allusion dans sa lettre à Mme Voilier), Guy Tosi demandait à Henry Miller de lui donner des ouvrages que Denoël pourrait publier. Henry Miller s’est visiblement exécuté et réagit quelques mois plus tard, dans une lettre manuscrite envoyée de Big Sur datée du 1er mai 1951− plutôt juin en fait, si la lettre du 9 mai porteuse du refus date de 1951 :

Cher ami Guy Tosi,

Bien reçue, votre lettre du 9 mai à propos du refus de mes deux ouvrages. M. Laughlin mon éditeur, vous écrira à très bientôt, sans doute de vous demander de donner ces deux livres à Raymond Queneau chez Gallimard.

Je commence à croire que le grand public français ne s’intéresse qu’aux livres sensationnels de ma main [34]. Dommage ! En tout cas la guerre III détruira tout en peu de temps. Ceux qui survivront la catastrophe demanderont des auteurs (s’il y aura des livres !) bien différents que nous vivants.

Quant à l’article sur Cendrars, vous avez bien raison. Coupez tous les noms que vous voudrez. Je serai bien content d’avoir une pour moi-même.

« Ma main amie »

Henry Miller

PS – L’aquarelle viendra ! Faut pas se désespérer !

L’année suivante se confirme une certaine amertume à l’égard de la politique éditoriale des éditions Denoël :

Big Sur – 2/20/52

Cher ami Guy Tosi,

Merci pour l’envoi des livres et votre message Tropiques – Cendrars – mystère.

À propos des livres à faire – je vous ai donné 3 ou 4 chances, mais rien ne vous a plu. Que faire ? Il y aurait 5 ou 6 nouvelles traductions faites à Paris maintenant. Vous ‒ ou Madame Voilier – êtes difficile à plaire.

Je suis toujours ami, comme vous le savez

Bien à vous

Henry Miller

Tropic of Cancer publié en 1934 à Paris par Obelisk Press, traduit en français par Henri Fluchère, était sorti chez Denoël en 1945. Le livre, qui avait fait scandale, ne sera autorisé aux États-Unis qu’en 1964 et sa version française reste bloquée aux frontières. Henry Miller dans une lettre manuscrite à Guy Tosi datée du 6 juin 1952 semble résigné :

Cher ami,

Prière de m’expédier 6 exemplaires de Cendrars vous parle et 3 de Les Fainéants par Cossery.

Les Cancer étaient saisis par la douane américaine. On ne peut rien contre cela. Dommage !

Ce dernier de Cendrars est épatant. Tachez encore une fois de trouver un éditeur américain (ou anglais) pour cela.

Amitiés

Henry Miller

« Le dernier » de Cendrars, désigne les entretiens avec Manoll qui viennent d’être publiés en avril 1952 par Denoël sous le titre Blaise Cendrars vous parle… ; Henry Miller espère une traduction aux États-Unis, et revient à la charge dans une carte postale du 2 juillet 1952, pour assurer la promotion, plus optimiste pour les livres de son ami que pour les siens :

Cher ami,

Est-ce que vous pouvez m’envoyer un paquet de petites annonces (vient de paraître) du livre de Cendrars – Cendrars vous parle… – ?

Cette fois-ci, il me semble que nous devrions trouver un éditeur américain. Ce livre-ci est plein de dynamite, même pour les étrangers et ignorants.

Henry Miller

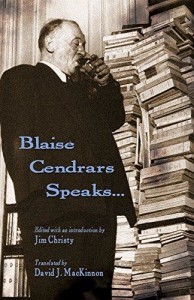

À ce jour, aucune traduction n’a encore été faite en Angleterre de ce livre d’entretiens. En revanche, The Paris Review en a publié des extraits dans le n°37 de la revue en 1966 et dans le livre « Writers at Work », édité par The Paris Review Publishers en 1967. Il faudra attendre 2016 pour voir une traduction intégrale chez Ekstasis Publishers au Canada sous la plume de David J. MacKinnon.

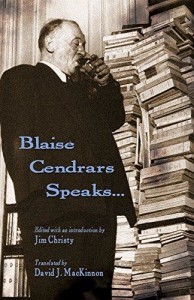

Doc. 7 ‒ Première traduction intégrale en anglais de Blaise Cendrars vous parle, chez Ekstasis Publishers au Canada, 2016.

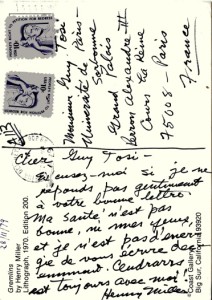

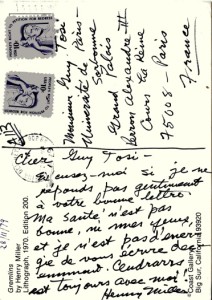

La relation posthume d’Henry Miller avec Cendrars ne s’achève qu’à son décès en Californie le 7 juin 1980. Le dossier de Guy Tosi se clôt sur la dernière carte postale reçue de lui le 28 novembre 1979 représentant un tableau d’Henry Miller et Cendrars reste au cœur de leur relation :

Cher Guy Tosi,

Excusez-moi si je ne réponds pas gentiment à votre bonne lettre. Ma santé n’est pas bonne, ni mes yeux, et je n’est pas d’énergie de vous écrire décemment. Cendrars est toujours avec moi !

Henry Miller

Doc. 8 ‒ Henry Miller à Guy Tosi, dernière carte postale (28 novembre 1979)…

Notes

[1] Ce livre de Lucien Rebatet, publié en 1942, auxquels s’ajoutent les textes de Céline – roman et pamphlets, explique la mise sous tutelle de la Maison Denoël, mais surtout le fait que la moitié des parts sociales de la maison appartiennent à un éditeur allemand, ce qui fait d’elle un « bien ennemi ». Les Éditions Denoël sont mises sous séquestre par l’administration des Domaines le 19 août 1944 et le 30 août Robert Denoël est officiellement suspendu de ses fonctions. Maximilien Vox est nommé administrateur provisoire en octobre 1944.

[2] Le lecteur aura reconnu Jacques-Henry Lévesque (voir dans ce numéro l’article de Marie-Paule Berranger sur les lettres de Blaise Cendrars à Jacques-Henry Lévesque).

[3] La correspondance avec Lévesque éclaire non seulement le travail de rassemblement des recueils et poèmes mais aussi leur chronologie, les circonstances de leur écriture et surtout le plan initialement prévu de certains recueils (Au cœur du monde, Feuilles de route) ; elle constitue une sorte de journal de bord de la préparation de l’édition des Poésies et montre le désaccord sur le titre du volume entre l’auteur et son éditeur.

[4] Voir Claude Leroy, présentation du recueil dans Œuvres romanesques précédées des Poésies complètes, sous la direction de Claude Leroy avec la collaboration de Marie-Paule Berranger, Myriam Boucharenc, Christine Le Quellec-Cottier, Jean-Carlo Flückiger, Michelle Touret, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2017, p. 1185-1188.

[5] La maîtresse de Denoël Jean Voilier, pseudonyme de Jeanne Loviton (1903-1996), assume les responsabilités directoriales lorsque Robert Denoël est « déposé » en attendant son procès à la Libération. À Raymone, le 6 décembre, Cendrars écrit avec affection : « Pauvre Denoël, tu sais, il a été très chic avec moi. Il venait de m’écrire il y a deux jours. Sa mort est bien suspecte. » Cet épisode toujours obscur a fait l’objet d’un ouvrage d’Anne Louise Staman, With the Stroke of a Pen, Thomas Dunne Books, St Martin Press, New York, 2002, traduit avec certaines suppressions sous le titre Assassinat d’un éditeur à la Libération. Robert Denoël (1902-1945), trad. Jean-François Delorme, Paris, E-dite, 2005.

[6] Voir plus loin les échanges Miller-Tosi.

[7] « Tribute to Blaise Cendrars » parut pour la première fois à Shangai en 1938 puis fut repris dans The Wisdom of the Heart, en 1941 et 1946. Jay Bochner a donné le détail de cette reprise de contact dans l’édition de la correspondance Blaise Cendrars-Henry Miller, p. 54, note 1, qui montre bien ce rôle de pivot que joue l’éditeur Guy Tosi entre les deux écrivains et donne à lire cet hommage dans sa version française en annexe (voir Blaise Cendrars-Henry Miller, 1934-1959. « Je travaille à pic pour descendre en profondeur », édition établie, établie, présentée et annotée par Jay Bochner, Genève, Zoé, 2013, p. 54 et p. 289-298).

[8] Cette partie de la lettre figure dans les notes de l’édition de Jay Bochner, op. cit. p. 54.

[9] Une carte postale d’Aix portant le cachet du 3 janvier 1948 annonce fièrement à Jacques-Henry Lévesque la nouvelle « J’ai remis aujourd’hui Bourlinguer à son éditeur. Un Ms de plus de 400 pages. Ouf ! » (éd. cit. p. 275).

[10] « Cher Monsieur et ami,/Je viens de passer deux heures à lire Bourlinguer, et pour gagner du temps, je le donne à la fabrication aujourd’hui même. Je le lirai plus attentivement sur épreuves. […] / Ce que j’en ai lu m’a presque toujours passionné et j’ai retrouvé derrière chaque mot, derrière chaque phrase, l’écho de votre voix. Vos dédicaces sont excellentes. […]/ Je fais établir votre contrat. Il vous sera envoyé dans quelques jours./ En hâte, mais très cordialement vôtre./Guy Tosi. »

[11] On trouvera des pièces de cette correspondance à fleurets mouchetés dans Claude Leroy et Jean-Carlo Flückiger (dir.), Le Boulingueur des deux rives, Armand Colin, 1995.

[12] Ces stratégies éditoriales de lancement on fait l’objet d’une communication au colloque Marketing et stratégies éditoriales organisé à l’Imec à Caen par Brigitte Diaz et Julie Anselmini les 26-27-28 avril 2018 (Marie-Paule Berranger, « Les stratégies éditoriales de Blaise Cendrars : “Parlez de mes livres” »).

[13] Transcription de la lettre de Blaise Cendrars à Guy Tosi du samedi 20 mars 1948 :

Mon cher ami Tosi,

Je reçois à l’instant votre lettre du 19.

Je ne vois pas très bien en quoi la présence physique de l’auteur peut faire monter la vente d’un livre de 50%, mais comme vous parlez d’une baisse éventuelle de 50% sur la vente, cela m’épouvante, ne tenant pas à vous faire le moindre tort. Si donc vous ne voyez pas d’autre moyen de publicité et de lancement, comme je ne suis pas entêté, je suis prêt à venir à Paris, mais à vous d’organiser la chose de façon que mon séjour à Paris ne dépasse pas 48 heures (trois jours au grand maximum) et que durant ce court laps de temps je satisfasse à tous vos désirs. Mais je vous supplie, réduisez les corvées au strict minimum ! […] inutile n’est-ce pas de me déranger si le livre n’est pas encore en vente. À vous à fixer la date – et de me donner le détail des corvées auxquelles vous allez m’astreindre.

Le service de presse ? – bon je le ferai.

Un cocktail ? – bon, j’y serai, mais je demande la permission d’y inviter les amis que je n’aurai pas le temps d’aller voir et avec qui je me brouillerais si je ne leur faisais signe lors de mon passage à Paris. Ce sont de vilains jaloux. […]

La radio ? – cela m’embête. Et vous pouvez faire quelque chose à la radio sans ma participation. Mais si vous croyez que cela est indispensable, on peut improviser quelque chose avec Paul Gilson qui est un ami personnel et que j’inviterai d’ici.

Mais ce qui me fait le plus rechigner, c’est une séance chez un libraire. Je vous prie de m’en dispenser. C’est toc et je n’ai jamais encore signé mes exemplaires en public et au public comme un chimpanzé qui saurait tenir une plume.

Ne m’en demandez pas plus s.v.p.

Envoyez-moi copie de l’article de Barjavel. Merci.

Et merci de la préface de John Dos Passos que vous m’annoncez. Je n’en ai pas gardé souvenir. C’est « L’Homère du Transsibérien », un chapitre de L’Orient Express de John Dos Passos qui compte et qu’il faudrait traduire et republier.

[…]

À bientôt donc et je me réjouis de rencontrer enfin Mme Voilier. Dites-le-lui.

Vôtre

Blaise Cendrars.

[14] Correspondance avec Jacques-Henry Lévesque, éd. cit. p. 566.

[15] Le château de Jeanne Loviton se trouve dans le Lot près de Figeac.

[16] Il s’agit de La Volga naît en Europe de Malaparte.

[17] Le peintre Orfeo Tamburi (1910-1994), ami de Curzio Malaparte, s’est installé à Paris en 1947. On connaît de lui plusieurs portraits de Cendrars.

[18] Il s’agit de l’essai de Louis Parrot complété de l’anthologie et de la bibliographie préparées par Jacques-Henry Lévesque dans la collection « Poètes d’aujourd’hui ».

[19] Cendrars avait préparé avec soin la republication des deux volumes de Dan Yack en un seul pour Les Éditions de La Tour, anciennement Nouvelles Éditions Françaises, qui avaient peu après fait faillite – elles appartenaient à Robert Denoël, via des prête-noms puisqu’il ne pouvait plus exercer avant que son procès n’ait lieu.

[20] Le Bourlingueur des deux rives, éd. cit., p. 300.

[21] Abréviation de télégramme en un temps où la télévision n’a pas encore de petit nom familier.

[22] Lettre du 26 mai 1955 adressée de Florence par Guy Tosi à Blaise Cendrars, rue Jean Dolent.

[23] Seuls des extraits ont été donnés dans Capo dei quattro venti traduction et choix de Claudio Savonuzzi, Milan, Il Saggiatore, « Biblioteca delle Silerche », 1962.

[24] Allusion probable à l’agonie de Malaparte, atteint d’un cancer, qui meurt le 8 juin 1957, après avoir obtenu son adhésion au Parti communiste et s’être peu de temps après converti au catholicisme en abjurant certains de ses écrits.

[25] Ce texte, après les échanges qu’on a vus plus haut entre Blaise et Guy Tosi, en 1948 sera enfin traduit chez Denoël ; Jean Voilier en publie une édition de luxe en 1951 : Blaise Cendrars, d’Henry Miller, sort sous une couverture illustrée d’une lithographie abstraite d’Orfeo Tamburi, assortie en frontispice d’un portrait de Cendrars par Albert Riéra ; la traduction est de François Villié.

[26] Blaise Cendrars, Henry Miller, Correspondance 1934-1979 : 45 ans d’amitié ; établie et présentée par Miriam Cendrars ; introd. de Frédéric Jacques Temple ; notes de Jay Bochner, Paris, Denoël, 1995.

[27] Blaise Cendrars, Henry Miller, Correspondance 1934 – 1959, « Je travaille à pic pour descendre en profondeur », texte établi, annoté et présenté par Jay Bochner, avec la collaboration de Christine Le Quellec Cottier ; traduction des lettres de Henry Miller par Miriam Cendrars, Genève, éditions Zoé, « Cendrars en toutes lettres », 2013.

[28] Lettre manuscrite en français à l’encre verte d’Henry Miller à Guy Tosi, datée du 7 août 1947, Big Sur, California.

[29] Lillian Bos Ross, The Stranger : A Novel of the Big Sur [1942], Denoël, 1948.

[30] Lettre manuscrite d’Henry Miller à Guy Tosi, datée de Big Sur, 4 novembre 1948.

[31] Mort ou vif. Nous ne connaissons aucun livre d’Henry Miller correspondant à ce titre, mais nous pensons qu’il s’agit du livre Les livres de ma vie qui sera publié par Gallimard en 1957.

[32] Lettre manuscrite du 15 novembre 1950, adressée à Madame Voilier.

[33] Lettre à Madame Voilier datée November 20 th, 1950, Big Sur, California.

Auteur

Maurice Poccachard, parallèlement à une vie professionnelle remplie de chiffres, a été un lecteur passionné et un collectionneur des œuvres de Blaise Cendrars. Trésorier et président de l’Association des études internationales Blaise Cendrars, il a régulièrement nourri les rubriques publications, manifestations, films, expositions, des revues et sites cendrarsiens et, grand voyageur lui-même, achevait, lors de sa disparition le 5 septembre 2018, un ouvrage richement documenté repérant les traductions de Blaise Cendrars partout dans le monde qui devrait paraître prochainement.

Copyright

Tous droits réservés.