Français

L’objectif de cet article n’est pas de faire un bilan de plusieurs décennies de littérature numérique, mais d’identifier certains défis qui se présentent à elle actuellement, ainsi que les tensions que ces défis recouvrent. Ce papier est tiré d’une keynote pour le colloque international ELO (Electronic Literature Organization) organisé à Montréal en août 2018. Le thème du colloque était le suivant : Attention à la marche ! Mind the gap ! Quels seraient les fossés à sauter ou les marches à franchir pour la littérature numérique ? Nous allons nous concentrer sur dix marches ou gaps, sans prétendre à l’exhaustivité. Il s’agit plus ici de poser des questions en montrant certaines tensions à l’œuvre, concernant le champ de la littérature numérique, puis l’expérience de lecture des œuvres et enfin la formation et la recherche.

English

The purpose of this article is not to give a state-of-the-art review of several decades of digital literature, but rather to identify some of the challenges which it is currently facing, as well as the – creative – tensions implied by these challenges. This paper is based on a keynote speech for the international ELO (Electronic Literature Organization) conference organized in Montreal in August 2018, of which the theme was “Mind the gap !”. What are the bridges which digital literature has yet to cross ? Which steps have yet to be taken? We are going to focus on these ten steps or gaps, without however making any claim to exhaustivity. We shall rather raise some questions and reveal some of the tensions entering into play in the field of digital literature, while at the same time considering the associated reading experience and the teaching and research aspects.

Texte intégral

Qu’est-ce que la littérature numérique ? Celle-ci existe depuis plus de six décennies et s’inscrit dans des filiations connues (écriture combinatoire et à contraintes, écriture fragmentaire, écriture visuelle et sonore…). Littérature numérique, électronique ou informatique, la terminologie n’est pas figée. En revanche, la critique s’entend généralement pour distinguer deux principales formes de littérature sur un support numérique : la littérature numérisée et la littérature numérique proprement dite (même si parfois la frontière peut être floue, et peut-être l’est-elle de plus en plus).

La littérature numérisée reprend le plus souvent des œuvres d’abord publiées sur papier dans des éditions numériques, que l’on appelle enrichies ou augmentées en ce qu’elles apportent des fonctionnalités (annoter, chercher, partager) ou des contenus multimédias (vidéos, iconographie…) permettant d’apprécier et de comprendre l’œuvre. La nature du texte lui-même n’a pourtant pas foncièrement changé : nous pouvons ou pourrions toujours l’imprimer sans altérer sa signification.

Dans la deuxième forme de littérature (la littérature numérique), pensée et conçue par et pour le numérique, le texte changerait profondément de nature si on l’imprimait. Qu’il s’agisse de fictions hypertextuelles, de poèmes animés, d’œuvres faisant appel à la génération automatique de texte ou encore de productions collaboratives en ligne, la création littéraire « nativement numérique [1] » est actuellement florissante. Pour les auteurs, il s’agit de concevoir et de réaliser des œuvres spécifiquement pour les supports numériques (ordinateur, tablette, smartphone), en s’efforçant d’en exploiter les caractéristiques : dimension multimédia ou multimodale, animation textuelle, technologie hypertexte, interactivité, mais aussi géolocalisation ou encore réalité virtuelle.

L’objectif de cet article n’est pas de faire un bilan de plusieurs décennies de littérature numérique, mais d’identifier certains défis qui se présentent à elle actuellement, ainsi que les tensions que ces défis recouvrent. Ce papier est tiré d’une keynote pour le colloque international ELO (Electronic Literature Organization) organisé à Montréal en août 2018 [2]. Le thème de ce colloque était le suivant : Attention à la marche ! Mind the gap ! Quels seraient les fossés à sauter ou les marches à franchir pour la littérature numérique ? Nous allons nous concentrer sur dix marches ou gaps, sans prétendre à l’exhaustivité. Il s’agit plus ici de poser des questions en montrant certaines tensions à l’œuvre, concernant le champ de la littérature numérique, puis l’expérience de lecture des œuvres et enfin la formation et la recherche.

1. Le champ de la littérature numérique

1.1. Gap n° 1

1.1.1. Création : de la conception d’interfaces à l’exploitation de plateformes existantes ?

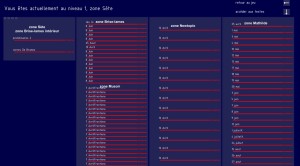

Leonardo Flores [3] propose une typologie de la littérature numérique avec trois générations d’auteurs et d’œuvres. Concernant les deux premières générations, il s’appuie sur K. Hayles [4]. La première génération, à partir des années 1950 et jusqu’en 1995, correspond aux « expérimentations d’avant le web qui s’appuient sur des supports électroniques et numériques » (je traduis, « pre-web experimentation with electronic and digital media »). La deuxième génération, à partir de 1995 et jusqu’à maintenant, donne naissance à « des œuvres innovantes créées avec des interfaces et des formes dédiées » (je traduis, « innovative works created with custom interfaces and forms »). Leonardo Flores distingue une troisième génération, à partir de 2005, qui utilise « des interfaces et plateformes existantes et touchant un large public » (je traduis, « established interfaces with massive user bases »).

Doc. 1 ‒ Présentation de Leonardo Flores à l’Université de Bergen en 2018.

Selon Leonardo Flores, même si les deuxième et troisième générations coexistent actuellement, on peut observer chez les auteurs de littérature numérique un mouvement de la deuxième vers la troisième génération. Une des difficultés pour les auteurs a parfois résidé dans les compétences informatiques à maîtriser pour créer des œuvres de littérature numérique. C’est ce que l’on pourrait appeler le « fossé technique » (« technical gap »). Ce fossé technique pourrait être considérablement réduit, voire disparaître, dans le passage de la deuxième à la troisième génération. Les plateformes de réseaux sociaux, notamment, présenteraient de ce point de vue un atout précieux pour tous les auteurs qui n’ont pas forcément de compétences techniques en programmation. Mais au-delà de la question des compétences, la motivation première peut être de jouer avec (et de détourner) des dispositifs comportant une dimension industrielle et idéologique forte, et ainsi de sensibiliser un large public aux enjeux socio-politiques de ces dispositifs.

Doc. 2 – Aleph Null 3.0, de Jim Andrews : un exemple de création de la seconde génération (“both a tool and a work of art” [5]).

Doc. 3 ‒ Troisième génération : les netprovs (improvisations sur internet) de Rob Wittig et Mark Marino, qui se déroulent sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter.

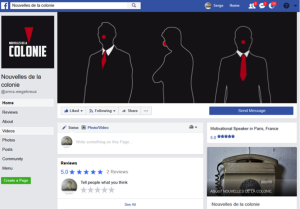

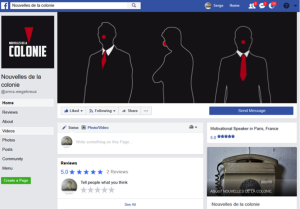

Doc. 4 ‒ Troisième génération : les Nouvelles de la colonie, création collaborative sur Facebook (depuis 2016).

1.1.2. Tension : complicité vs résistance vis-à-vis des plateformes

Mais une question se pose dès lors, formulée par David Ciccoricco [6] :

La littérature électronique doit-elle fonctionner sur le mode de la complicité, en se connectant à son public par le biais des mêmes moyens et supports auxquels il est déjà connecté ? […] Ou bien, la littérature électronique fonctionne-t-elle comme un art de la résistance […] ?

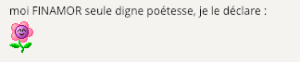

Lorsqu’on s’appuie sur une plateforme de réseau social (comme Facebook) ou de microblogging (comme Twitter) pour créer une œuvre de littérature numérique, propose-t-on uniquement une approche critique détournant ces dispositifs, ou ne court-on pas le risque d’être également complice de la logique commerciale et industrielle de ces plateformes ? Se pose également la question de la pérennité des créations qui sont fondées sur des plateformes propriétaires, et donc de la dépendance à ces plateformes.

1.2. Gap n° 2

1.2.1. Public : d’une audience confidentielle à une large audience ?

La question d’une nouvelle génération d’outils et d’œuvres conduit à la question souvent débattue de l’audience de la littérature numérique. Leonardo Flores parle, à propos des œuvres de la troisième génération, de la possibilité de toucher des « audiences massives » (je traduis, « works in spaces with massive audiences »).

Depuis plusieurs années déjà, de nombreuses démarches tentent de toucher un public plus large. Ainsi l’initiative Opening Up Digital Fiction Writing Competition, organisée notamment par l’Université de Bangor en Grande-Bretagne, « vise à récompenser des créations susceptibles de toucher un large public » (je traduis, « We aim to introduce more readers to digital fiction », « to discover […] digital fiction that appeals to mainstream audiences » [7]).

Doc. 5 ‒ Capture d’écran du site « Reading Digital Fiction ».

Cette volonté est également explicite dans tous les événements organisés autour de la littérature numérique pour enfants (« Children elit » ou « Kid elit »). Cette littérature est présente depuis plusieurs conférences et festivals ELO. Par exemple, dans le cadre de la conférence ELO organisée à Bergen en août 2015, une exposition avait été consacrée à la littérature numérique pour enfants dans la bibliothèque de la ville de Bergen. Une journée de conférences s’était tenue dans cette même bibliothèque, en corrélation avec l’exposition.

Doc. 6 ‒ The Kid Elit exhibition for ELO 2015 in Bergen [8].

1.2.2. Tension : large audience vs expérimentation

On peut toutefois se poser la question suivante : faut-il avant tout viser le grand public ? Ne serait-ce pas contradictoire avec le fait que la littérature numérique est avant tout une littérature expérimentale ? Dans un échange en ligne avec Joe Tabbi, Scott Rettberg parle ainsi d’« une pratique fondamentalement expérimentale, dans le sens scientifique d’une expérimentation » (je traduis, « a fundamentally experimental practice, in a scientific sense of experimentation ») [9]. Quel serait le coût d’une telle marche à franchir en termes de public, et est-ce seulement possible ?

1.3. Gap n°3

1.3.1. Traduction : d’une culture homogène globale à des spécificités culturelles ?

Nous avons évoqué une nouvelle génération de plateformes et d’outils industriels (gap numéro 1) permettant éventuellement de toucher un lectorat plus large (gap numéro 2). Ce passage pourrait entraîner une culture homogène globale fondée sur la technologie numérique. C’est la question évoquée notamment par Erika Fülöp :

Leonardo Flores souligne que la littérature électronique dépend davantage des développements technologiques (globaux) et des influences internationales que des traditions nationales ou régionales. Les technologies numériques représentent un changement de paradigme si radical, estime-t-il, qu’il faut considérer la littérature électronique comme un phénomène international, voire postnational [10].

Face à cette vision de la littérature numérique comme phénomène international et postnational, Erika Fülöp oppose une volonté de « contrer le stéréotype d’une culture homogène globale à l’ère numérique » (je traduis, « counter the stereotype of a homogenous global culture in the Digital Age »), en soulignant que la littérature qui se fait dans cet espace n’en garde pas moins les traces des cultures pré-digitales.

1.3.2. Tension sur le rôle de la traduction : domestication vs foreignization

Ce passage éventuel pose également la question de la traduction des créations de littérature numérique : le rôle du traducteur, par exemple en langue anglaise, est-il de gommer les différences culturelles pour que la production parle à un public anglophone, ou au contraire consiste-t-il à faire ressortir ce qui relèverait d’une forme de spécificité culturelle, mettant ainsi en évidence la diversité culturelle des productions de littérature numérique plus que leur dimension internationale ?

En théorie de la traduction, Schleiermacher [11] distingue deux manières de traduire : essayer d’amener le lecteur plus près du texte (et de la culture d’où celui-ci vient), en gardant donc un peu l’étrangeté, l’altérité culturelle du texte ; ou bien rapprocher le texte du lecteur, en lui proposant une traduction qu’il s’appropriera facilement parce que le texte traduit s’assimile à la culture du lecteur. Cette opposition, si elle peut sembler réductrice, met bien en évidence la question de la dimension culturelle de la traduction. C’est sur la distinction de Schleiermacher que s’appuie Lawrence Venuti [12] pour mettre en avant une tension entre « foreignization » et « domestication ». Comment cette tension s’exprime-t-elle dans la littérature numérique, dans l’espace numérique où selon certains on est partout « chez soi » ? Que voudraient dire les frontières linguistiques dans cet espace, si ce ne sont plus (également) des différences culturelles ?

Et comment cette diversité culturelle s’exprime-t-elle : uniquement par la dimension linguistique [13] ? On peut faire l’hypothèse que le fait que les créations de littérature numérique ne soient pas seulement fondées sur des mots, mais également sur des gestes et sur du mouvement (animations), renforce la prégnance des spécificités culturelles et l’importance de leur prise en compte [14].

1.4. Gap n°4

1.4.1. Champ littéraire : de la littérarité à l’expérience littéraire ?

Créer des œuvres accessibles et toucher un public plus large pourrait renforcer le passage vers une institutionnalisation et une inscription dans le champ littéraire, en mettant en exergue la littérarité de ces œuvres. Pourtant, ne faut-il pas considérer qu’il y aurait une « nouvelle qualité de littérarité » (je traduis) dans la littérature numérique, pour reprendre l’expression de Roberto Simanowski : « Is there a new quality of literariness in digital literature [15] ? ».

Mais quelle serait cette propriété qui rendrait littéraires certaines œuvres ? Réfléchissant sur la littérarité des œuvres de littérature numérique en rapport avec une littérarité déjà existante, Jörgen Schäfer met l’accent sur « la production d’une autre réalité » (je traduis, « the production of an alternative reality [16] »). Zuern parle d’« un usage figuré du langage » (je traduis, « the figurative as opposed to the literal deployment of language [17] »). Strehovec rappelle quant à lui le concept de « défamiliarisation [18] ».

Les formalistes, suivant Viktor Chklovski dans « L’art comme procédé » (1917), ont posé comme critère de littérarité la « défamiliarisation » ou « l’étrangeté » (ostranénie) : la littérature, ou l’art en général, renouvelle la sensibilité linguistique des lecteurs par des procédés qui dérangent les formes habituelles et automatiques de leur perception [19].

Mais si la littérarité pose la question de la figuration et de la défamiliarisation, on pourrait se demander, avec Simanowski, quelles seraient les stratégies équivalentes de la figuration et de la défamiliarisation dans les œuvres de littérature numérique.

Strehovec a certainement raison d’avancer que le concept de défamiliarisation dépasse le seul domaine de la linguistique et qu’il doit s’appliquer à la langue cyber sous toutes ses formes : matériaux visuels, sonores et caractéristiques propres aux médias numériques, tels que l’intermédialité, l’interactivité, l’animation et l’hyperlien. Une définition plus générale émerge donc du littéraire comme l’agencement des matériaux ou l’utilisation de caractéristiques d’une façon inhabituelle dans le but de favoriser une perception esthétique aux dépens d’une perception automatique [20].

Cette défamiliarisation, en outre, ne devrait pas toucher seulement la dimension linguistique, mais également les dimensions iconique et sonore. Une difficulté apparaît : comment identifier la défamiliarisation dans un système d’expression qui est trop récent et trop évolutif pour avoir établi du familier et du commun ?

Une question se pose dès lors : la littérarité d’une œuvre de littérature numérique serait-elle similaire à celle d’une œuvre imprimée (tout en reposant sur des moyens différents), ou bien constate-t-on une transformation de cette littérarité ? Joe Tabbi parle d’une nécessaire transformation de la littérarité avec les œuvres de littérature numérique :

Quoi qu’il advienne de la littérature électronique, elle n’est pas le seulement un nouveau champ de recherche. Il semble plutôt que nous soyons impliqués collectivement dans la transformation de la façon dont le travail littéraire est donné à jouer, présenté et représenté dans les différents médias [21].

Dans les œuvres de littérature numérique, nous assisterions ainsi plus à une métamorphose de la littérarité qu’à une incarnation d’une littérarité qui existerait déjà. Cela va aussi dans le sens d’une construction et d’une variation – notamment en fonction des supports – historiques de la littérarité.

Ceux qui avancent le manque de valeur littéraire des textes n’ont peut-être pas saisi ce qui fait la spécificité et la pertinence de la littérature numérique : une expérience littéraire interactive. Ils continuent à opposer littérature et informatique (ou numérique) et parlent de deux mondes qui ne peuvent pas communiquer. C’est pourtant la confrontation, l’interpénétration, avec toutes ses tensions, entre littérature et numérique qui construit la littérarité de la littérature numérique. Ou plutôt faudrait-il parler – de façon pragmatiste (v. Dewey [22]) – d’expérience littéraire plus que – de façon essentialiste – de littérarité.

1.4.2. Tension : légitimité dans le champ littéraire vs inscription en marge de ce champ

L’ELO définit la littérature numérique ainsi :

Qu’est-ce que la littérature électronique ? Le terme fait référence à des œuvres qui ont une forte dimension littéraire et qui tirent avantage des possibilités et des contextes de l’ordinateur, seul ou en réseau [23].

Mais doit-on continuer à parler de littérarité ? N’est-ce pas prendre le risque de continuer à être évalué selon des critères qui ne correspondent pas à la littérature numérique et à ses spécificités, et pour les auteurs continuer à être toujours incompris ? Faut-il chercher à combler le fossé institutionnel avec le champ littéraire ? Faut-il chercher une légitimité dans le champ littéraire ou tracer une (ou des) voie(s) en marge de ce champ ?

2. L’expérience de lecture

2.1. Gap n°5

2.1.1. Geste : de la lecture de textes à l’interprétation gestualisée ?

Sur quoi est fondée l’ « expérience littéraire » dont il a été question précédemment ? Les œuvres de littérature numérique proposent souvent – mais pas systématiquement – un mode de lecture faisant appel aux gestes, autrement dit une lecture gestualisée. Un texte numérique, s’il est un texte à lire, peut ainsi proposer une manipulation gestuelle. Cette dimension de la manipulation du texte, mais aussi des autres formes sémiotiques, ouvre un large champ de possibles pour les créations numériques interactives. Dans quelle mesure peut-on dire qu’il y a un gestural gap, un saut à franchir avec cette lecture gestualisée ? Et dans quelle mesure peut-on parler d’une gestualité spécifique au numérique ?

Dans le récit interactif Déprise [24], le geste contribue pleinement à la construction du sens. Le lecteur est confronté à des manipulations gestuelles reposant sur un écart entre ses attentes lorsqu’il manipule et l’affichage qu’il constate à l’écran. Il expérimente ainsi de façon interactive le sentiment de déprise du personnage. Ainsi, dans la troisième scène, le personnage tente d’interpréter un mot que sa femme lui a laissé : s’agit-il d’un mot d’amour ou d’un mot de rupture ? Cette double interprétation, l’interacteur peut l’expérimenter gestuellement : s’il déplace le curseur de sa souris d’un bord à l’autre de l’écran, l’ordre des phrases du texte s’inverse et le mot d’amour se transforme en mot de rupture (la musique, extraite de Carmen de Bizet, est alors également jouée à l’envers).

L’exemple ci-dessus pose la question du geste et plus largement de l’engagement du corps dans la littérature numérique. La manipulation gestuelle est certes inhérente aux supports techniques d’écriture et de lecture ; toutefois, le numérique entraîne un passage à la limite en introduisant la calculabilité au principe même de la manipulation [25]. De cela, la littérature numérique en est peut-être le meilleur révélateur. Lorsque le lecteur fait le geste de taper une lettre au clavier, que peut-il arriver ? Une autre lettre peut s’afficher à la place (v. la dernière scène de Déprise [26]), la lettre tapée peut quitter la zone de saisie et s’envoler, ou bien encore ce geste peut générer un son, lancer une requête dans un moteur de recherche, voire éteindre l’ordinateur (tous exemples existants)… À partir de ce geste très simple, des possibles sont bien ouverts qui excèdent l’anticipation inhérente au geste.

Le numérique rend possible la défamiliarisation de l’expérience gestuelle inhérente à la lecture et à l’écriture. La défamiliarisation est bien sûr le projet de beaucoup d’avant-gardes et d’approches littéraires (et plus généralement artistiques). Mais on pourrait avancer qu’il y a des spécificités dans le mode numérique de défamiliarisation. En littérature, la défamiliarisation concerne l’aspect linguistique. Dans la littérature numérique, nous l’avons dit, la défamiliarisation ne concerne pas seulement la dimension linguistique, mais également les dimensions iconique et sonore, ainsi que la dimension gestuelle. C’est sans doute avec la question du geste que la défamiliarisation peut être la plus explicite, dans la mesure où un répertoire de gestes commence à se stabiliser avec les supports numériques (PC et supports tactiles). Avec le numérique, le geste interactif est défamiliarisé grâce à l’opacité du calcul : le numérique introduit un écart entre les attentes de l’utilisateur fondées sur ses gestes et les possibles offerts. Dans la littérature numérique, la défamiliarisation est fondée sur le calcul. En ce sens, on pourrait parler d’une gestualité spécifique au numérique, notamment bien mise en évidence dans la littérature numérique. C’est ce rôle du calcul et du programme, ainsi que la question des interfaces et de l’apprentissage culturel de celles-ci, qu’il faut prendre en compte dans l’analyse des manipulations gestuelles si l’on souhaite en saisir les spécificités. Faire l’hypothèse d’une gestualité spécifique au numérique, c’est également poser la nécessité de sensibiliser et de former au rôle du geste dans la construction du sens d’une production numérique. Il est en effet important de réfléchir à la sémiotique et à la rhétorique propres à ces gestes de manipulation. Cette dimension pourrait être intégrée dans une formation à l’écriture numérique.

2.1.2. Tension : entre la contemplation de la révélation d’un sens et l’activité de son effectuation [27]

Ce que l’on peut alors constater, c’est une tension entre la contemplation de la révélation d’un sens et l’activité de son effectuation. Les créations de littérature numérique reposent en effet souvent sur des dispositifs dans lesquels le lecteur agit, compose, construit ; cette expérience, qui repose sur une activité gestuelle, est-elle compatible avec une expérience – si ce n’est une révélation – esthétique ? La tension créatrice est ici celle de l’ouverture au sens, où il faut être prêt, dans l’attente, disponible, et la fermeture du dispositif où il faut être affairé, mobilisé. Le dispositif doit nécessairement se dépasser vers une expérience esthétique, celle-ci ne pouvant être seulement un faire. Ce qui inciterait à faire l’hypothèse que la littérature numérique est vraiment un art, si elle permet de sortir de la fermeture du dispositif tout en révélant ses possibilités de manifestation du sens.

2.2. Gap n° 6

2.2.1. Récit : vers un effacement de la frontière entre réalité et fiction ?

Dans Littérature numérique : le récit interactif [28], j’ai défendu la thèse selon laquelle le support conditionne la narrativité. Ainsi, alors que les théories du récit (par exemple les formalistes russes comme Propp, les structuralistes comme Greimas, Bremond) affichent, pour la plupart, une universalité indépendante du support, la littérature numérique montre que le support conditionne la narrativité. Le terme « conditionne » signifie ici que le support est la condition de la narrativité mais aussi qu’il la contraint, sans pour autant induire une vision déterministe : le support numérique est travaillé par des tensions et autorise ainsi une multitude de jeux [29].

Parmi les contraintes et les possibles ouverts par le support numérique, assistons-nous depuis quelques années à une nouvelle façon de raconter ? Le gap par rapport à d’autres façons de raconter pourrait venir du couplage avec des bases de données [30] et des flux de données en temps réel.

Prenons l’exemple de Lucette, gare de Clichy [31] (création présentée par Françoise Chambefort sous forme de performance dans le cadre de ELO 2018 à Montréal). Il s’agit d’un récit reposant sur un flux de données en temps réel.

Lucette habite juste en face de la gare de Clichy-Levallois. De sa fenêtre, elle voit les voyageurs qui passent. Ces trains, avec leurs petits noms étranges et familiers, sont autant de personnages qui viennent rendre visite à Lucette. Il y a des moments pleins de vie et des moments de solitude.

Doc. 7 ‒ Lucette, Gare de Clichy, de Françoise Chambefort (2017).

Ce type de récit est une pure expérience du temps, le temps d’un autre, mais qui est en même temps fondé sur du temps réel. Cette œuvre narrative non interactive est en effet connectée en temps réel avec les données du réseau ferroviaire de la région parisienne (ligne L du transilien). Elle pose des questions très intéressantes sur l’hybridation entre réel et fiction. Dans quelle mesure le récit de fiction peut-il s’appuyer sur un flux de données en temps réel ? Est-ce que cela peut faire émerger une nouvelle forme de narration ?

Françoise Chambefort analyse ainsi le rapport entre faits réels et fiction :

Nous sommes à même de pointer les particularités narratives de ces objets médiatiques et technologiques qui utilisent les données comme moteur d’une mise en récit. Les données sont un matériau qui se prête particulièrement bien à la narration […]. Le choix des données contribue pleinement à la mise en récit. Faits réels et fiction entretiennent un rapport fonctionnel qui amène le spectateur à placer son attention tantôt sur l’un, tantôt sur l’autre dans un mouvement qui renforce selon nous le sens de l’œuvre. Enfin la notion de temps réel provoque une fusion entre la mise en intrigue et sa réception. Grâce à cette temporalité particulière, le réel donne à la fiction la force de sa contingence tandis que la fiction apporte au réel sa puissance émotive [32].

Au-delà de la question des flux de données en temps réel, ou encore de la réalité virtuelle, le gap dans la manière de raconter pourrait venir de l’intrusion du temps et de l’espace réels du lecteur dans la fiction [33]. Ainsi, certains récits, sous forme d’applications pour supports mobiles, reposent sur des notifications, où il s’agit de prendre en compte la temporalité réelle du lecteur. Dans Lifeline (2015), fiction interactive sur smartphone avec une dimension ludique forte, nous échangeons avec un personnage fictif et nous le conseillons dans sa quête (un astronaute perdu dans l’espace pour le premier épisode, une jeune magicienne dans le second). Le personnage nous raconte sa quête et de temps en temps se déconnecte pour accomplir une tâche, se reposer… Nous le retrouvons ensuite quelques minutes ou heures plus tard lorsqu’il nous parle à nouveau. Notre journée est donc rythmée par ces échanges qui, si nous les suivons à un rythme normal, se prolongeront pendant quelques jours.

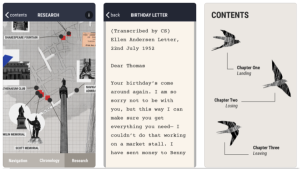

Concernant l’espace, il s’agit de récits numériques liés à des espaces physiques. On peut inclure dans cette catégorie les récits en ligne qui utilisent des outils cartographiques [34], jusqu’à ceux qui investissent l’espace urbain et sortent de l’espace de l’écran, notamment ceux qui reposent sur la géolocalisation [35] (locative narratives, ou encore ambient literature). Par exemple The Cartographer’s Confession [36], application pour téléphone portable qui raconte l’histoire de deux réfugiés juste après la seconde guerre mondiale, nécessite que le lecteur déambule dans les rues de Londres pour se dérouler. Ces fictions hypermédiatiques posent la question du rapport entre narrativité et spatialité [37], et notamment la question du rapport à l’espace physique couplé à des bases de données.

Doc. 8 ‒ The Cartographer’s Confession, de James Attlee (2017).

Le gap consiste ici à introduire davantage de la réalité du lecteur dans la fiction. L’intrusion du temps et de l’espace réels du lecteur dans la fiction semble différente des métalepses littéraires et cinématographiques auxquelles nous sommes habitués ; le « franchissement de seuil » (Genette) n’est pas de même nature.

2.2.2. Tension : narration vs jeu dramatique

Est-ce que la littérature numérique ne contribue pas de la sorte à l’effacement de la frontière entre fiction et réalité ? La différence entre narration et jeu dramatique [38] pourrait être mobilisée : si quelqu’un me raconte une histoire (narration), il y a bien une frontière entre réalité et fiction (ce qui n’empêche pas une forme d’immersion) ; si je fais les actions à la place du personnage, comme si j’étais le personnage (jeu dramatique), alors peut-être que cette frontière s’estompe. Dans les récits numériques reposant sur l’intrusion du temps et de l’espace réels du lecteur dans la fiction, la narration peut parfois sembler s’effacer au profit du jeu dramatique ; le lecteur joue le rôle d’un personnage.

Selon Françoise Lavocat, le pouvoir de la fiction repose sur le « désir empêché de venir en aide aux personnages, de pénétrer dans leur monde [39] ». Ce qui entraîne une forme d’empathie, plus que d’identification. L’empathie ainsi définie, loin de conduire à un effacement de la frontière entre la réalité et la fiction, renforcerait celle-ci. L’empathie serait du côté de la narration, l’identification du côté du jeu dramatique. Quelle est la projection dans le monde de la vie du lecteur ? Celle-ci n’est sans doute pas la même dans les dispositifs qui reposent sur l’identification du lecteur/interacteur/joueur. Dans ces dispositifs, le lecteur est très centré sur lui-même, ce qui peut favoriser l’introspection. Mais le décentrement que procure l’empathie, le plaisir de ne pas être soi-même, est sans doute moins fort.

Doit-on faire l’hypothèse d’un effacement de la frontière entre réalité et fiction dans les créations de littérature numérique qui s’appuient sur le temps et l’espace réels du lecteur, ou bien plutôt d’un nouvel agencement [40] entre réalité et fiction, ainsi qu’entre identification et empathie ?

2.3. Gap n° 7

2.3.1. Le sujet numérique : d’une identité narrative à une identité poétique ? [41]

Comme l’a montré Paul Ricœur, notre identité personnelle se construit au fil de nos lectures, et le genre narratif peut constituer une grille d’intelligibilité de notre propre existence [42]. Au cœur de ce lien entre relation au texte et relation à soi réside l’idée, posée par Alberto Manguel dans sa lecture de Saint-Augustin [43], que le monde est un livre que l’on est censé lire – ou, comme l’avance Clifford Geertz, que le texte est un paradigme d’interprétation de la texture de l’action humaine [44]. Mais dans ce nœud entre la littérature et la vie, qui ferait de la première le miroir ou le laboratoire de la seconde, il semble que tous les genres, tous les types de textes ne soient pas égaux. Ce que semblent suggérer des œuvres fondatrices de la modernité comme Don Quichotte, ou bien plus tard Madame Bovary, c’est que le genre narratif, jusqu’au grotesque et au drame, ait constitué le paradigme central d’interprétation de l’action, de la temporalité de la vie, de la relation à l’altérité.

Le récit en effet, et peut-être en particulier le roman, est un modèle qui nous aide à nous comprendre nous-mêmes, et à penser notre propre évolution dans le temps sous le signe d’une intrigue. Un tel modèle narratif du soi suppose en creux une certaine représentation de la vie, comme une grande progression linéaire, jalonnée d’étapes et de péripéties qui pourraient se découper en chapitres, incarnée dans des personnages (le héros qui serait le soi, les adjuvants et les opposants qui seraient les autres), et pouvant se lire comme une histoire unitaire. Or, les formes d’écriture et de lecture favorisées par le milieu numérique pourraient bien faire vaciller ce modèle.

D’abord, parce que les formes littéraires qu’ouvre le web, ainsi que les pratiques de lecture qu’il éveille, offrent des alternatives à la linéarité du récit romanesque. Lire sur le web devient une activité fragmentaire, courte, nomade, naviguant d’hyperlien en hyperlien selon l’ordre de son choix ; tandis que la création littéraire numérique expérimente des textes qui bifurquent, multimédia, interactifs, où l’unité n’est jamais donnée mais toujours à construire et à questionner [45].

Simultanément, les outils d’expression de notre identité en milieu numérique semblent favoriser à leur tour, non la mise en avant d’une trajectoire unitaire, mais la récollection d’instants et de fragments. Les manières de figurer notre vie sur les réseaux sociaux, par exemple, échappent à la linéarité du curriculum vitae pour se livrer sous forme de billets (« statuts » Facebook) soulignant la multiplicité du soi sous ses visages variés et ses moments mémorables. Le sujet s’actualise à chaque fois par et dans l’instant qu’il est en train de vivre : mosaïque de photos, recueil de haïkus, où « je » devient la somme bigarrée de ses instantanés.

Ces deux phénomènes, transformation de la lecture et transformation de l’expression de soi, seraient-ils liés ? Participent-ils l’un et l’autre d’un même devenir, où les mutations de la vie et les mutations du texte se rejoignent, battant en brèche la concordance du récit au profit d’un recueil d’instants ? Assiste-t-on à une nouvelle manière de se lire soi-même, provoquée ou reflétée par nos manières de lire les textes – et en quel sens irait cette relation de causalité ?

Une hypothèse, formulée par Ariane Mayer [46], serait d’interpréter cette nouvelle position de l’identité lectrice sous le signe du poème. Un modèle poétique du soi coexisterait avec le modèle narratif à l’école duquel il s’est longtemps compris – où le sujet se lirait moins comme une histoire, que comme un regard qui émerge d’une pluralité d’espaces sensoriels, de moments, d’impressions fugaces, rassemblés après-coup en recueil. Il se dirait moins comme une progression temporelle, que comme l’espace d’un paysage, dont les sons, images et pensées se répondent accidentellement pour dessiner une ambiance.

2.3.2. Tension : une appétence toujours plus grande pour les récits [47] vs un devenir poétique de l’identité

Est-ce que les plateformes des réseaux socionumériques (v. gap n° 1), notamment, ne renforcent pas ce passage vers une identité poétique ? Dans quelle mesure les œuvres de littérature numérique permettent-elles tout particulièrement de montrer/penser ce passage ?

Fabrique de soi en ligne et littérature numérique participent-elles d’un même devenir poétique de l’identité ? Ou au contraire – et peut-être pour cette raison même -, le sujet contemporain a-t-il plus que jamais besoin d’histoires ?

3. Formation et recherche

3.1. Gap n° 8

3.1.1. Formation : de la littératie à la littératie numérique ?

Du point de vue pédagogique, la littératie numérique représente-t-elle un fossé à franchir par rapport à la littératie ? Faut-il former de la même façon ? Quels types de connaissances et de compétences sont à développer ? Et quel peut être le rôle de la littérature numérique dans cette littératie numérique ?

La notion de littératie est entendue selon de multiples acceptions [48]. Tout d’abord, comme le rappellent Béatrice Fraenkel et Aïssatou Mbodj [49], « le terme anglais literacy appartient au langage commun en langue anglaise, il désigne la capacité à lire et à écrire ». Ce terme vient du latin « litteratus » et selon l’étude du médiéviste Herbert Grundmann, sa sémantique se construit en relation à son antonyme « illiteratus », terme qui désigne avant le XIIe siècle « celui qui ne sait ni lire ni écrire » et qui par la suite acquiert la connotation supplémentaire de la non maîtrise du latin. Les auteurs soulignent ainsi l’ambiguïté originelle du terme de littératie qui oscille entre une compétence qui relève d’une maîtrise technique du lire/écrire et une composante culturelle.

Les auteurs pointent en outre que les deux grands courants d’études sur la littératie reflètent cette ambiguïté du terme. Le premier, le modèle dit « autonome », issu des travaux de Jack Goody, considère que l’écriture en tant que « technologie de l’intellect ouvre des possibles pour l’organisation sociale et les processus cognitifs [50] », indépendamment des pratiques effectives et des contextes où elles se déploient. Ces possibles peuvent selon les contextes n’être que partiellement exploités, ce qu’il qualifie de « littératie restreinte ». Le second, le modèle dit « idéologique » proposé par Bryan Street, pose que les pratiques scripturales sont toujours situées et qu’il n’est pas possible de leur attribuer des effets a priori.

3.1.2. Tension : apprentissage théorique / apprentissage par la pratique (code)

Le premier courant, dans la lignée de la thèse de la « raison graphique » de Jack Goody, requiert une approche qui envisage la littératie numérique comme relevant d’une connaissance et d’une compréhension des spécificités de la technologie de l’intellect qu’est l’écriture, indissociablement technique et culturelle. Une telle approche – que nous privilégions – pose la question du niveau de compréhension de la technologie numérique : peut-elle rester théorique ou bien doit-elle passer par une pratique, une écriture des outils de lecture et d’écriture, autrement dit un apprentissage du code ? Cette question est actuellement largement débattue [51]. Pour notre part, il nous semble qu’une pratique de la programmation peut contribuer à une littératie au sens où nous l’entendons. L’apprentissage du code est un moyen d’expérimenter la relation agissante du milieu numérique, de prendre conscience de nos possibilités de choisir parmi un ensemble de possibles techniques, de contribuer à la conception de nos outils d’écriture et de lecture quotidiens, voire d’en modifier ou d’en créer. Il ne s’agit pas de faire de tout un chacun un ingénieur en informatique mais bien plutôt un acteur du milieu numérique.

Ainsi, selon Stéphane Crozat, « l’apprentissage de la littératie numérique relève d’un couplage entre apprentissage technique et apprentissage culturel d’une part et apprentissage théorique et apprentissage pratique d’autre part [52] ».

|

Théorique |

Pratique |

| Technique |

Informatique théorique (algorithmique, modélisation…) |

Programmation (développement, administration…) |

| Culturel |

SH de la technique (histoire, philosophie, anthropologie…) |

Usages des outils (bonnes pratiques, détournement…) |

Doc. 9 ‒ Composantes techno-logiques d’un apprentissage de la littératie numérique, par Stéphane Crozat (2018).

En quoi la littérature numérique permet-elle de franchir ce gap vers une littératie numérique ? Nombre de créations sensibilisent au fait qu’un texte numérique consiste en deux types de textes [53] :

‒ un texte codé, forme d’enregistrement, qui va être interprété (par exemple un texte sur le web sera souvent codé en langage HTML) ;

‒ un texte affiché à l’écran, forme de restitution.

Contrairement au support papier sur lequel forme d’enregistrement et forme de restitution sont identiques (le texte imprimé), sur un support numérique elles sont distinctes. Via la médiation du calcul, à une même forme d’enregistrement peuvent correspondre plusieurs formes de restitution. C’est ce jeu dynamique entre forme d’enregistrement et formes de restitution qui est exploité par certains auteurs.

C’est le cas dans le poème en ligne de Julien d’Abrigeon intitulé Proposition de voyage temporel dans l’infinité d’un instant [54] : « La raison d’être de ce poème est, quoi qu’il arrive, d’être le plus contemporain des poèmes. Puis de disparaître. » En activant l’œuvre, le lecteur déclenche un poème animé constitué par la date et l’heure présentes qui apparaissent, dans des polices différentes, dans l’espace de la page-écran. À la fin, le texte reste figé pendant quelques secondes avant d’être à nouveau généré automatiquement, en prenant en compte la nouvelle heure. Le texte de ce poème est un texte non seulement animé, mais qui n’a aucune pérennité. Le texte du poème, calculé, ne sera jamais le même car la date et l’heure de consultation seront toujours différentes.

Derrière ce jeu entre texte-code et texte-à-lire, la littérature numérique permet de pointer la dissimulation structurelle propre à tout programme informatique. Le lecteur ne sait pas ce que le programme est en train de faire, de calculer. Le lien hypertexte sur lequel je viens de cliquer est-il statique (si je clique dix fois sur le même lien, obtiendrai-je à chaque fois le même fragment textuel) ? Ou bien est-il dynamique (conduisant vers un fragment tiré aléatoirement, ou bien vers tel ou tel texte en fonction de telle ou telle condition, par exemple selon les textes déjà parcourus par le lecteur) ? Il y a là une opacité induite, due à cette machine logique qu’est tout programme informatique, sur laquelle s’appuient certains auteurs.

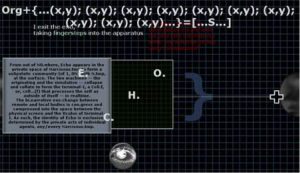

Talan Memmott, dans Lexia to Perplexia [55], explore les relations entre une conscience humaine et un réseau informatique. Dans cette exploration, il joue du rapport entre texte du programme (dont des bribes sont données à lire) et texte narratif. Le texte du programme créolise progressivement le texte narratif, illustrant par là-même l’idée que le code fait partie du texte de l’œuvre.

Doc. 10 ‒ Lexia to Perplexia, de Talan Memmott (2000).

Concernant la question du code, certains auteurs ont pu concevoir des poèmes numériques pouvant être lus et interprétés par un lecteur mais également exécutés par un ordinateur (c’est le cas par exemple de Jean-Pierre Balpe). De tels poèmes jouent sur la frontière entre écrit destiné à être lu et écrit destiné à être calculé et mettent l’accent sur le calcul en tant que processus matériel. Alan Sondheim, auteur de littérature numérique, a inventé le terme de codework pour désigner ce type de créations, qui se présente comme un mixte de langage de programmation et de langage ordinaire. Le terme de codework est d’ailleurs plus large, désignant également les créations qui se présentent comme des lignes de code mais ne sont pas destinées à être calculées. Voici un exemple tiré de Days of JavaMoon de Duc Thuan [56] :

//Feeling.

if(ashamed++ == losing self-esteem.S_____ wasn’t on diet) [re]solution =

would stop eating lunch next time;

//Result.

after all = S_____ couldn’t resist to eat when see[sniff]ing food

(“ate();”, felt defeated & self-disgusted x 1000);

}

Par ailleurs, le passage de la création d’outils dédiés à l’utilisation de plateformes de réseaux socio-numériques (v. gap n° 1) nous incite sans doute à penser différemment le numérique. Ce déplacement consiste à ne pas penser le numérique seulement comme un moyen, mais comme un milieu, c’est-à-dire ce qui est à la fois autour de nous mais aussi entre nous [57], ce selon quoi nous agissons et que nous transformons dans une relation de co-constitution permanente. Selon ce point de vue, l’individu est dans un environnement, alors que le milieu est ce par quoi il se constitue. Il s’agit de penser le numérique comme notre nouveau milieu d’écriture et de lecture.

La littérature numérique a ainsi un rôle à jouer pour nous aider à comprendre notre milieu numérique et à agir dans celui-ci de manière éclairée. La littérature numérique peut rendre notre milieu numérique visible : elle nous aide à lutter contre les mythes de la transparence et de l’immatérialité. Au-delà d’une culture littéraire, la littérature numérique contribue à construire une littératie et une culture numériques.

3.2. Gap n° 9

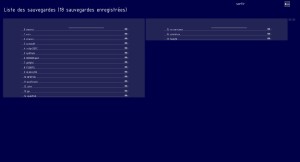

3.2.1 Préservation : d’une mémoire stockée à une mémoire réinventée ?

La question la formation à la littérature numérique – mais aussi de la recherche sur la littérature numérique – pose la question de la préservation des œuvres (la préservation des œuvres de littérature numérique constituant également en soi un objet de recherche). Il semble incontournable de tenter de préserver toutes les œuvres, mais aussi de construire des anthologies. Concernant les anthologies, on peut notamment mettre en avant trois initiatives : celle du laboratoire NT2 [58], celle de ELMCIP [59] et celle de ELO [60]. L’organisation ELO est également à l’origine du projet CELL [61], qui contribue au développement d’un système centralisé de taxonomies pour toutes les bases de données de littérature numérique.

Beaucoup de projets d’archivage et de préservation des œuvres sont menés depuis de nombreuses années. À titre d’exemple, le travail de Dene Grigar et de son laboratoire Electronic Literature Lab [62] à Washington State University est de ce point de vue remarquable.

Doc. 11 ‒ Le laboratoire de littérature électronique dirigé par Dene Grigar à Washington State University.

La question de l’archivage et de la préservation des données numériques apparaît en effet comme particulièrement cruciale dans le domaine de la création artistique et littéraire numérique. La préservation des œuvres pose un véritable problème à la fois théorique et pratique. Une création numérique n’est pas un objet, mais elle n’est pas non plus, le plus souvent, un simple événement borné dans le temps telle que peut l’être une performance ou une installation numérique. En fait, elle participe des deux aspects à la fois : objet transmissible, mais également fondamentalement processus qui ne peut exister que dans une actualisation [63].

Que doit-on conserver dans de telles œuvres ? Se contenter de conserver le fichier original semble insuffisant pour la préserver, a fortiori si elle est générative ou interactive (le fichier informatique n’est pas l’œuvre dans la mesure où ce n’est pas ce qui est perçu par le lecteur). Sans compter que parfois, les œuvres en ligne présentent une dimension contributive : elles s’enrichissent des apports des internautes et évoluent continuellement…

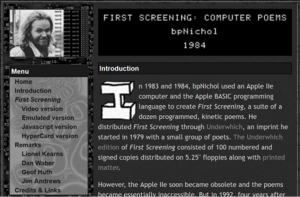

Dans « Preservation of digital literature : from stored memory to reinvented memory » est mentionnée l’initiative sur le Web [64] du poète canadien Jim Andrews pour préserver l’œuvre de poésie numérique First Screening de bpNichol (1984). Cette initiative est intéressante en ce qu’elle combine plusieurs stratégies. Ainsi Jim Andrews propose :

‒ le programme informatique original codé avec Hypercard,

‒ l’émulateur de la machine originale qui permet de rejouer le programme aujourd’hui (émulation),

‒ une réécriture du programme (en JavaScript) pour pouvoir le jouer sur les machines actuelles sans émulateur (migration),

‒ une reconstitution du rendu visuel de l’époque sous forme de vidéo QuickTime (simulation de l’événement).

En mettant à disposition ces approches complémentaires, Jim Andrews affirme que : « le destin des écrits numériques ressorte généralement de la responsabilité des auteurs numériques eux-mêmes » (je traduis : « the destiny of digital writing usually remains the responsibility of the digital writers themselves. »). Ce serait ainsi aux auteurs eux-mêmes de mettre en œuvre les stratégies de préservation de leurs œuvres.

Doc. 12 ‒ Préservation du poème « First Screening » de bpNichol, par Jim Andrews.

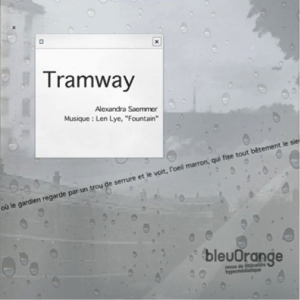

Ce qui est dès lors intéressant, c’est d’observer le nombre d’auteurs qui reprennent quelques années plus tard leurs créations en ligne pour en proposer une recréation, une réinvention, ou pour les repenser en prenant en compte l’instabilité du dispositif. C’est par exemple le cas d’Alexandra Saemmer pour Tramway [65]. Cette pièce, dont la première version date de 2000, fut repensée par son auteur en 2009, prenant en compte et poétisant l’évolution des formats et des systèmes :

Dans la première version de « Tramway », il y avait déjà l’idée d’une lecture combinatoire des fragments, les textes étaient déjà écrits, mais l’instabilité du dispositif n’était pour moi qu’un éventuel défaut de conception ou un bug ; j’étais loin de pouvoir la « poétiser » [66].

Tramway repose sur un épisode douloureux de la vie de l’auteur, la mort de son père. Face au corps de l’être aimé et désormais sans vie, impossible de faire ce dernier geste, fermer les paupières. Ce geste qui n’a pas pu être fait rend encore plus difficile le travail de deuil. L’auteur écrit :

Dès les premiers clics dans Tramway apparaît une ligne textuelle défilante. Elle contient le récit d’un traumatisme. Sur la plupart des ordinateurs standard, il est actuellement possible de déchiffrer le texte. Grâce à l’évolution de la vitesse de calcul des ordinateurs, ce mouvement de défilement, dans peu de temps passera cependant si vite que le texte deviendra illisible. L’instabilité du dispositif est ici mobilisée au profit d’une scène qui sera travaillée par le temps jusqu’à sa décomposition complète – définition d’un deuil qui mènera lentement vers l’oubli, et dont le lecteur ne pourra trouver dans quelque temps plus qu’une trace illisible dans Tramway [67].

Doc. 13 ‒ Tramway, d’Alexandra Saemmer (2000).

Alexandra Saemmer exprime bien ici à quel point Tramway repose sur la labilité du dispositif informatique et dans quelle mesure cette labilité fait partie du projet artistique. Certains auteurs considèrent ainsi que leurs œuvres – notamment les œuvres en ligne – ne sont pas destinées à perdurer, mais qu’elles portent en elles leur propre disparition.

Face à l’obsolescence matérielle et logicielle, certains auteurs estiment ainsi qu’on ne peut pas lutter contre la « tendance technique [68] » du médium : le meilleur parti serait de laisser faire le temps, voire de poétiser cette obsolescence dans une « esthétique de l’éphémère » (Saemmer). Toutefois, la majorité des auteurs ne revendiquent pas cette esthétique de la déréliction ou de la disparition.

3.2.2. Tension : archiver la création originale vs la laisser disparaître/ la préserver en réinventant continuellement

Une question se pose donc : face à l’obsolescence matérielle et logicielle, doit-on tenter à tout prix de préserver ces œuvres ou bien mettre en avant une « esthétique de l’éphémère » (Saemmer) ? Cette logique de l’éphémère nous incite-t-elle à passer d’un modèle de la mémoire stockée à un modèle de la mémoire sans cesse réinventée ?

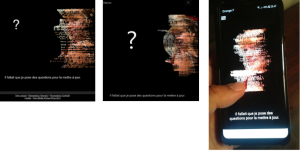

Pour prendre l’exemple de l’une de mes créations, le récit Déprise [69] développé initialement en Flash en 2010 a été en 2018 recréé/réinventé en JavaScript pour le web, mais aussi sous forme d’application pour téléphones portables et tablettes [70].

Doc. 14 ‒ Trois versions différentes de Déprise (2010-2017-2018).

Sans doute y a-t-il trois options concernant la pérennité d’une œuvre de littérature numérique, selon le type de création et l’esthétique de l’auteur : archiver l’œuvre et tous les documents du cycle de vie de l’œuvre (les documents de conception, les sources, la totalité des versions…), laisser celle-ci disparaître, ou la réinventer continuellement. Les trois démarches semblent légitimes (et parfois combinables).

En matière de préservation, et contrairement à ce qu’on avait pu imaginer, le numérique est sans doute le support le plus fragile et le plus complexe dans l’histoire de l’humanité. La valeur ajoutée du numérique n’est donc pas là où l’on croit. Si le numérique n’est pas un support de préservation, en revanche il nous fait basculer dans un autre univers qui est un univers de la mémoire réinventée et non conservée [71]. D’un point de vue anthropologique, ce modèle de la mémoire semble plus riche et plus véridique que le modèle de l’imprimé qui est une mémoire de la conservation, du stockage (le livre que l’on range sur une étagère comme le souvenir que l’on rangerait dans une case du cerveau). Les sciences cognitives nous apprennent d’ailleurs que la mémoire ne fonctionne pas sur le modèle du stockage.

De ce point de vue, la littérature numérique peut être considérée comme un bon laboratoire pour penser la préservation numérique : elle permet notamment de se poser les bonnes questions et met en exergue le numérique comme passage d’un modèle de la mémoire stockée à un modèle de la mémoire réinventée [72].

3.3. Gap n° 10

3.3.1. Recherche : d’une épistémologie de la mesure à une épistémologie de la donnée ?

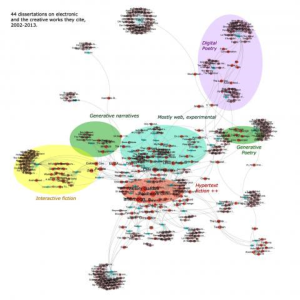

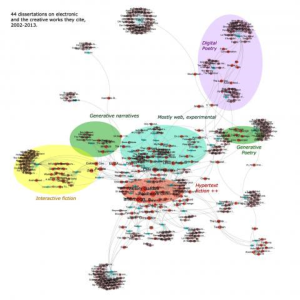

Certains chercheurs dans notre domaine, sensibilisés aux Digital Humanities, s’appuient pour leur recherche sur de très grands corpus ou des bases de données importantes. Ainsi Jill Walker Rettberg [73] a-t-elle analysé les œuvres citées dans quarante-quatre thèses sur la littérature numérique, et a notamment produit une visualisation cartographique stimulante de ces références avec le logiciel Gephi [74].

Doc. 15 ‒ Représentation cartographique avec le logiciel Gephi, par Jill Walker Rettberg.

Le déploiement des technologies numériques s’accompagne en effet de nouvelles modalités d’organisation et de production des connaissances. Il ne s’agit pas seulement de disposer de plus grandes capacités de calcul ou de production de données. Il s’agit également de donner à lire et à voir ces données, de les rendre intelligibles, et potentiellement d’en faire varier les représentations pour produire de nouvelles connaissances. Le milieu numérique repose donc la question de la visualisation comme outil de production et de circulation des savoirs.

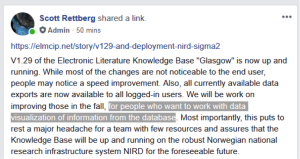

Doc. 16 – Message de Scott Rettberg sur Facebook (2018).

3.3.2. Tension : outils de représentation très sophistiqués / régime critique d’interprétation

Dans le passage que nous vivons actuellement d’une épistémologie de la mesure à une épistémologie de la donnée [75], on peut parfois avoir l’impression qu’un régime du faire s’est instauré avant le régime du comprendre. Il peut sembler que la sophistication des outils, notamment de visualisation, n’a pas encore permis de mettre en place un nouveau régime critique d’interprétation de ces outils. Ces dispositifs instrumentaux numériques reposent en effet « sur des programmes d’écriture qui sous-tendent une implémentation méthodologique et une inscription paradigmatique et déterminent finalement des postures épistémologiques singulières [76] », sans que les concepteurs de ces dispositifs ni les chercheurs qui les utilisent n’en aient toujours conscience. Ces dispositifs détiennent un pouvoir normatif sur les pratiques de recherche mais aussi sur les conceptions de la connaissance scientifique.

En quoi la littérature numérique peut-elle nous aider dans ce passage d’une épistémologie de la mesure à une épistémologie de la donnée ? Les œuvres de littérature numérique sont souvent attrayantes visuellement par leurs interfaces. Mais l’enjeu reste l’interprétation de ces œuvres. On peut ainsi établir un parallèle avec les outils de visualisation, notamment cartographiques. Ces outils sont très attrayants visuellement, mais il faut construire un nouveau régime critique du savoir. La pratique et l’analyse des œuvres de littérature numérique, qui nous permettent de comprendre et d’interpréter ce qui est encapsulé dans un dispositif numérique, pourraient nous aider à construire ce nouveau régime critique du savoir.

Nous nous sommes arrêtés sur certains défis posés à la littérature numérique actuellement. La littérature numérique est un lieu de tensions, ce que j’avais mis en avant dans un article intitulé « Towards a tension-based definition of Digital Literature [77] » (Bouchardon, 2016).

*

Reprenons quelques questions que nous avons soulevées.

Une nouvelle génération d’auteurs opère un passage vers l’exploitation de plateformes et réseaux socio-numériques existants pour leurs créations ; ce passage risque-t-il d’entraîner une forme, non seulement de dépendance, mais de complicité avec ces plateformes industrielles ? À supposer que ces environnements et plateformes d’écriture permettent de toucher un public beaucoup plus large, que deviendra alors la dimension expérimentale de cette littérature ? Doit-on lutter contre une forme d’homogénéité globale de la culture numérique pour retrouver des spécificités culturelles, et quel rôle peut jouer la traduction dans cette démarche ? Si la littérature numérique tend à s’institutionnaliser et à chercher une légitimité dans le champ littéraire, s’agit-il pour autant de la même expérience littéraire ? Cette nouvelle expérience littéraire est notamment fondée sur la question des gestes, ainsi que sur une nouvelle façon de raconter. Ceci dit, n’observe-t-on pas un glissement, dans la construction subjective, d’une identité narrative vers une identité poétique ? La littérature numérique invite à la formation à une nouvelle littératie, une littératie numérique. À des fins de formation et de recherche, nous avons besoin de préserver les œuvres : adopter une approche de continuelle réinvention permet-elle de lutter contre la tendance technique d’un médium à l’obsolescence ? Enfin, dans quelle mesure la littérature numérique peut-elle nous éclairer sur l’usage que nous pouvons faire en recherche des outils numériques de représentation et de visualisation ?

La notion du passage ou de la marche à franchir (gap), qui figure dans l’intitulé du colloque ELO 2018 Montréal, pose la question souvent débattue de la continuité ou de la rupture, de l’évolution ou de la révolution, concernant la littérature numérique mais aussi plus largement le numérique. Sans doute faut-il se méfier de l’idéologie du « nouveau ». Il semble en effet important de ne pas céder à la tentation idéologique d’une révolution numérique, et d’inscrire la littérature numérique, et plus largement les écritures numériques, dans la longue tradition des supports et des pratiques de l’écrit [78]. Entre continuité et rupture, comment dès lors situer et penser les passages et les marches (gaps) dont cet article a fait l’objet ?

Le livre est un support matériel qui, tout au long de son histoire, a offert toujours plus de manipulabilité à son lecteur (que l’on pense au passage du volumen au codex, qui a permis la numérotation des pages, les tables des matières…). Le support numérique s’inscrit ainsi dans une continuité, vers toujours plus de manipulabilité. Il y a toutefois une forme de passage à la limite [79] dans la mesure où toute la médiation est calculée : tout devient manipulable. Avec le numérique, ce n’est plus seulement le support, mais le contenu lui-même qui est manipulable. La manipulabilité est au principe même du numérique. Cette notion de passage à la limite permet de penser une forme de rupture dans la continuité.

C’est dans ce « passage à la limite » que la littérature numérique est passionnante. Les fossés à sauter ou les marches à franchir sont en effet autant d’occasions de revenir en arrière, de faire retour sur certaines notions : sur la littérature, le texte, l’auteur, le récit (ce que j’appelle la « valeur heuristique » de la littérature numérique), mais aussi sur le numérique et sur la technique. Chaque saut en avant est une occasion de mieux comprendre le présent en convoquant le passé. Franchir un gap, c’est avant tout se projeter vers l’avenir en repensant notre passé.

Bibliographie

BACHIMONT Bruno, Le sens de la technique : le numérique et le calcul, Paris, Editions Les Belles Lettres, 2010.

– « Le numérique comme milieu : enjeux épistémologiques et phénoménologiques. », Interfaces numériques, vol. 4, n° 3, 2015, https://www.unilim.fr/interfaces-numeriques/index.php?id=386

BIGOT Jean-Edouard, Instruments, pratiques et enjeux d’une recherche numériquement équipée en sciences humaines et sociales, thèse de doctorat, Université de technologie de Compiègne, 2018.

BOOTZ, Philippe, Les basiques : la littérature numérique, Leonardo/Olats, 2006, en ligne.

BOUCHARDON Serge, Littérature numérique : le récit interactif, Paris, Hermès Science, coll. « Ingénierie représentationnelle et construction du sens », 2009.

–, La valeur heuristique de la littérature numérique, Paris, Hermann, coll.« Cultures numériques », 2014.

– « Towards a tension-based definition of Digital Literature », Journal of Creative Writing Studies, Vol. 2, Issue 1, 2016, http://scholarworks.rit.edu/jcws/vol2/iss1/6.

BOUCHARDON Serge, & BACHIMONT Bruno, « Preservation of digital literature : from stored memory to reinvented memory », Cibertextualidades, n° 5, 2013, p. 184-202.

BOUCHARDON Serge, & SAEMMER Alexandra, « Littérature numérique et enseignement du français », Guide TICE pour le professeur de français – identité professionnelle et culture numérique, CNDP-CRDP de l’académie de Paris, 2012, p. 225-248.

BOURASSA Renée, Les fictions hypermédiatiques : mondes fictionnels et espaces ludiques – des arts de mémoire au cyberespace, Montréal, Le Quartanier, 2010.

CAILLEAU Isabelle, BOUCHARDON Serge, & CROZAT Stéphane, « Un MOOC pour agir et comprendre en milieu numérique », Revue de la société française des sciences de l’information et de la communication, n° 12, 2018, http://journals.openedition.org/rfsic/3377.

CHAMBEFORT Françoise, « Data Art et mise en récit », dans Mettre en récit (Metz, 15-16 mars 2018), Metz, AJCREM éd., (à paraître).

COMPAGNON Antoine, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Seuil, 1998.

DELEUZE Gilles, & PARNET Claire, Dialogues, Paris, Flammarion, 1977.

DEWEY John, Art as Experience, New York, Perigee, 1980.

DI ROSARIO Giovanna, & BORRAS Laura, « Translating Digital Literature : two experiences and a reflexion », Texto Digital, Florianópolis, vol. 8, n° 1, 2012, p. 138-162.

FRAENKEL Béatrice, & MBODJ-POUYE Aïssatou, « Introduction. Les New Literacy studies, jalons historiques et perspectives actuelles », Langage et société, n° 133, 2010, p. 7-24.

FÜLÖP Erika, « Digital CultureS : A View from French Studies and Literature », Explorations in Media Ecology, vol. 18, à paraître.

GEERTZ Clifford, The Interpretation of cultures, New York, Basic Books, 1973.

GERVAIS Bertrand, & ARCHIBALD Samuel, « Le récit en jeu : narrativité et interactivité », Protée, vol. 34, n° 2-3, 2006, p. 27-29.

HAYLES N. Katherine, Electronic Literature : New Horizons for the Literary, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2008.

LAVOCAT, Françoise, Fait et fiction. Pour une frontière. Paris, Seuil, 2016.

LEROI-GOURHAN André, Le Geste et la Parole II. La Mémoire et les Rythmes, Paris, Albin Michel, 1964.

MANOVICH Lev, The language of New Media, Cambridge, MIT Press, 2001.

MANGUEL Alberto, Le Voyageur et la tour. Le lecteur comme métaphore, Arles, Actes Sud, 2013.

MAYER Ariane, & BOUCHARDON Serge, « Le sujet numérique : d’une identité narrative à une identité poétique ? », RIHM (Revue des Interactions Humaines Médiatisées), vol. 18, n° 1, 2017, p. 71-94, en ligne.

MENCÍA María, POLD Søren, & PORTELA Manuel, « Electronic Literature Translation : Translation as Process, Experience and Mediation », ELectronic Book Review, juin 2018, en ligne.

PETIT Victor, « Internet, un milieu technique d’écriture », dans ROJAS, Estrella (dir.), Réseaux socionumériques et médiations humaines, Paris, Hermès-Lavoisier, 2013, p. 155-173.

RETTBERG Scott, Electronic Literature, Polity Press, à paraître.

RICŒUR Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1985.

SAEMMER Alexandra, Rhétorique du texte numérique. Figures de la lecture, anticipations de pratiques, Villeurbanne, ENSSIB, 2015.

SCHÄFER Jörgen, « Reassembling the Literary », dans SCHÄFER Jörgen, & GENDOLLA Peter, Beyond the Screen, Bielefeld, Transcript, 2010, p. 25-70.

SIMANOWSKI Roberto, Textmaschinen – Kinetische Poesie – Interaktive Installation, Bielefeld, Transcript, 2010.

SIMANOWSKI Roberto, SCHÄFER Jörgen, & GENDOLLA Peter, Reading Moving Letters. Digital Literature in Research and Teaching, Bielefeld, Transcript, 2010.

STRICKLAND Stephanie, & HATCHER Ian, « Loss of Hover : Recreating Shockwave Vniverse as an App for iPad », Przegląd Kulturoznawczy, n° 3, 2017, p. 364-371.

SOUCHIER Emmanuel, « Et demain, j’apprends quoi ? Le leurre démocratique du code informatique », Le français aujourd‘hui, n° 196, 2017, p. 11-24.

TABBI Joseph, Cognitive Fictions, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002.

– The Bloomsbury Handbook of Electronic Literature, Bloomsbury, Bloomsbury Academic, 2018.

TORRES Rui, « Preservación y diseminación de la literatura electrónica : por un archivo digital de literatura experimental », Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, vol. 14, 2011, p. 281-298.

VENUTI Lawrence, The translator’s invisibility : A history of translation, New York, Routledge, 2008.

ZUERN John, « Figures in the Interface. Comparative Methods in the Study of Digital Literature », dans SIMANOWSKI, Roberto, SCHÄFER, Jörgen, & GENDOLLA, Peter, Reading Moving Letters. Digital Literature in Research and Teaching, Bielefeld, Transcript, 2010, p. 59-80.

Notes

[1] « Digital-born » (N. Katherine Hayles, Electronic Literature : New Horizons for the Literary, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2008).

[2] http://www.elo2018.org/.

[3] http://leonardoflores.net/blog/lecture-third-generation-electronic-literature/.

[4] K. Hayles, Electronic Literature : New Horizons for the Literary, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2008.

[5] http://vispo.com/aleph3/slideshow/info.htm

[6] Je traduis : « Must electronic lit operate in a mode of complicity, connecting to its audience through the same means and media to which they are already connected ? […] Or, does electronic lit operate as an art of resistance […] ? » (Joseph Tabbi, The Bloomsbury Handbook of Electronic Literature, Bloomsbury, Bloomsbury Academic, 2018).

[7] http://openingup.wonderboxpublishing.com/ : « Wonderbox Publishing, in conjunction with Bangor University (Wales), is sponsoring the second annual competition to discover the best “popular” digital fiction : digital fiction that appeals to mainstream audiences. »

[8] http://www.kidelit.dk/?m=201507.

[9] https://www.facebook.com/jill.rettberg/videos/522434064169/.

[10] Je traduis, « Leonardo Flores highlights that elit depends more on (global) technological developments and international influences than on national or regional traditions. Digital technologies represent such a radical change of paradigm, he argues, that we should consider electronic literature as an international or even postnational phenomenon » (Erika Fülöp, « Digital CultureS : A View from French Studies and Literature », dans Explorations in Media Ecology, vol. 18, 2018).

[11] Friedrich Schleiermacher, « On the Different Methods of Translating », 1813.

[12] Lawrence Venuti, The translator’s invisibility: A history of translation, New York, Routledge, 2008.

[13] María Mencía, Søren Pold et Manuel Portela abordent la traduction en articulant quatre niveaux : « Translinguistic (translation between languages) ; transcoding (translation between machine-readable codes ; translation between machine-readable codes and human-readable texts) ; transmedial (translation between medial modalities) ; transcreational (translation as a composition practice ; translation as a shared creative practice) » [présentation lors de la conférence ELO 2017 à Porto] (María Mencía, Søren Pold et Manuel Portela, « Electronic Literature Translation : Translation as Process, Experience and Mediation », ELectronic Book Review, juin 2018, en ligne). Je traduis: « Translinguistique (traduction entre les langues) ; transcodage (traduction entre codes lisibles par la machine ; traduction entre codes lisibles par la machine et textes lisibles par l’homme) ; transmédial (traduction entre modalités médiales); transcréationnel (traduction en tant que pratique de composition ; traduction en tant que pratique créative partagée) ».

[14] V. Giovanna Di Rosario et Laura Borras, « Translating Digital Literature : two experiences and a reflexion », Texto Digital, Florianópolis, vol. 8, n° 1, jan./jul. 2012, p. 138-162.

[15] Roberto Simanowski, Jörgen Schäfer et Peter Gendolla, Reading Moving Letters. Digital Literature in Research and Teaching, Bielefeld, Transcript Verlag, 2010.

[16] Jörgen Schäfer, « Reassembling the Literary », dans Jörgen Schäfer et Peter Gendolla, Beyond the Screen, Bielefeld, Transcript Verlag, 2010, p. 25-70.

[17] John Zuern, « Figures in the Interface. Comparative Methods in the Study of Digital Literature », dans Roberto Simanowski, Jörgen Schäfer et Peter Gendolla, op. cit., p. 59-80.

[18] https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/rt/printerFriendly/6811/5892

[19] Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Seuil, 1998.

[20] Je traduis : « Strehovec is certainly right in maintaining that the concept of defamiliarization needs to be applied beyond the realm of linguistics to the entire cyber ”language”, including visual and acoustic material as well as genuine features of digital media such as intermediality, interactivity, animation and hyperlink. A more general definition therefore characterizes the literary as the arranging of the material or the use of features in an uncommon fashion to undermine any automatic perception for the purpose of aesthetic perception » (Roberto Simanowski, Textmaschinen – Kinetische Poesie – Interaktive Installation, Bielefeld, Transcript Verlag, 2010).

[21] Je traduis : « “Electronic literature”, whatever it might become, is not just the latest area of academic specialization. Rather, it seems that we are involved, collectively, in transforming how literary work is performed, presented, and represented in multiple media » (Joseph Tabbi, Cognitive Fictions, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002).

[22] Pour Dewey, il n’existe pas d’œuvre dotée d’une valeur en soi indépendamment des expériences qui en sont faites (John Dewey, Art as Experience, New York, Perigee, 1980).

[23] Je traduis : « What is Electronic Literature ? The term refers to works with important literary aspects that take advantage of the capabilities and contexts provided by the stand-alone or networked computer » ( http://www.eliterature.org/about).

[24] Serge Bouchardon et Vincent Volckaert, Déprise, 2010, http://deprise.fr/.

[25] V. Bruno Bachimont, Le sens de la technique : le numérique et le calcul, Paris, Éditions Les Belles Lettres, coll. « encre marine », 2010.

[26] http://deprise.fr.

[27] Ce que j’appelle dans « Towards a tension-based definition of Digital Literature » la tension de l’expérience esthétique et littéraire. Est mise en question l’antinomie de principe entre l’activité (notamment gestuelle) dans la réception et l’expérience esthétique (Serge Bouchardon, « Towards a tension-based definition of Digital Literature », Journal of Creative Writing Studies, vol. 2, Issue 1, 2010, en ligne).

[28] Serge Bouchardon, Littérature numérique : le récit interactif, Paris, Hermès Science, coll. « Ingénierie représentationnelle et construction du sens », 2009.

[29] On pourrait objecter que c’est parce que le support numérique est très prégnant dans les œuvres interactives que le support conditionne la narrativité. En réalité, le récit littéraire interactif permet de revisiter les supports précédents, à commencer par le support papier, et de mettre en exergue le rôle du support dans tout dispositif de narration.

[30] En 2001, Lev Manovich parlait déjà de « database narratives » (Lev Manovich, The language of New Media, Cambridge, MIT Press, 2001).

[31] Lucette, gare de Clichy (2017), http://fchambef.fr/lucette/.

[32] Françoise Chambefort, « Data Art et mise en récit », dans Mettre en récit, Metz, AJCREM éd., (à paraître).

[33] Il existe toute une tradition de cette insertion dans les jeux vidéo, notamment depuis le CD-ROM In Memoriam en 2003 (Alternate Reality Game, avant que l’expression ne soit forgée) : http://www.dailymars.net/dossier-les-jeux-videos-en-arg-1sur4-in-memoriam/.

[34] Notamment les récits qui font appel à Google Maps (par exemple : Carpenter J.R., In Absentia, 2008, en ligne).

[35] Par exemple The Cartographer’s Confession (2017), application pour téléphone portable conçue par James Attlee, en ligne. Cette création, qui raconte l’histoire de deux réfugiés juste après la seconde guerre mondiale, nécessite que le lecteur déambule dans les rues de Londres pour se dérouler.

[36] En ligne.

[37] Renée Bourassa, Les fictions hypermédiatiques : mondes fictionnels et espaces ludiques – des arts de mémoire au cyberespace, Montréal, Le Quartanier, 2010.

[38] Jeu dramatique ne fait pas référence ici seulement à l’univers théâtral. L’expression jeu de rôle pourrait aussi convenir.

[39] Françoise Lavocat, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Seuil, 2016.

[40] Pour Deleuze, un « agencement » consiste à articuler deux composantes hétérogènes qui n’ont pas vocation à être agencées (Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1977).

[41] Cette partie repose sur Ariane Mayer & Serge Bouchardon, « Le sujet numérique : d’une identité narrative à une identité poétique ? », RIHM (Revue des Interactions Humaines Médiatisées), vol. 18, n° 1, 2017, p. 71-94, en ligne.

[42] Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1985.

[43] Alberto Manguel, Le Voyageur et la tour. Le lecteur comme métaphore, Arles, Actes Sud, 2013.

[44] Clifford Geertz, The Interpretation of cultures, New York, Basic Books, 1973.

[45] Il est vrai que l’hypertexte, le montage de fragments écrits et la littérature combinatoire précèdent largement, dans l’histoire littéraire, l’introduction de l’informatique. Pensons à la technique du cut-up, dont Tristan Tzara jeta les bases avant que William Burroughs ne l’expérimente dans son Festin nu, ou encore à la fascination pour le rôle de l’aléa dans le montage textuel qui traversa les créations de l’OuLiPo aussi bien que celles de Marc Saporta avec sa Composition n°1, roman dont le lecteur permute les pages comme il battrait un jeu de cartes. Ce que les dispositifs numériques ont de spécifique, c’est non seulement qu’ils généralisent ces pratiques autrefois explorées par les avant-gardes, mais aussi qu’ils les étendent au-delà du seul monde littéraire, dans les usages communicationnels ordinaires, et notamment sur les dispositifs de réseaux dits sociaux.

[46] Ariane Mayer & Serge Bouchardon, « Le sujet numérique : d’une identité narrative à une identité poétique ? », art. cit.

[47] Au-delà de la question du storytelling, on peut constater un nombre toujours plus important de récits, qu’il s’agisse de films et de séries, mais aussi de fanfictions produites par les internautes eux-mêmes.

[48] Isabelle Cailleau, Serge Bouchardon et Stéphane Crozat, « Un MOOC pour agir et comprendre en milieu numérique », Revue de la société française des sciences de l’information et de la communication, n° 12, 2018, en ligne.

[49] Béatrice Fraenkel, Aïssatou Mbodj-Pouye, « Introduction. Les New Literacy studies, jalons historiques et perspectives actuelles », Langage et société, n° 133, 2010, p. 7-24.

[50] Jack Goody, Pouvoirs et savoirs de l’écrit, Paris, la Dispute, 2007.

[51] Emmanuel Souchier, « Et demain, j’apprends quoi ? Le leurre démocratique du code informatique », Le français aujourd‘hui, n° 196, 2017, p. 11-24.

[52] En ligne.

[53] Bruno Bachimont, Le sens de la technique : le numérique et le calcul, Paris, Editions Les Belles Lettres, 2010.

[54] Julien d’Abrigeon, Proposition de voyage temporel dans l’infinité d’un instant, 2002, en ligne.

[55] Memmott Talan, Lexia to Perplexia, 2000, en ligne.

[56] Thuan Duc, Days of JavaMoon, 2000, en ligne.

[57] Nous empruntons notamment cette notion de « milieu » à Gilbert Simondon, qui n’a eu de cesse d’essayer de réconcilier culture et technique (Victor Petit, « Internet, un milieu technique d’écriture », dans Estrella Rojas (dir.), Réseaux socionumériques et médiations humaines, Paris, Hermès-Lavoisier, p. 155-173).

[58] Répertoire des arts et littératures hypermédiatiques.

[59] Anthology of European Electronic Literature.

[60] Electronic Literature Collection.

[61] http://cellproject.net/

[62] The Electronic Literature Lab.

[63] V. Philippe Bootz, Les basiques : la littérature numérique, Leonardo/Olats, 2006, en ligne ; Serge Bouchardon et Bruno Bachimont, « Preservation of digital literature : from stored memory to reinvented memory », Cibertextualidades, n° 5, 2013, p. 184-202.

[64] http://vispo.com/bp

[65] http://www.revuebleuorange.org/œuvre/tramway

[66] Courriel d’Alexandra Saemmer datant de mars 2011.

[67] Serge Bouchardon et Alexandra Saemmer, « Littérature numérique et enseignement du français », Guide TICE pour le professeur de français – identité professionnelle et culture numérique, CNDP-CRDP de l’académie de Paris, 2012, p. 225-248.

[68] André Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole II. La Mémoire et les Rythmes, Paris, Albin Michel, 1964.

[69] http://deprise.fr/.

[70] Pour une réflexion sur la recréation d’une pièce, voir également Stephanie Strickland & Ian Hatcher, « Loss of Hover : Recreating Shockwave Vniverse as an App for iPad », Przegląd Kulturoznawczy, n° 3, 2017, p. 364-371.

[71] Serge Bouchardon et Bruno Bachimont, art. cit.

[72] Id.

[73] http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/analyzing

[74] https://gephi.org/.

[75] Brunon Bachimont, « Le numérique comme milieu : enjeux épistémologiques et phénoménologiques. », Interfaces numériques, vol. 4, n° 3, 2015, en ligne.

[76] Jean-Édouard Bigot, Instruments, pratiques et enjeux d’une recherche numériquement équipée en sciences humaines et sociales, thèse de doctorat, Université de technologie de Compiègne, 2018.

[77] Serge Bouchardon, « Towards a tension-based definition of Digital Literature », Journal of Creative Writing Studies, Vol. 2, Issue 1, 2016, en ligne.

[78] Ce que fait Scott Rettberg dans son livre sur littérature numérique et genres (Scott Rettberg, Electronic Literature, Polity Press, décembre 2018).

[79] Bruno Bachimont, Le sens de la technique : le numérique et le calcul, op. cit.

Auteur