Quelle poétique pour Instagram ? Possibles et contraintes du support : l’exemple d’@anthropie

Cet article est une tentative d’approche du fait littéraire sur Instagram dans ses spécificités formelles. Nous proposons d’esquisser les contours d’une poétique du support Instagram en décrivant les contraintes et les possibilités que la plateforme représente pour les auteurs. Après un rapide survol des pratiques littéraires francophones les plus répandues, nous présentons plus longuement le cas du compte « anthropie » en ce qu’il constitue un exemple singulier d’exploitation du support apte à susciter quelques réflexions critiques sur la littérature digitale.

This article is an attempt to grasp a few specificities of poetry experimentations on Instagram. We aim to underline some formal constraints and possibilities that the network sets for the authors. After a prompt overview of the actual practical applications in the frenchspeaking field, we introduce and analyze the peculiar account ‘‘anthropie’’ for it is a relevant example of a literary experiment aware of the precise digital frame aforementioned. To conclude, we suggest how and why can instapoets become a way of rethinking some of our critical tools.

Texte intégral

« La poésie du XXIe siècle s’écrira ainsi », commente @antoinemaine, suite au post du compte Instagram @anthropie en date du 1er février 2018. Sans être certain de ce que « ainsi » signifie (hors des livres ? avec des images, fixes, animées ? avec du son ? tout cela en même temps ?) il faut lui donner raison sur un point : vingt ans après le début du siècle de la communication digitale, la littérature y a déjà fait son nid, notamment sur les réseaux sociaux. On parle depuis 2009 de « twittérature », et dans un cadre moins formel, depuis peu, d’« instapoètes ». La critique universitaire envisage souvent le phénomène comme une triade (Facebook, Twitter, Instagram), ou plus spécifiquement dans le cadre du réseau de l’oiseau bleu, dont la contrainte des 140 puis 280 caractères a tout de suite eu quelque chose de séduisant pour les poéticiens. Le cas Instagram, moins étudié, attire pourtant l’attention de la presse écrite et numérique depuis déjà quelques années, notamment pour relayer les grands succès que la plateforme a connus (surtout dans la sphère anglophone). Des auteurs comme Tyler Knott Gregson (@tylerknott), Christopher Poindexter (@christopherpoindexter) ou encore Rupi Kaur (@rupikaur_) méritent ainsi, dans ces mêmes articles, le titre d’« instapoètes [1] ». Réunissant plusieurs centaines de milliers de followers (2,5 millions pour Rupi Kaur), ces écrivains nouvelle génération sont targués d’avoir ressuscité un art à l’agonie. C’est, en un sens, une vérité : aujourd’hui, quatre des cinq meilleures ventes de recueils de poésie d’Amazon International sont signées par des auteurs ayant commencé leur carrière d’écrivain sur Instagram. Les recueils, qui reprennent souvent le contenu posté sur la plateforme, atteignent des chiffres de ventes dont la poésie traditionnelle ne peut que rêver (500 000 exemplaires vendus, en 2016, pour Rupi Kaur et son Milk and Honey, Andrew McMeel Publishing, 2015).

En amont de ces phénomènes éditoriaux, la plateforme regorge également d’expérimentations littéraires plus discrètes, dont la seule existence est numérique ; ces cas de figures révèlent spécifiquement comment le réseau social peut conditionner la forme poétique même. Ils témoignent également des nouvelles formes littéraires émergeant par le biais du numérique, objets hybrides et problématiques auxquels les études poétiques se confrontent depuis quelques dizaines d’années déjà. Cependant, n’étant ni codés ni forcément créés par le biais d’un programme, les écrits poétiques sur Instagram relèvent d’un « genre » spécifique dont les spécificités, et notamment leur rapport premier à l’image, restent à explorer. Sous cet angle, une étude poétique du réseau rejoint par exemple le travail de Gilles Bonnet [2] en ce qu’elle s’essaye à décrire une sphère à la fois moins spécialisée et plus publique de la littérature numérique.

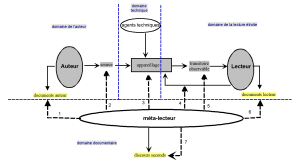

On voudrait donc ici se concentrer sur ces auteurs dont les créations se font à la fois pour et par Instagram. Dans ce but, on fera une rapide description du support et des déterminations formelles qu’il impose au contenu qu’il relaye, plus spécifiquement aux objets de langage [3]. Un panorama des pratiques francophones permettra ensuite de tracer quelques balises dans ce champ particulièrement protéiforme. On isolera de cet ensemble sporadique le compte @anthropie pour l’observer plus en profondeur. Plutôt atypique en regard des utilisations générales du réseau – entre autres de par son exploitation des déterminations évoquées – anthropie s’annonce comme une occasion de penser les formes poétiques en contexte digital particulièrement fertile : le travail du collectif engage des réflexions d’ordre sémiotique, poétique et herméneutique. On verra que le dernier élément du maillon auteur-lecteur-texte-support [4] est ici le déclencheur d’une réactualisation des trois premiers, selon des configurations que l’on évoquera à titre de pistes de réflexions.

1. Vers une poétique du support Instagram ?

Nous souhaitons ici donner quelques pistes pour une poétique du support Instagram, soit ouvrir une analyse des conditionnements que la plateforme impose à la création littéraire.

Si le passage de la forme post [5] à la forme livresque implique de nombreuses reconfigurations qui pourraient être détaillées, il nous servira ici plutôt de contrepoint. Il semble en effet que la possibilité même de ce transfert du numérique au papier souligne une des particularités de ces « post bad [6] » littéraires : ils utilisent le réseau comme un relais plus que comme un support formel à part entière. En règle générale, les textes sont écrits à la main ou dactylographiés, pris en photo puis postés. La dimension visuelle (photographique) du post est alors plutôt transitive, ou décorative : elle vise d’abord le partage et la diffusion de textes qui seraient probablement restés confidentiels sans la plateforme. Cependant, et c’est ce qui nous intéressera ici, certains comptes revendiquent une recherche poétique qui investit plus en profondeur les caractéristiques formelles d’Instagram. Ces investissements se font à l’intérieur d’un ensemble de possibilités et de contraintes auquel sont confrontés les auteurs, et c’est de cette tension que naît la spécificité du cas Instagram, vis-à-vis de ces concurrents Twitter et Facebook, mais aussi de tout autre medium plus traditionnel.

Une première remarque s’impose. Comme il est d’usage sur les réseaux sociaux, un contenu se délivre, sur Instagram, sous la forme d’un « post ». Une fois en ligne, le contenu est donc « figé », ce qui démarque déjà ce type de publications des littératures numériques plus « mobiles », où le contenu est toujours susceptible de modifications. La « mobilité », que plusieurs critiques identifient comme l’une des caractéristiques de la littérature numérique [7], est ainsi impossible sur Instagram. Signalons également d’emblée qu’Instagram est un réseau créé et pensé pour la diffusion d’images : à sa naissance (2010), il ne permettait que la prise instantanée de clichés (dits « natifs ») et l’ajout de filtres. Contrairement à Facebook, où textes et images peuvent occuper des espaces proportionnels, et Twitter, où l’image est plutôt un mode d’illustration de la parole, Instagram ne dédie qu’une petite superficie au verbe : la légende. Elle est en général relativement brève et peut s’accompagner de hashtags (« # » suivi d’un ou de plusieurs mots), dont la fonction est de référencer les posts sous une thématique commune. Le verbal peut bien sûr s’inviter dans l’espace dédié au visuel, selon deux modalités : par la photographie de quelque chose d’écrit, ou par la mise en image numérique d’un texte, préalable à la publication (et donc produit par un autre programme). Nous verrons par la suite comment les comptes littéraires jouent avec cette contrainte.

Au lancement du réseau, la forme standardisée du post était le carré, qui rappelait le polaroïd (et l’idée d’une prise photographique instantanée). Aujourd’hui, le carré est toujours la forme par défaut du post, mais l’utilisateur peut choisir de le réduire à un ratio rectangulaire horizontal (du type 16/9e) ou allongé en hauteur (ce format découlant probablement de l’évolution des écrans de smartphone). Tous ces formats sont pensés pour la diffusion d’images, qu’ils rappellent d’autres supports de diffusion (polaroïd, cinéma) ou s’adaptent au support pour lequel le réseau a été créé (le smartphone).

S’ajoutent encore les multiples modes d’exposition des images proposés par la plateforme. Depuis 2017, un post peut être unique ou multiple, auquel cas l’utilisateur découvre les images par le slide (de côté) dans ce qui forme une sorte d’album, ou de livre à feuilleter. D’autre part, un compte peut être visité en overview, c’est-à-dire sur une interface montrant à la fois l’espace bio [8] et l’ensemble des posts. Cet ensemble peut être affiché sous la même forme que le fil d’actualité (chaque image défilant l’une après l’autre), ou alors sous la forme d’une « galerie » (les posts sont affichés les uns à côté des autres, par lignes de trois ; les légendes ne sont plus visibles).

En outre, la navigation sur Instagram s’effectue dans un espace-temps particulier a priori hostile au fait littéraire, de par son ergonomie : l’utilisateur d’Instagram découvre les images de ses abonnements ou de l’explorer [9] par le scroll, c’est-à-dire par un défilement continu. Rappelons qu’Instagram est une plateforme mobile-first [10], ce qui conditionne notamment le temps de la lecture. Le premier défi pour celui qui publie consiste à fixer l’attention de l’utilisateur plus d’une seconde et demie, fixation que le texte est cognitivement moins à même de produire que l’image. Ce constat concerne également la durabilité des posts, puisqu’ils disparaissent rapidement des fils d’actualités (chronologiques et algorithmiques).

Lorsque l’application ajoute la possibilité de publier des vidéos sonores en 2013, elle inaugure un nouvel espace poétique possible : tout le champ du multimédia est désormais exploitable. D’abord limitées à 15 secondes, elles peuvent durer jusqu’à une minute depuis 2016. Elles sont aussi susceptibles d’être publiées en album, le tout pouvant durer jusqu’à 10 minutes par post (ce qui est rare, au demeurant). En 2016 encore, Instagram ajoute l’option stories, d’après le modèle d’un autre réseau social en pleine expansion, Snapchat. Les stories sont des posts éphémères (photos ou vidéos) modifiables directement depuis l’application (ajout de textes, de dessins, d’émojis), visibles depuis le compte de l’utilisateur pendant 24 heures.

On constate ainsi que la plateforme est plutôt défavorable à la création littéraire (voire au langage en général) et constitue avant tout un défi pour les auteurs. Il s’agira à présent d’étudier comment les pratiques poétiques sur Instagram investissent graduellement l’ensemble de ces possibilités/contraintes.

Force est de constater que nombre de formes déjà canonisées par l’Histoire littéraire se rejouent sur la plateforme. On sait d’ailleurs que la visualité [11] est une modalité de la forme poétique exploitée depuis, en tout cas, la fin du XIXe siècle. En dehors de ces modèles, on verra que les comptes à revendication poétique adoptent diverses attitudes face à l’utilisation standardisée du réseau, déplaçant plus ou moins ses attentes. Les plus intéressants à analyser, relativement minoritaires pour l’instant, sont ceux qui relèvent ce défi médial. Plus largement, on entend par « comptes littéraires » ceux qui réunissent deux caractéristiques : d’une part l’auto-suffisance (on écarte les comptes privés d’écrivains ou visant la promotion de leur activité) ; d’autre part, une intégration de la plateforme dans la forme (on ignore par exemple les comptes dont l’intérêt porte sur le livre comme objet).

Ces données peuvent ensuite être confrontées aux pratiques observables sur le réseau. Même si les découpages linguistiques paraissent parfois artificiels, nous nous bornerons ici à la sphère francophone. Notons qu’il existe une sorte de « champ » franco-suisso-québécois, dont l’existence est attestée par le fait que ces utilisateurs s’« inter-followent », et donc se lisent mutuellement. Sur la base d’une trentaine de comptes, on peut dégager en tout cas deux grands types de pratiques différentes, dont les écarts se situent principalement autour de partis pris par rapport aux contraintes/possibilités évoquées plus haut.

Une partie non-négligeable de ces comptes se caractérise par une adhésion générale aux principes du réseau, et notamment à sa division des espaces visuels et linguistiques. On y retrouve souvent une photographie, relevant en général du « genre » Instagram – c’est-à-dire tirée de la vie quotidienne – accompagnée d’une légende. On peut encore distinguer ici deux tendances, selon les types de légendes.

D’abord, les formats courts : la photographie est accompagnée d’une ou de plusieurs phrases à vocation littéraire qui prennent une fonction de commentaire. Ces posts (voir par exemple @antoinemaine, @grandemangecorinneauteure, ou encore @poet.ize.) s’inscrivent dans une dynamique que l’on pourrait qualifier de « poétisation du réel », prolongeant sans vouloir la contrarier « l’extrême banalité des images Instagram [12] ». Le parangon de ce type de compte pourrait être celui de François Bon (@fbon), qu’il qualifie lui-même de « Miroir promené au bord de la route [13] ».

D’autres comptes privilégient des formats plus longs (@poetisetoute, @plume_revee) et un déplacement de la fonction « légende » qui deviennent de réels textes dont le genre est plus difficilement catégorisable. Ce sont souvent des fragments de récits, fictionnels ou non, autonomes ou plus rarement découpés en posts-chapitres. Thierry Crouzet a tenté l’expérience en 2016 : il publie neuf extraits de son roman Résistants sur @tequila_fr (du nom de l’héroïne), illustrés spécialement pour l’occasion car, selon ses mots, « sans image, personne ne clique. C’est un triste constat, mais c’est comme ça [14]. » Le projet est ensuite abandonné. Observons, dans ces cas-là, que l’on a tendance à accorder une fonction illustrative à l’image (le renversement se fait assez naturellement selon la taille accordée au texte)[15]. Pour autant, c’est peut-être le choix le moins « stratégique » prenant compte du fait qu’il est probablement assez rare qu’un utilisateur s’arrête pour lire le texte proposé en entier.

Une grande majorité des auteurs décident d’introduire du langagier dans l’espace dédié aux images. Le post devient ainsi un espace spécialement travaillé à la mise en image d’un texte bref. Il se défait, a priori, complètement de sa fonction illustrative pour devenir image en lui-même. Ces comptes se reconnaissent très rapidement par ce qu’on serait tenté d’appeler un « effet de galerie », qui évoque une version digitale du recueil, c’est-à-dire par une uniformité graphique travaillée témoignant également d’un souci d’harmonie depuis l’overview.

Doc. 1 – Capture du compte @barbacane_ab en overview.

La tension entre textes et images n’est ainsi plus un dialogue entre deux entités à part entière, mais interne au post lui-même et les auteurs peuvent se choisir de l’accentuer ou de la minorer. En l’état, les codifications visuelles choisies reproduisent souvent celle de la page du livre (un fond blanc avec du texte noir, aligné à gauche), même si certains comptes prennent des partis graphiques plus forts, intensifiant d’autant plus la dimension constitutive du visuel dans la mise en forme textuelle (@lesformesliquides, @penséesdécrochées). Plus spécifiquement, certains comptes rappellent certaines formes connues de l’histoire littéraire, comme le poème en vers libre et ses extensions typographiques : spatialisme, poésie concrète (@poesiemorcelee ; @carambolesoupe). D’autres phénomènes d’écho, plus contemporains, s’observent encore : les comptes @lesmotssontforts ou @lesmauxacides, par exemple, jouent sur une transmédialité avec d’autres supports numériques du quotidien en exploitant les espaces textuels de Snapchat et de l’application Notes d’Apple. On classera aussi ici les pratiques plutôt transitives (clichés de textes écrits, @livrefantôme, @haikus_writwoo), qui sont une autre façon de renverser la dominance du verbal sur le visuel.

Plus rares sont les comptes littéraires qui exploitent plus profondément les déterminations formelles de la plateforme (notamment l’audiovisuel) sans figurer une parenté avec le format papier. La filiation avec le format graphique d’un livre semble former une sorte de caution poétique de laquelle il n’est pas encore, pour les auteurs, intuitif de se défaire. En somme, le degré de reproduction ou de rupture avec ce mimétisme détermine la part visuelle du post : quand il y a effet de « page », le signe linguistique est plus transitif, le lecteur l’identifiant comme quelque chose à lire plus qu’à regarder, et inversement.

Si les réseaux sociaux, dont Instagram, peuvent sembler particulièrement « déterministes », en regard de ce que permettrait une plateforme numérique créée spécifiquement pour une expérimentation littéraire (site internet/blog) il faut voir qu’ils rejouent quand même certains grands enjeux de la littérature numérique, tels qu’ils ont été définis dans la littérature sur le sujet. À commencer par une fragmentation de la notion d’œuvre. De façon similaire à ce que souligne Jean Clément à propos des œuvres codées, la première unité de l’œuvre sur Instagram n’est plus le livre aux contours déterminés, mais le corpus [16]. Sur la page personnelle d’un auteur, les différents posts s’appréhendent comme une collection de morceaux qui peuvent se faire échos et constituer une série, sans perdre toutefois leur indépendance (délimitée par le format « post »). Dans le cas d’Instagram, l’ergonomie du profil personnel permet une saisie globale de l’œuvre, dans laquelle chaque post répond de façon assez horizontale aux autres, ce qui facilite l’appréhension générale comme les jeux d’écho ou de comparaison. À plus large échelle, le réseau permet des parallélismes aisés entre différents corpus. Connectés à la fois par la plateforme elle-même (via les algorithmes qui proposent des comptes similaires à ceux déjà visités dans l’explorer) et par les auteurs entre eux (par la citation, le partage, le hashtag), les pratiques poétiques individuelles entrent très facilement en communication au sein d’un ensemble plus large. Ainsi, de façon similaire à un réseau comme Twitter, mais distincte des pratiques littéraires numériques expérimentales « autonomes », les corpus de textes sur Instagram entrent dans une mise en réseau internationale et ouverte au public, dans laquelle un morceau poétique s’affiche aux côtés de posts dont la nature et le « genre » [17] sont complètement différents. L’acte poétique s’y construit ainsi dans une horizontalité avec tout un panel de contenus aux visées communicatives différentes.

Il faut souligner ensuite comment Instagram participe à la redéfinition de la notion de « texte » inaugurée par la littérature numérique. Ici, dans les cas où l’espace visuel du post est investi par du texte, la notion est rendue poreuse par l’hybridation du medium texte avec le medium visuel. Selon les catégories génériques identifiées par Jean Clément, la poésie d’Instagram relèverait du « genre » numérique de la poésie animée : « sur l’écran, la poésie se donne à voir en mouvements, elle est totalement indissociable de son support et ne pourrait ni être dite, ni être lue sans perdre l’essentiel de sa substance » [18]. En effet, même dans les cas où le texte n’est pas mobile, le « faire image » du post poétique est constitutif de son mode de signification, conséquence directe de l’ergonomie du réseau social. Si le « faire image » d’un post littéraire est conditionné en premier lieu par la forme même du post, pensée pour la communication visuelle, il est ensuite accentué par les choix typographiques et le graphisme en général.

Par ailleurs, le relais de la plateforme, acceptant plusieurs formats de support de texte (photographique, numérique) permet une diversité immense en termes de mise en forme. Que ce soit la création d’une identité visuelle spécifique, ou un désir d’attraper l’œil de l’utilisateur, il faut remarquer que ces mises en images sont le fruit de réflexions propres aux auteurs, de « mises en scènes » personnelles de l’œuvre littéraire. Elles sont ainsi le produit de la profonde modification du processus éditorial qui s’opère globalement dans les littératures numériques. L’auteur ayant un contrôle direct et total sur ses publications, les posts littéraires ne passent pas par l’homogénéisation graphique imposée par les maisons d’éditions. Ainsi, non seulement l’auteur produit ses propres publications, gérant leur fréquence et leur contenu, mais il décide aussi, dans les frontières du post, de leur forme qui en devient un constituant essentiel du « corpus ».

L’étude de cas que l’on propose à présent se fera sur un compte qui serait difficile à affilier à l’une des deux catégories identifiées plus haut. En effet, sur @anthropie, chaque post est une création poétique en soi : si les textes sont des bribes extraites du site anthropie.art – où sont publiés différents textes – ils acquièrent une autonomie nouvelle sur la plateforme, devenant des œuvres poétiques à part entière travaillées par le texte, le graphisme, la vidéo et le son. Le format papier y est définitivement oublié, les créateurs s’adaptant plutôt aux potentialités numériques du réseau et produisant ainsi des œuvres au statut original et résolument contemporain. Par ailleurs, l’affiliation du compte Instagram avec un site internet nous permettra de mettre en relief deux enjeux de la création sur Instagram.

2. @anthropie : adaptations multimédiales du texte

Anthropie.art (le site) est un espace numérique (porté par un collectif de littérature et d’arts graphiques qui ne communique pas l’identité de ses membres) dédié à la publication de textes dont les tailles et les genres varient (roman, fragments poétiques, nouvelles), dans un « geste en constante augmentation » (pour reprendre les mots de la plateforme). Plus qu’un blog littéraire, le site se présente comme un palimpseste digital dont le visiteur pourra suivre les évolutions, par exemple sous la section début, « acte de langage unique / mais nécessairement inachevé / récrivable à l’infini » : de ce point, le site fait sienne la « mobilité » caractéristique des littératures numériques.

Mais, n’étant présent sur aucun autre réseau, anthropie a fait de son compte Instagram une sorte d’extension créative de son site internet, depuis lequel on accède directement. Le compte se veut ainsi promotionnel mais démontre aussi une volonté d’investir le réseau social dans tous ses possibles. Puisqu’il semble nécessaire qu’une décontextualisation d’extraits ait des effets plus ou moins intentionnels, le geste pose la question de la multi-modalité entre support web et support Instagram.

Par ailleurs, dans ce « world of image », anthropie garde dans la plupart de ses posts une prédominance linguistique, du moins au niveau communicationnel. Le choix des polices Times et Times New Roman comme seules vectrices des éléments verbaux doit certainement se lire comme un parti pris. On le sait, les polices dites à « empattements » sont privilégiées à l’écrit pour leur lisibilité, alors que le numérique a promulgué les polices linéales pour les mêmes raisons. La police utilisée sur anthropie, Times, la plus transitive possible sur du papier (l’œil, habitué, ne la voit plus [19]) est importée sur un support qui lui est étranger. Paradoxalement l’image du texte gagne ainsi une visibilité, qui devient une lisibilité.

On peut dire qu’@anthropie relève tous les « défis » qu’Instagram lui lance : le temps amputé de la lecture est déjoué (albums, longues vidéos, images à décrypter), les hashtags sont défonctionnalisés, le signe textuel est aussi complètement graphique. Par ailleurs, les expérimentations d’@anthropie montrent que l’épanouissement du fait littéraire sur Instagram donne une nouvelle profondeur aux possibles « images du texte » [20], hors du livre et de ses références graphiques, et d’autre part pose la question de l’autonomie / hétéronomie entre des textes présents sur différents médias. Suivant ces propositions, on se concentrera sur trois séries de posts présentes sur le compte : les antijungles, les romans cassés, et les vidéos-poèmes.

2.1. Les anti-jungles

La série des anti-jungles est un ensemble de posts uniques constitués d’une photographie sur laquelle se déploie un texte de quelques lignes. La première antijungle propose une confrontation sémantique entre l’image du jardin de Versailles et les premières lignes du roman Chaosmose (publié sur le site) : « La jungle, on voit plus que ça, la jungle partout […] ». Les posts suivants (on suit la série grâce aux numérotations), évoluent vers des formes plus graphiques, où il devient parfois plus difficile de séparer le corps du texte du fond visuel. Ces posts sont les plus propices à l’« effet galerie », puisqu’il s’agit, en fait, de mise sur/dans image de fragments poétiques. Pour autant, ils s’éloignent radicalement des codifications que l’on a évoquées : plus rien ne rappelle la page, sauf parfois la forme rectangulaire du post (mais notons qu’elle apparaît d’autre fois en format paysage [21]). L’image n’est plus celle que crée le texte, mais devient sa scène d’exposition, voire d’existence. Le texte émerge de la photo, se détachant du fond par des effets de transparence. Comme c’est le cas pour beaucoup d’autres posts, le texte est travaillé à la fois comme une image et comme un texte : sa matérialité est mise en avant, sans jamais s’imposer complètement. Sur le modèle du premier post de la série, la scène est une globalité signifiante : dans antijungle no 4, un ordinateur nous informe de notre désuétude sur un fond de cockpit d’avion.

Doc. 2 – Antijungle n04. Message de mon ordinateur. Post du compte Instagram @anthropie, 13 mars 2018. Droits : collectif anthropie

2.2. Les poèmes visuels ou vidéos-poèmes

Anthropie intitule quatre de ses posts « poèmes visuels » ou « vidéos-poèmes ». Il s’agit de vidéos mettant en scène un extrait de texte toujours emprunté aux œuvres du site et accompagné de son. Si la spatialité est une caractéristique définitionnelle de l’image, elle est ici contrebalancée par le mode d’apparition linéaire des phrases. Les phrases isolées apparaissent les unes après les autres, dans une dynamique qui rejoue celle de la lecture, à l’exception que nos yeux restent fixes : les phrases s’auto-narrent et, via ce processus, gèrent l’ensemble de l’expérience.

Les poèmes notés 1 et 3 se déroulent sur un fond noir. L’image du texte s’affiche seule, en négatif du couple traditionnel noir/ blanc. La visualité n’est donc créée que par le texte : on est à nouveau tentés de replacer ce genre d’expérimentation au bout d’une trajectoire que Le coup de dés [22] a commencé. À la cadence des phrases mêmes s’ajoutent au moins quatre rythmes : celui créé par la fragmentation et la recomposition, par les animations cinétiques, par l’enchaînement des phrases, et par le son. Les vidéos sont montées de sorte qu’on peut distinguer deux temps différents : une fixité propice à la lecture et un mouvement (même s’ils se recoupent largement). Les phrases s’animent de façon à résonner aussi avec leur sens. Le texte et sa matérialité communient de façon assez inédite, par des sortes d’extensions audiovisuelles de la langue.

Doc. 4 – Photogramme de Poème visuel n03. Pirogue Ivre. Post du compte Instagram @anthropie, 31 janvier 2018. Droits : collectif anthropie.

Dans les poèmes 2 et 4, le texte est accompagné d’images, dans un processus un peu similaire à celui des antijungles, avec le mouvement en plus. L’image devient là aussi la scène d’existence du texte, dans une relation qui ne peut pas être qualifiée d’illustrative. À nouveau, il faudrait voir le post comme une globalité signifiante : au début de naissance d’un soleil, le jeu des lettres éparpillées évoque le tableau périodique des éléments ; le fond une atmosphère cosmique et vaporeuse, alors que le texte narre la formation d’un astre. On pourrait reprendre tous ces éléments d’analyse pour le poème 4 mais en y ajoutant un élément de complexification : les images ne forment pas seulement la scène du texte, mais elles participent aussi activement à la narration.

Doc. 5 – Terre vide, Post du compte Instagram @anthropie, 11 avril 2018. Droits : collectif anthropie

Ce genre de configuration est plus inédite, à la fois par rapport aux usages sur le réseau, mais même, peut-être, à l’histoire de la poésie. L’ère du numérique permet ce genre de collages digitaux ; une plateforme comme Youtube pourrait les accueillir. Néanmoins, sur Instagram, ils ont un statut différent car ils participent à la construction d’une globalité esthétique rattachée à un compte, et donc à une intention auctoriale, ce que l’ergonomie de Youtube, similaire à une base de données, met beaucoup moins en relief.

2.3. Les romans cassés

Les romans cassés sont des posts-albums reprenant différents extraits de Chaosmose. « Cassé » fait référence à cette amputation du texte source qui est présenté sur le site comme « un gros iceberg dont il faut casser les jambes », mais aussi à la mise en forme du texte, non-linéaire, ou plutôt dont la linéarité est bousculée jusqu’à la frontière de la lisibilité.

Doc. 6 – Enfant-ailes. Roman Cassé n02. Post du compte Instagram @anthropie, 31 janvier 2018. Droits : collectif anthropie.

Cette série est plus proche, graphiquement, de la page en papier, même si une volonté d’utiliser la spatialité du post est clairement visible. Parfois, la ligne brisée du texte adopte les contours du post, mimant matériellement la contrainte visuelle du rectangle. Le texte, comme s’il était trop grand pour l’espace du post, semble s’y adapter, et la contrainte spatiale imposée par le réseau social devient ici un terrain de jeu.

D’autre part, les extraits sont donnés sans contextualisation. L’utilisateur se retrouve ainsi au contact de noms, qu’il peut identifier comme personnages, insérés dans un récit dont il ignore potentiellement les tenants et les aboutissants. Ces posts créent un jeu avec leur double public potentiel (celui du site et celui du compte) : pour un lecteur de Chaosmose, ces extraits apparaissant au milieu de leur fil d’actualité peuvent enclencher un souvenir, la remise en jeu d’une expérience fictionnelle passée. Les romans cassés lui proposent inévitablement une expérience formellement nouvelle en regard du roman. En revanche, pour un lecteur n’ayant pas lu le roman, la décontextualisation produit des effets différents. À titre d’exemple : le roman cassé 2 isole une scène de bataille, où l’on peut identifier lieux, actions, personnages, etc. mais que l’on ne peut plus appeler « roman ». La dimension proprement narrative du texte source perd de son ampleur, l’extrait vaut pour le post qu’il produit. La légende (comme pour de nombreux autres posts) y participe : le titrage de l’extrait (« Enfant-ailes ») en fait une œuvre à part entière. Son autonomisation est ainsi le fait de ce brouillage générique, induit lui-même par le support qui l’accueille. Les hashtags y concourent également par leur défonctionnalisation : ils ne créent plus des connexions avec d’autres posts mais deviennent un lieu d’investissement poétique conçu comme une prolongation stylistique de l’extrait.

3. Ouvertures

Aussi les antijugngles, les romans cassés, et les vidéo-poèmes illustrent comment anthropie scénographie l’une de ses utilisations d’Instagram : signifier un geste unifié qui adapte et autonomise ses textes selon différents supports. La réutilisation du texte source permet de mettre en jeu les possibilités offertes par le cadre spécifique d’Instagram et elles sont dans ce cas aussi bien narratives et discursives qu’esthétiques et stylistiques. Ainsi, l’exemple du compte Instagram @anthropie problématise la notion de texte poétique par de multiples voies. S’il s’agit d’expériences formelles (d’une exploration d’un support numérique), elles modifient également les paramètres textuels aussi bien que lectoraux, ce que les romans cassés mettent par exemple en exergue par une intention claire de déjouer une lecture classique de roman. On aimerait revenir ici sur quelques pistes de réflexions qu’une exploration générale de la poésie sur Instagram, et plus particulièrement d’@anthropie, permet d’ouvrir.

Il est intéressant, tout d’abord, de revenir sur la notion d’interactivité, ou de participation, propre à la fois aux réseaux sociaux et à la littérature numérique. En effet, les études sur la littérature numérique ont montré que la publication d’un contenu littéraire sur une plateforme numérique permettait par de nombreuses voies – notamment les hypertextes – de donner au lecteur et au trajet individuel de lecture une place nouvelle et augmentée. Certains font concorder cette dimension nouvelle de l’échange littéraire avec les tournants récents de la théorie littéraire, dont elle deviendrait une sorte de matérialisation. Dans les mots de Guy Benett :

Il est clair que l’avènement de la littérature électronique a provoqué une remise en question de la nature du texte littéraire, qui a finalement atteint, grâce aux médias numériques, la textualité latente et centrée sur le lecteur prédite depuis des décennies par des théoriciens post-structuralistes et postmodernes […]. Le lecteur du texte électronique n’est plus simplement celui qui reçoit le message et qui déchiffre le message « tout fait » contenu dans le texte écrit par l’auteur ; au contraire, il participe à l’élaboration du texte comme de son message [23].

Finalement, la démarche d’auto-éparpillement du collectif sur différents supports est également une étape de conditionnement d’une lecture que l’on veut sans cesse réactualisée. L’interactivité n’est pourtant pas tout à fait la même que celle qui se joue par exemple dans un texte à « zones manipulables » [24], comme un hypertexte. Dans le cas d’anthropie, la multiplication des trajets de lecture possibles se fait en effet à travers les plateformes, dans un parcours qui, d’une certaine manière, est assez habituel pour l’utilisateur lambda (basculer d’un site internet à un réseau social spécifique). Cependant, le parcours est ici unifié par une instance auctoriale qui produit les publications reçues des différentes plateformes et par la récurrence des textes à chaque fois transformés. Ainsi, si l’interactivité à proprement dite (influence active du lecteur sur son parcours de lecture) est absente, il y a bien une participation du lecteur à la construction d’un texte, possédant une certaine uniformité tout en étant recréé par les expériences de lecture à chaque fois uniques. Anthropie met ainsi en relief un autre potentiel quasi illimité du numérique : celui des croisements inter-plateformes et de leurs déterminations plurielles d’un même contenu (ou d’un contenu parent).

En outre, l’aspect actif et participatif de la lecture est inhérent à la plateforme même sur laquelle les textes s’exposent. Il y a d’abord la fonction importante du commentaire, mise en avant par le réseau social. Comme le remarque Thierry Crouzet, sur Instagram les commentaires ne forment qu’un avec la légende et le post [25]. D’autre part, et en plus de tous les échanges possibles entre auteurs et lecteurs (commentaires, messages privés, etc.), Instagram permet un autre type de dialogue entre contenus et utilisateurs, produit par la publication de textes poétiques sur une plateforme créée initialement pour le partage d’images quotidiennes, et donc par une intégration importante de la poésie dans l’espace public numérique. L’originalité d’anthropie réside aussi dans sa capacité à faire vivre ses expérimentations littéraires à la fois sur une plateforme spécifique (le site) et sur une plateforme sociale, où elles coexistent avec des pratiques complètement hétérogènes. Le public de ces essais, plus étendu, est par ailleurs un public en principe lui-même actif sur la plateforme – que ce soit dans la sphère « littéraire » ou non – et ses créations côtoient les contenus poétiques. Ces posts aux visées communicatives différentes peuvent être associés en un seul coup d’œil de l’utilisateur, par exemple dans la rubrique explorer.

Dans un deuxième temps, soulignons que la notion de textualité se voit poussée aux limites de ses propres définitions, et sur certains points ce phénomène dépasse la simple convergence avec les théories de la lecture contemporaines. En effet, dans cette dynamique de démocratisation et de multiplication, la littérature « hors du livre » est aussi une performance, une exposition, une vidéo, et cette pluralité de natures fait ici écho à plusieurs phénomènes observables dans la littérature et les arts contemporains, dont les frontières respectives se font de moins en moins claires [26]. La tension première est bien celle entre le texte et l’image (et le texte devenu image), mais elle devient ensuite une tension entre texte et performance, entre un contenu et un dispositif voué à la monstration, « permettant […] une spectacularisation du texte à l’écran [27] ».

Si l’étape de transfert entre support texte et support écran implique une « spectacularisation » ne serait-ce que par la mise en évidence de la dimension visuelle du texte, elle trouve sur un réseau social comme Instaram une ampleur nouvelle. Il faut remarquer en effet que l’ergonomie de la plateforme est elle-même basée sur un principe « perfomatif », dans la mesure où elle préconditionne la durée de visibilité des posts et leur effectuation. Le temps de réception est extrêmement proche du temps de la publication (après un certain temps, le post disparaît du « fil »). L’apparition du texte (statique ou mobile) opère pendant le temps d’affichage du post sur l’écran dans un ici-maintenant qui est pensé comme étant à la fois celui du créateur et celui du récepteur. Quand il y a publication, il y a d’abord désir de toucher, dans un temps relativement court, un utilisateur connecté au même moment, et ensuite, éventuellement, une volonté d’archivage, de construction d’un profil cohérent, etc. Instagram met ainsi également en relief un autre conditionnement naturel du support, qui est celui du mode de consommation des œuvres par le lecteur-spectateur. Ici, le réseau social unifie la consommation de contenus aux natures multiples sur un même principe, un même espace-temps, et rapproche par-là l’acte poétique de pratiques autres, notamment performatives.

Ainsi, si l’objet de cet article était de montrer, sur un objet spécifique, le conditionnement maintenant connu d’un support sur une forme littéraire, il se conclut sur une remarque plus ouverte. Si la poésie Instagram peut exemplifier une conception postmoderne de la textualité comme de la lecture, les créations contenues par le réseau font aussi écho à une redéfinition plus large des pratiques artistiques, de leurs diffusions et de nos façons de les consommer. Les angles d’approche sur un simple « post » poétique sont multiples, et cette diversité prouve à elle seule l’impact que le support Instagram a sur les œuvres de ces nouveaux poètes. Toutefois, ces exemples tirés d’un réseau social spécifique ne sont en réalité qu’une autre illustration des bousculements que le numérique a provoqués vis-à-vis des notions de texte et de lecture, des processus éditoriaux et des interactions entre auteurs et lecteurs. Surtout, ils montrent encore comment, à l’intérieur du vaste univers que recouvre le terme « numérique », chaque plateforme matérialise une autre idée, formelle et relationnelle, de l’acte poétique.

BENNETT Guy, « Ce livre qui n’en est pas un : le texte littéraire électronique », Littérature, vol. 160, n° 4, 2010, p. 37-43.

BONNET Gilles, Pour une poétique numérique. Littérature et internet, Paris, Hermann, 2017.

BOUCHARDON Serge, La valeur heuristique de la littérature numérique, Paris, Hermann, 2014.

BOUCHARDON Serge, BROUDOUX Evelyne, DESEILLIGNY Oriane, GHITALLA Franck, Un laboratoire de littératures : littérature et internet, Paris, Bibliothèque publique d’informations, Centre Pompidou, 2007.

CLÉMENT, Jean, « La littérature au risque du numérique », Document numérique, vol. 5, n° 1, 2001, p. 113-134.

RUFFEL David, « Une littérature contextuelle », Littérature, vol. 160, n° 4, 2010, p. 61-73.

SAEMMER Alexandra, « Hypertexte et narrativité », Critique, vol. 819-820, n° 8, 2015, p. 637-652.

SOUCHIER Emmanuël, « L’image du texte pour une théorie de l’énonciation éditoriale », Les cahiers de médiologie, 1998/2, n° 6, p. 137-145.

THÉRENTY Marie-Ève, « Pour une poétique du support », Romantisme, 2009/1, n° 143, p. 109-115.

ALTER Alexandra, « Web Poets’ Society : New Breed Succeeds in Taking Verse Viral », New York Times, disponible en ligne (consulté le 20 mars 2018).

COLARD Jean-Max,« Ce qui est frappant, c’est l’extrême banalité des images Instagram », entretien avec Laurent Jenny, Les Inrockuptibles, disponible en ligne (consulté le 30 mars 2018).

DEUTSCHMANN Camille, « Mélancolie pixélisée : sur Internet, la poésie s’est réinventée », Konbini, disponible en ligne (consulté le 29 mars 2018).

GIULIANI Morgane, « Le cercle des poétesses d’Instagram », Nouvelobs, disponible en ligne (consulté le 1er avril 2018).

MANILEVE Vincent, « Comment les réseaux sociaux dépoussièrent la poésie », Slate, disponible en ligne (consulté le 1er avril 2018).

MAZIN Cécile, « Raupi Kaur, la poétesse au 500’000 recueils vendus », Actualitte, disponible en ligne (consulté le 20 mars 2018).

Notes

[1] Voir par exemple, l’article du New York Times du 07.11.2015, qui inaugure le néologisme, ou, en français, celui de Slate du 10.11.2015.

[2] Gilles Bonnet, Pour une poétique numérique. Littérature et internet, Paris, Hermann, 2017.

[3] On suit ici l’attention portée à la détermination du contenu par le support notamment mise en avant par Marie-Ève Thérenty, « Pour une poétique du support », dans Romantisme, 2009/1, n° 143, p. 109-115.

[4] Comme il a été repensé par Marie-Ève Thérenty : « Après des années d’occultation par la discipline des conditions matérielles de production de la littérature, l’histoire littéraire est peut-être aujourd’hui en mesure de substituer à sa triade : auteur, lecteur, texte, un nouveau quarté : auteur, lecteur, texte, support » (ibid, p. 111).

[5] « Posts » est un anglicisme qui désigne la publication d’un contenu sur un forum, blog ou réseau social.

[6] « Post bad » désigne dans l’argot des réseaux sociaux une jeune femme attirante dont les selfies sont amplement « likés ». Accompagné d’un complément (« post bad couples » ; « post bad métisse »), le terme s’élargit pour englober tous les comptes très populaires. Pour les comptes proprement littéraires, voir également @langlaev (441k), @najwazebian (741k), @rmdrk (1,8M), @nikita_gill (367k) ou @r.h.sin (1,1M) et @benisidore (35,9k), francophone et publié aujourd’hui aux éditions du Chêne (2016).

[7] « Les inscriptions sur support numérique, contrairement à celle sur des supports statiques comme le papier, la pellicule ou le vinyle, possèdent des propriétés dynamiques qui modifient profondément les modes de constitution d’une signification à partir de signes » (Serge Bouchardon, Evelyne Broudoux, Oriane Deseilligny, Franck Ghitalla, Un Laboratoire de littératures, littérature numérique et internet, Paris, Éditions de la Bibliothèque publique d’information, 2007, p. 101).

[8] Pour « biographique ». Il s’agit d’un encart où l’utilisateur peut se présenter en quelques mots.

[9] Onglet accessible depuis son compte utilisateur, où l’on découvre des contenus populaires déterminés par un algorithme personnalisé.

[10] C’est-à-dire prévue pour une utilisation à partir d’un téléphone portable. Certaines fonctionnalités sont ainsi bloquées si on accède au réseau depuis un ordinateur (et le design change légèrement).

[11] Par quoi l’on entend un investissement spatial de la forme poétique (vers libres, calligrammes, etc.), qui force l’attention du lecteur sur la dimension visuelle de ce qu’il lit.

[12] C’est l’expression de Laurent Jenny dans les Inrockuptibles du 29.05.2013 (ici).

[13] « disait Stendhal », rajoute-t-il. La formule empruntée au narrateur du Rouge et le Noir entre également en échos avec l’œuvre écrite de François Bon, dont la dimension documentaire est forte. Voir par exemple l’entrée « Miroir » d’Autobiographie des objets, Paris, Seuil, 2012.

[14] Ce qu’il déplore en revenant sur cet ambitieux projet dans un article de son blog tcrouzet.com (« Des livres sur Instagram », 02.04.2016).

[15] Cette fonction pouvant se complexifier, notamment selon le degré d’iconicité de l’image, de l’illustration pure à l’évocation ou la métaphorisation du texte qu’elle accompagne.

[16] « Le livre a cessé d’être un « volume », il ne constitue plus l’unité de lecture de la bibliothèque. Les textes numérisés n’étant plus contraints par les limites du papier, ils peuvent être stockés sur des supports de très grande capacité […] Le corpus remplace le livre. Constitué des textes d’un même auteur ou de ceux d’un ensemble plus large […], le corpus est la nouvelle unité de lecture sur support électronique » (Jean Clément, « La littérature au risque du numérique », Document numérique, vol. 5, n° 1, 2001, p. 118). Sur certains comptes que l’on mentionnera, cette unité se voudrait presque un recueil, le travail graphique des auteurs allant dans ce sens.

[17] Photos de plats, de vacances, selfies, publicités, comptes d’artistes ou d’institutions, de célébrités, etc.

[18] Jean Clément, « La littérature au risque du numérique », art.cit., p. 126.

[19] Une remarque qui est faite par Emmanuël Souchier, à propos de la typographie en général (« son évidente omniprésence masque son existence au point de la faire disparaître et d’en effacer le sens et la fonction ») mais qu’il faudrait peut-être ajuster selon les modalités de la lecture, typiquement ici entre support papier et numérique (« L’image du texte pour une théorie de l’énonciation éditoriale », Les cahiers de médiologie, 1998/2, no 6, p. 141).

[20] Selon l’expression d’Emmanuël Souchier, art.cit.

[21] Il est d’ailleurs intéressant de constater que les deux seuls posts du compte qui évoquent explicitement le format d’une page de livre sont ironiques : ce sont les poèmes illisibles et le roman contemporain.

[22] Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, publié pour la première fois dans la revue Cosmopolis en mai 1897, puis réédité par la NRF en 1914.

[23] Guy Bennett, « Ce livre qui n’en est pas un : le texte littéraire électronique », Littérature, vol. 160, n° 4, 2010, p. 42.

[24] Alexandra Saemmer, « Hypertexte et narrativité », Critique, vol. 819-820, n° 8, 2015, p. 639.

[25] « J’ai même découvert un auteur qui, pour attirer l’attention vers son livre de marketing, l’a publié en intégralité sur Instagram, le sujet du livre étant comment promouvoir un livre. Chacune de ces expériences s’enrichit des commentaires des lecteurs, affichés immédiatement à la suite du texte principal et qui fusionnent avec lui, au point d’être presque indifférenciables. » (« Des livres sur Instagram », op.cit.).

[26] Voir par exemple l’article de David Ruffel, « Une littérature contextuelle », Littérature, vol. 160, n° 4, 2010, p. 61-73.

[27] Serge Bouchardon et alii, op.cit., p. 103.

Auteur

Copyright

Tous droits réservés.