De la poésie sonore à la fiction audio

Le présent colloque tombe à point nommé. La fiction radio manque cruellement aujourd’hui d’espaces pour réfléchir à sa pratique. Il y a peu nous avions encore la revue Syntone qui nous servait de chambre d’écho, c’était un peu nos Cahiers du Cinéma à nous. Nous n’avons plus la revue Syntone, et nous nous sentons bien seuls. Des moments réflexifs comme celui-ci sont d’autant plus précieux qu’ils contribuent à faire émerger une prise de conscience de notre propre pratique, à faire naître une culture.

Je vais essayer, dans cette intervention, de décrire brièvement mon parcours artistique, de montrer comment je suis passé de la poésie sonore à la fiction radio [1], pourquoi ce passage a été tout naturel pour moi, alors que – comme me le rappelait Pierre-Marie Héron en préambule – c’est un trajet finalement assez peu commun ; je souhaiterais ensuite mettre en lumière les concepts qui sous-tendent la notion même de poésie sonore, et qui continuent à éclairer ma pratique de la fiction audio ; enfin, en vous ouvrant ma modeste boîte à outils conceptuels, j’ai l’espoir que l’un ou l’autre de ces outils puisse vous servir également dans votre approche de la radio et nous aide à dessiner ensemble un horizon de la fiction audio.

J’aimerais commencer en annonçant mon présupposé de départ (sans doute très largement partagé dans ce colloque) : la fiction radio est un art ; c’est ma conviction ; la fiction radio est un art à part entière, au même titre que le cinéma ou la littérature par exemple, et en tant que tel n’a pas à rougir devant ces grands modèles. L’intitulé même de ce colloque, évoquant un « désir de belle radio », semble à la fois placer avec enthousiasme la radio au rang des Beaux-Arts, et suspendre dans le même temps son geste à la condition d’un désir encore à réaliser.

J’affirmais à l’instant que la fiction radio est un art à part entière. Pourtant, à la différence de ses grands aînés, on ne peut pas dire que se rencontre couramment dans la jeunesse de vocation à la fiction radio. Je ne pense pas que beaucoup d’adolescents se soient réveillés un matin en se disant : « Plus tard je ferai de la fiction radio », alors que c’est le cas pour l’écriture, la musique, le cinéma, etc. On peut donc se demander pourquoi ce n’est pas le cas, et si cet état de fait ne jette pas quelque ombre sur la prétention de la fiction radio à être un art à part entière.

Je ne déroge pas à la règle moi-même. Dans ma jeunesse, je ne me suis pas non plus rêvé réalisateur de fictions radio [2]. Ma vocation, c’était plutôt la poésie. J’étais biberonné à Lautréamont, Henri Michaux, Antonin Artaud (dont l’émission longtemps censurée Pour en finir avec le jugement de dieu faisait déjà partie de mon panthéon). Mais à l’époque tout ce qu’on me proposait comme poésie contemporaine dans les rangées des bibliothèques publiques, c’était une sorte de « poésie blanche », très abstraite, qui ne semblait pas pouvoir parler du monde dans lequel je vivais – le monde du parking de l’hypermarché, des lotissements résidentiels Bouygues ou du journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernault. Mon désir poétique se fracassait contre ces réalités, et s’y fracassait d’autant plus que le langage – les vieux mots du dictionnaire français, fatigués par des siècles d’usage [3] – ne me semblait pas adapté pour décrire dans toute sa crudité cette réalité contemporaine, et la transcender.

À partir de ce moment-là j’ai pensé que je devais renoncer à la poésie, et que le salut viendrait de ce que je pensais être son antithèse : le cinéma. Paradoxalement c’est en commençant mes études de cinéma, aux Beaux-arts de Genève, que je découvre la poésie sonore [4]. C’est un choc : on m’avait caché cette forme de poésie jusqu’à ce jour ! J’assiste donc à des lectures-performances de poètes qui « sortent le poème de la page », le mettent « debout » sur scène, le font passer à travers leur corps, leur voix, comme Christian Prigent ou Christophe Tarkos. Je commence moi-même à pratiquer la poésie sonore, sur scène, avec ma propre voix, avec des textes qui sonnent, en m’accompagnant parfois de sons, déjà. En même temps dans mes études de cinéma je découvre comment fonctionnent les logiciels audio, je prends l’essentiel de mon plaisir à post-synchroniser mes petits films d’étudiant – c’est-à-dire à refaire tous les sons un à un, à la façon d’un Tati ou d’un Fellini. Mais je m’avère être un bien piètre cinéaste ; en séance de visionnage, mes rushes me semblent toujours fades, décevants, jamais à la hauteur de mes images mentales.

La rencontre avec la radio se produit quand j’arrive à Bruxelles, dans le cadre de mes études de cinéma – la radio est alors le seul endroit à Bruxelles à accueillir ma passion pour la poésie sonore. Mais pas n’importe quelle radio : l’atelier de création sonore radiophonique (acsr). C’est un endroit unique en son genre, qui me permet très tôt de proposer des dispositifs radiophoniques pour des formes poétiques [5]. Quand j’y arrive dans les années 2000, l’acsr bouillonne de réflexions sur la radio – « la radio est un art » est notre mantra. Mais autant, dans nos discussions, cette certitude est assez facile à défendre quand il s’agit du documentaire radiophonique, avec des grandes figures comme Yann Paranthoën ; ou quand il s’agit de la création radiophonique de type Hörspiel, avec des noms comme René Farabet, Luc Ferrari ou encore l’ACR de France Culture ; autant cette affirmation devient beaucoup plus difficile à tenir quand il s’agit de fiction radiophonique. En tout cas, dans notre expérience à ce moment-là, nous n’avons jamais vécu de choc esthétique en écoutant une fiction radio, il n’y a aucune grande figure que nous admirons et dont nous voulions nous inspirer. Il faut rappeler qu’à l’époque on parle encore de « dramatiques radio » sur les ondes publiques, que ce qu’on y entend sent souvent le renfermé, le studio. La fiction radio d’alors ne nous semble pas animée d’une volonté propre, elle semble se contenter de son rôle de faire-valoir servile d’un texte et d’un auteur. Ce n’était pas ce dont nous rêvions. Et cet état de fait nous embêtait beaucoup, parce que nous nous disions que théoriquement il n’y avait aucune raison pour que la fiction radio ne soit pas un art majeur.

Jusqu’à ce que l’on découvre – c’est le déclic qu’on attendait – cette fiction radio qui s’appelle Le Bocal, de Mariannick Bellot et Christophe Rault, sur Arte Radio. Ce n’est sans doute pas pour rien si le changement vient d’une webradio (c’est complètement nouveau à l’époque), si la révélation vient du numérique. On est en 2006 pour la première saison, puis en 2008 pour la deuxième (la plus aboutie selon moi). Et là soudain on se dit : c’est une fiction audio purement radiophonique, qui intègre le son comme une dimension intrinsèque de son écriture ; c’est absolument irréductible à la littérature, au théâtre ou au cinéma ; c’est purement radiophonique… C’est ce qu’on attendait. Ce modèle nous a libérés, nous a permis de nous dire : voilà, c’est possible.

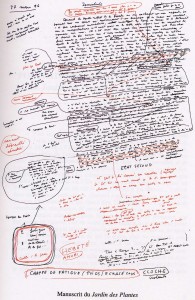

À partir de ce moment-là, je commence moi-même à réaliser des fictions radio. Dans une « première période » si j’ose dire, que je qualifierais d’expérimentale [6], je réalise encore des fictions radio « en poète » ; c’est-à-dire qu’à chaque fois je trouve une idée sonore qui me semble valoir la peine d’être réalisée, mais à chaque fois je me dis aussi que c’est la dernière fois, que c’est un one shot. Je ne suis pas encore entièrement convaincu que la fiction radio est un langage à part entière. Dans Kirkjubæjarklaustur par exemple, l’idée était de faire une fiction radio « normale » en quelque sorte, mais où tous les sons – narration, dialogues, musique, bruitage, sound design, paysage sonore – sont faits « à la bouche ». La seule source sonore, c’est la bouche des trois interprètes que nous sommes. À partir de cette source unique, on recrée tout un monde. C’est une sorte de geste d’arte povera radiophonique, si l’on veut, d’affirmation de l’artificialité radicale de la radio et en même temps de sa simplicité et sa puissance universelle. À partir de rien, à partir de la flammèche vacillante d’une voix, on peut recréer le monde. Pas besoin d’autre chose. Au diable le réalisme ! Encore une fois, l’idée derrière cette démarche était de créer un objet strictement radiophonique, sans équivalent dans d’autres disciplines, cinéma ou littérature par exemple.

Et puis dans un deuxième temps, après cette période « expérimentale », j’entre dans une deuxième période plus « fictionnelle » [7], où je commence à assumer que je suis un réalisateur de fictions radio, que c’est devenu mon mode d’expression principal, mon métier, où je commence à apprécier le simple fait de raconter une histoire avec les moyens du son et de la radio, où je suis enfin convaincu qu’il y a une infinité de styles possibles en fiction radio, que c’est un langage à part entière [8].

*

Après avoir rapidement brossé mon parcours, j’aimerais revenir maintenant à la notion de « poésie sonore » – un bien étrange objet quand on y pense –, et prendre le temps de m’arrêter sur certains des concepts qui la traversent, et qui contaminent encore ma propre façon de faire la radio. Dans le cadre de cette intervention, je ne parlerais pas de toute la poésie sonore (il faudrait un colloque entier pour cela), je me concentrerai donc uniquement sur Henri Chopin, un des fondateurs de la poésie sonore [9], à la fois parce qu’il est sans doute le plus emblématique des poètes sonores, mais surtout parce que son œuvre est celle qui m’a le plus marqué. Il n’y a quasiment pas de mots dans les audiopoèmes d’Henri Chopin (c’est ainsi qu’il les nomme), c’est essentiellement du souffle, du corps qui est enregistré. Il y aurait de multiples façons de décrire le travail d’Henri Chopin. L’un d’elles – très caricaturale – consisterait à dire par exemple que c’est quelqu’un qui a enregistré des gargouillis sur un magnétophone et qui appelé ça « poésie ». Comme dans un geste duchampien où l’on pose l’estampille « art » sur une pissotière. Au-delà de la provocation, ce geste a le mérite de faire table rase d’une certaine poésie – pompeuse, précieuse, académique, bourgeoise (rayer la mention inutile). Et cela fait le plus grand bien. Mais c’est aussi une affirmation du corps, de l’organique – là encore en opposition à une poésie « blanche », abstraite, éthérée. Et c’est aussi tout simplement très beau. Si on écoute du Henri Chopin aujourd’hui, c’est d’une beauté lunaire, ça ne ressemble à rien, c’est une expérience inouïe, comme si on venait d’atterrir pour une heure sur une planète aux paysages inconnus qu’on ne serait pas sûr d’être amené à revoir un jour.

Mais – et c’est là où je voulais en venir – c’est aussi un geste théorique. Le simple fait d’appeler « poésie » l’enregistrement de cette voix pure, de ce pur vouloir-dire dénué de mots, contient toute une pensée, complexe et élaborée, repliée sur elle-même. Que nous dit ce geste ? Que toute l’histoire de la littérature est une simple parenthèse, un accident de parcours technologique dans l’histoire d’un art qui serait beaucoup plus vaste, beaucoup plus ancien, et qui serait la Poésie sous la forme de la tradition orale, l’Art de la parole, un art originel qui aurait toujours été là. Depuis la nuit des temps la poésie aurait été orale, sauvage, sous la forme du cri ou du chant, primitif d’abord, accompagnant pendant des dizaines de millénaires Homo Sapiens dans ses chasses ou dans ses peintures rupestres à la lueur des torches, puis s’articulant, devenant exclamation, émerveillement, imprécation, mélopée, ritournelle, litanie, sortilège, prière, jeu, joute ; elle se serait certainement civilisée au Néolithique, à la fondation des Cités et des civilisations, raffinée, enrichie au contact des autres langues et des autres cultures, sous la forme de l’épopée notamment, occasionnellement accompagnée de cordes pincées ou de tambours de peaux ; elle serait devenue d’une sophistication extrême, ses meilleurs aèdes auraient été recherchés dans les cours les plus prestigieuses – nous sommes à l’époque des sources orales de l’Iliade et de l’Odyssée – mais toute cette lente construction d’un art s’est évanouie d’un coup dans notre mémoire, comme finissent toujours par s’évanouir les paroles. Ce n’est finalement que très tardivement dans l’histoire de la Poésie que s’opère la rencontre déterminante avec une nouvelle technologie, l’écriture, une technologie de comptables à l’origine, inventée pour répertorier le nombre de jarres d’orge ou de têtes de bétail que l’on devait. La rencontre avec cette technologie a été – on le sait – ô combien heureuse et féconde, et a engendré cette longue idylle qu’on appelle littérature. Mais pour passionnante qu’elle soit, ce moment particulier de la Poésie qu’est la littérature n’en constitue pas pour autant l’Alpha et l’Oméga, elle n’en est si l’on veut que le dernier méandre. Et tout nous incite à croire que la Poésie avant l’écriture était tout aussi heureuse et féconde. Le geste d’Henri Chopin consiste (entre autres) à nous reconnecter à cette fécondité heureuse des origines, à faire revivre son énergie essentielle et à la réinventer à l’aune de notre temps.

Si on suit ce chemin de pensée jusqu’au bout, on pourrait affirmer que l’écriture au fond n’est rien d’autre qu’une technologie d’enregistrement de la voix. On se souvient que Saint Augustin s’étonnait de voir un de ses collègues lire un texte à voix-basse. C’était une anomalie à l’époque. Un texte était censé être restitué à voix-haute. Un lecteur devant un manuscrit, c’était un peu comme une tête de lecture devant une bande magnétique, un diamant sursautant dans un microsillon ; il s’agissait de déchiffrer un système de signes et de le transposer en phénomène acoustique, phonatoire. À ceci près que l’enregistrement audio restitue le grain de la voix, son timbre, son rythme, quand l’écriture ne parvient à capturer que la suite des mots, le flux d’énonciation – dans lequel il nous arrive parfois tout de même de pouvoir encore « entendre » la voix-fantôme de l’énonciateur : c’est l’autre nom du style. Pour comprendre l’étonnement de Saint Augustin, il nous faut procéder par transposition. Imaginons par exemple que l’invention de la notation musicale ait rendu complètement obsolètes les concerts et les disques, et que désormais la musique ne se consomme plus qu’en silence, dans la solitude de sa chambre, le nez sur sa partition… La poésie sonore fait en quelque sorte retour aux origines de la poésie orale, en restituant ce lien au phonatoire, au timbre de la voix vivant et vibrant, mais en conservant de l’histoire de la littérature l’écriture, ou archi-écriture au sens derridien, l’inscription de cette voix vivante et vibrante sur ce nouveau papier qu’est la bande magnétique [10]. Car la poésie sonore n’est pas qu’affaire de présence sur scène du corps du poète ; dès le départ, c’est le magnétophone qui est cardinal dans la fondation de la poésie sonore[11], pensé comme un nouveau stylo.

*

Si l’on fait pour sienne cette « théorie » que je viens d’énoncer, on ne s’étonnera pas que le glissement de la poésie sonore à la fiction audio se soit fait tout naturellement, un peu à la manière d’un écrivain qui, après avoir touché à la poésie, jetterait son dévolu sur le roman pour élargir sa palette [12].

Jusqu’à présent j’ai utilisé presque indifféremment les termes fiction radio et fiction audio. Il est temps de marquer ma préférence pour ce dernier. Est-ce à dire que je rattacherais d’une façon ou d’une autre la fiction audio à la grande Geste de la Poésie sonore dessinée par Henri Chopin, et que ce faisant je lui confèrerais un caractère plus essentiel que la fiction radio ? Je ne suis pas loin de le penser : le terme de fiction audio me semble plus vaste, en effet, je m’y reconnais plus, et j’affectionne particulièrement cette filiation, ce glissement sémantique de poésie / sonore à fiction / audio. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faille jouer la fiction audio contre la fiction radio. Je ne pense pas que ça ait la moindre utilité. On sait combien il est tendu ces jours-ci de remettre en cause la radio face au rouleau compresseur du podcast – avec le danger d’un nivellement par le bas, d’un sous-financement, voire d’une disparition complète de la création radio. Je rappelle que le slogan du premier Paris Podcast Festival en 2018 était : « Ce n’est pas de la radio, c’est du podcast ! » [13]. Dans cette situation, on peut comprendre que soit très mal vécue par les acteurs et les actrices de la radio de création, œuvrant dans une ombre la majorité du temps, cette OPA agressive du podcast sur la narration sonore, tirant la couverture à soi, reléguant la radio au rang d’antiquité, criant haut et fort avoir inventé la roue.

Je pense que nous sommes à un moment particulier de notre histoire. Ce n’est sans doute pas pour rien si ce colloque s’est donné pour cadre d’études les dix ou vingt dernières années de notre médium. Cela coïncide avec l’arrivée du numérique dans les techniques d’enregistrement, de production et de diffusion [14]. Je suis convaincu que cette (r)évolution technologique a bouleversé plus qu’on ne le pense notre façon de faire de la fiction radio, son esthétique en général. Quand j’ai commencé à manipuler du son au tournant des années 2000, il n’était pas rare encore d’utiliser la bande magnétique, que ce soit pour l’enregistrement ou pour le montage. Je n’ai aucune nostalgie de cette époque-là, parce que pour moi c’était un support beaucoup plus lourd, beaucoup moins malléable que le son sur ordinateur. Une partie de l’amour que je voue au son est liée à la fluidité organique du numérique que j’ai tout de suite ressentie en le découvrant. J’évoquais plus haut Le Bocal sur Arte Radio. Pour moi c’est typiquement une œuvre d’une époque numérique. Je suis persuadé que c’était infaisable sur un vieux banc de montage magnétique, ou alors cela aurait été tellement fastidieux, cela aurait demandé tellement d’heures de travail pour atteindre une telle intrication du son et de la narration que personne n’aurait même songé à s’aventurer dans une telle esthétique.

Avec le numérique, le son acquiert une véritable plasticité, on peut modeler et remodeler à l’infini le flux d’ondes sonores qui coule de votre ordinateur. Pour illustrer cette impression, je vais donner un exemple : dans une de mes fictions, John Haute Fidélité, j’ai échantillonné un extrait d’une symphonie de Beethoven et j’ai modifié après coup les notes à l’intérieur même du sample, pour y introduire des dissonances presque dodécaphoniques. Comme si Beethoven avait écouté du Arvö Part sur son mp3. Ou comme si j’avais pu prélever l’ADN sonore de Beethoven, le modifier génétiquement et l’expédier par uchronie musicale dans un monde parallèle inconnu. Si les techniques du montage et du mixage étaient déjà présentes à l’ère du magnétophone et faisaient partie intégrante de son esthétique, le numérique a ajouté une nouvelle dimension sonore : l’art de la mutation.

Dans les années à venir, de nouvelles technologies audio vont faire leur apparition : l’Intelligence Artificielle ou les deepfakes vont nous permettre (ou nous permettent déjà [15]) de cloner des voix, par exemple la voix des morts, et de leur faire dire ce que l’on veut. Je me prends à imaginer une fiction où j’exhumerais une archive inconnue du général de Gaulle… ou une chanson inédite d’Édith Piaf… Ces technologies ne sont pas effrayantes à mes yeux dans leur usage artistique (dans un usage journalistique ou de manipulation de la vérité, c’est tout autre chose), elles sont réjouissantes au contraire, car elles mettent le créateur sonore dans la position de l’écrivain-démiurge, pouvant convoquer le monde à l’infini sur son ordinateur. Et cela va selon moi dans le sens d’un art audio comme art majeur.

Mais le tournant principal que le numérique a fait prendre à notre médium à mon avis se situe au niveau de la diffusion – la radio considérée non plus seulement comme art de flux, mais aussi comme art de stock. On peut ici reprendre à notre compte l’analogie avec le bouleversement que l’écriture a provoqué dans la poésie orale. Ce qui apparaît avec le numérique, c’est moins la possibilité de conserver des traces des œuvres passées – l’archivage sur bandes magnétiques ayant toujours existé dans les grandes radios publiques – que celle de les partager et de consulter facilement et largement [16]. Les écrivains ont leur bibliothèque, les cinéastes ont leur cinémathèque, et c’est dans la connaissance intime des œuvres du passé, dont on peut s’inspirer ou qu’on peut au contraire rejeter, que se crée une culture, par sédimentation. Or jusqu’à assez récemment en radio nous n’avions pas l’équivalent d’une radiothèque. La radio était un art quasi-amnésique, où chaque génération recommençait à bâtir sur du sable.

Cela a changé depuis une petite vingtaine d’années. Nous nous écoutons les uns les autres. Nous ne « ratons » plus la diffusion des œuvres de nos collègue, dans la mesure où celles-ci restent généralement consultables pendant des années [17]. Ces écoutes, ainsi que l’existence de festivals, de quelques – trop rares – articles critiques (dans feu Syntone, aujourd’hui dans Télérama ou Le Monde), ou d’un colloque comme celui-ci, contribue à créer l’émulation indispensable à la formation d’une véritable scène de la fiction sonore francophone.

En revendiquant plus haut mon attachement au terme fiction audio, j’ai peut-être donné l’impression de me placer moi-même dans cette catégorie d’artistes audio détachés de toute institution radiophonique, créant et diffusant indépendamment sur Internet. Or il n’en est rien. Mon mode de production reste extrêmement attaché à l’institution « radio » [18], qu’elle soit publique ou non, ne serait-ce que parce que c’est là qu’on peut trouver le financement indispensable à une production professionnelle comprenant comédiens, bruiteurs, sound designers, ingénieurs du son.

Cependant ces purs artistes de « fiction audio » détachés de l’institution radiophonique que je décris existent. Je citerai trois noms. Daniel Martin-Borret tout d’abord, qui – même s’il est régulièrement diffusé sur des radios – est vraiment pour moi l’exemple parfait de l’auteur audio, produisant ses pièces sur son propre blog, faisant tout lui-même, de l’écriture à la technique en passant par la musique et la diffusion, une sorte d’écrivain audio total (je ne sais pas s’il apprécierait ce terme). Je citerai également Èlg, un musicien électronique expérimental basé à Bruxelles qui a réalisé avec Amiral Prose une fiction audio hallucinée, à mille lieux du « storytelling » omniprésent dans le podcast. Je vous le recommande vivement, c’est très inspirant. Et enfin je citerai Vimala Pons, une circassienne et comédienne (notamment dans les films de Bertrand Mandico) et son très étrange et abouti Mémoires de l’Homme Fente, un livre audio ou « film sans images » (tel qu’elle le nomme) distribué directement en cassette. Il me semblerait malhonnête de qualifier son travail de « radiophonique », puisqu’à aucun moment la radio ne semble entrer en ligne de compte, ni dans sa production, ni dans sa diffusion, ni même en tant que simple référence. Pourtant, loin d’être une simple « lecture audio » agrémentée de quelques effets sonores, son récit et sa construction font preuve d’une grande maturité sonore. Il n’y a pas de doute pour moi : nous pratiquons le même art : la « fiction audio ». Et dans un autre registre, beaucoup plus pop et pulp, la saga mp3, apparue dans les années 2000, a sans doute fait de la « fiction radio » sans le savoir pendant des années, à l’instar de monsieur Jourdain. Pour emprunter une métaphore à la biologie, on pourrait dire qu’il y a eu « convergence évolutive » vers la forme de la fiction audio, en provenance de différents médias et de différents milieux, n’ayant pas forcément de rapport les uns des autres.

Deux mots pour finir.

Avant de nous projeter un tant soit peu vers l’avenir, prenons déjà notre élan vers le passé. On trouve déjà la trace de cette aspiration à la fiction audio dès le XVIIe siècle, chez Cyrano de Bergerac (l’auteur, pas le personnage de la pièce d’Edmond Rostand). Dans son livre L’Autre Monde : Les États et Empires de la Lune et du Soleil, il imagine des livres parlants, dont les auteurs nous s’adresseraient à nous directement au creux de l’oreille, avec une voix toute musicale [19].

Pour revenir enfin à ma question initiale : existe-t-il aujourd’hui une vocation à la fiction audio ? Il y a trois ou quatre ans, j’aurais encore été forcé de répondre par la négative. Mais c’est en train de changer sous nos yeux. J’en veux pour preuve l’ouverture récente d’un Master radio à l’INSAS (l’école de cinéma, radio et théâtre de Bruxelles) et l’existence d’une spécialisation « fiction radio ». Des jeunes gens aujourd’hui veulent faire de la fiction audio, c’est leur premier choix, c’est leur médium de prédilection. Voilà qui devrait lever nos derniers doutes : oui, la fiction audio est un art à part entière, un art qui a tout son (bel) avenir devant lui.

Notes

[1] Fiction radio ou fiction audio : je reviendrai sur la différence que je mets entre ces deux termes.

[2] Seules peut-être les fictions jeunesse des Histoire du Pince-Oreille sur France Culture me faisaient rêver, littéralement, puisque je les écoutais dans un demi-sommeil : elles avaient une liberté de ton et de réalisation que n’avaient pas à mes oreilles les fictions plus sérieuses pour adultes.

[3] Ou comme le disait le poète Francis Ponge : « Supposons que chaque peintre, le plus délicat, Matisse par exemple… pour faire ses tableaux, n’ait eu qu’un grand pot de rouge, un grand pot de jaune, un grand pot de, etc., ce même pot où tous les peintres depuis l’Antiquité (français mettons, si vous voulez) et non seulement tous les peintres, mais toutes les concierges, tous les employés de chantiers, tous les paysans ont trempé leur pinceau et puis ont peint avec cela. Ils ont remué le pinceau, et voilà Matisse qui vient et prend ce bleu, prend ce rouge, salis depuis, mettons, sept siècles pour le français. Il lui faut donner l’impression de couleurs pures. Ce serait tout de même une chose assez difficile ! C’est un peu comme ça que nous avons à travailler » (« La pratique de la littérature », in Méthodes, Paris, Gallimard, « Folio », p. 226).

[4] Grâce au professeur, traducteur, historien de la médecine, organisateur de festival et poète sonore Vincent Barras.

[5] Voir par exemple le cycle Bru(i)xelles sur la webradio SilenceRadio : www.silenceradio.org/grid.php?folder=4

[6] Comprenant Personnologue (2009), Kirkjubæjarklaustur (2011) et Pamela (2015), voir www.dicenaire.com/radio

[7] Avec des pièces comme John Haute Fidélité (2017), Version 133 (2019), DreamStation (2019), Clinique de la Mémoire Morte (2020), voir www.dicenaire.com/radio

[8] Aujourd’hui, si je devais rapprocher la fiction radio d’une autre discipline, ça serait plutôt de l’art de guider les rêves éveillés – c’est une bonne définition je trouve du métier du créateur fiction radio.

[9] Avec Bernard Heidsieck, principalement.

[10] Bernard Stiegler, lui aurait parlé d’hypomnémata, c’est-à-dire d’extériorisation de notre mémoire dans un support matériel consultable a posteriori.

[11] Ainsi Henri Chopin, quand je lui demandais lors du festival Radiophon’ic 2003 à Bruxelles quel conseil il donnerait à un jeune poète sonore, préconisait avant tout l’usage… du (magnétophone à bande) Revox !

[12] Citons, parmi mille noms possibles, un Roberto Bolaño dont ça a été le parcours.

[13] Calqué sur le slogan de HBO, la chaîne câblée qui a produit toutes ces excellentes séries TV, « It’s not TV, it’s HBO ».

[14] Je renverrai ici à l’excellente série d’articles de Juliette Vocler sur les origines du podcast, Il était une fois le podcast : http://syntone.fr/il-etait-une-fois-le-podcast-1-faire-table-rase/

[15] https://www.theverge.com/tldr/2018/4/17/17247334/ai-fake-news-video-barack-obama-jordan-peele-buzzfeed

[16] Avant l’arrivée d’Internet, la seule source accessible d’archives radiophoniques était Les Nuits de France Culture, et depuis 1989, les splendides livres-CDs des éditions Phonurgia Nova (que leur nom soit béni pour l’Éternité dans les cieux radiophoniques).

[17] Ainsi on me parle encore encore régulièrement de Personnologue, ma première pièce en 2009…

[18] Et nous sommes nombreux dans ce cas, comme Alexandre Plank ou Benjamin Abitan…

[19] « C’est un livre où pour apprendre les yeux sont inutiles ; on n’a besoin que des oreilles. […] il en sort comme de la bouche d’un homme ou d’un instrument de musique, tous les sons distincts et différents qui servent, entre les grands lunaires, à l’expression du langage […] » (op. cit.).

Auteur

Sebastian Dicenaire est poète, performeur, auteur et réalisateur de fictions sonores. Impliqué dans la programmation de Silence Radio, émanation de l’ACSR, de son début en 2005 à son arrêt en 2012, il réalise ses premières fictions avec l’ACSR, en collab. avec Christophe Rault : Personnologue en 2009 (Prix Les Radiophonies 2010 du meilleur texte – et de la meilleure interprète féminine pour Laurence Vielle) ; Kirkjubæjarklaustur en 2011, mention spéciale au prix Europa (2011) et prix SACD Belgique de la fiction radio 2012 ; Pamela en 2015, un feuilleton parodique des romans à l’eau de rose en huit épisodes, Prix Phonurgia Nova de la Fiction Francophone 2016. Son avant-dernière œuvre, une fiction d’anticipation, est un podcast natif pour France Culture, DreamStation, 2019 ; sa dernière, Clinique de la Mémoire Morte, en 4 épisodes, a été produite par RTS-Podcast & Le Labo et mise en ligne à l’automne 2020.

Copyright

Tous droits réservés.