Résumé

La fin-de-siècle était-elle synonyme avec la mort du livre dans un contexte pessimiste de déclin ? Marqua-t-elle une nette rupture entre la culture du xixe siècle et le modernisme des avant-gardes ? Cette étude, fondée sur un livre récent (La Chair du livre : matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, 2012), invite à reconsidérer les livres fin-de-siècle. En associant la matérialité, l’imaginaire et la poétique, elle discute l’agilité et le mouvement dans la mise en page, montre les premières expérimentations autour de la poésie visuelle et les taches d’encre dans les livres de la période, et conclut sur quelques continuités.

Was the fin-de-siècle synonymous with the death of the book in a pessimistic context of decline? Did it mark a neat breach between 19th century culture and avant-garde modernism? This study, based on a recent book (The Flesh of the Book: Materiality, Imagination and Poetics of the fin-de-siècle Book, 2012), calls for reconsidering fin-de-siècle books. By associating materiality, imagination and poetics, it discusses agility and movement in the page layout, shows the first experiments on visual poetry and ink stains in books of the period, and concludes on continuity.

Plan

Texte intégral

« Fin-de-siècle », murmure un personnage de Wilde dans The Picture of Dorian Gray. « Fin du globe », lui répond un autre. Pour tous deux, le français fait figure de langue plus apte que l’anglais à rendre l’accablement [1]. « Ah, ma chère, c’est ce que vous fait la fin-de-siècle, et la culture, et lire en français » (« Its [sic] fang-de-seeaycle that does it, my dear, and education, and reading French »), affirme un autre, entre affectation et parodie, dans Earl Lavender de John Davidson [2]. Le fantasme de finitude, on le sait, a marqué les lettres et les arts à la fin du xixe siècle en imposant un schème de crise. Plus encore, il a consacré un terme, fin-de-siècle, désormais adopté par l’histoire littéraire, qui englobe bien plus que la littérature : il dessine un horizon de l’esprit et un climat culturel. Le livre n’a pas échappé à ces scénarios du désastre. Jean de Palacio et Patrick Besnier ont tous deux attiré l’attention sur les bibliothèques funestes du siècle agonisant. Dans « Réalité et métaphore de la bibliothèque de Sénac de Meilhan à des Esseintes », Jean de Palacio parle de cénotaphe et de morgue ; « Mort dans la bibliothèque », affirme Patrick Besnier, un titre qui se passe de commentaire [3]. Une culture s’effondre, un monde finit : textes d’époque et études récentes cherchant à analyser le phénomène, tout le confirme.

Trois images retenues par la revue La Plume lors d’un concours d’ex-libris en 1897 [4] exhibent de manière voyante, mais non sans humour, cet effondrement : dégringolade des volumes, culbute d’un jeune homme en lunettes plongé dans sa lecture, désordre des tomes qui chutent pêle-mêle.

Doc. 1. ‒ Ex-libris anonyme, reproduit dans « Projets d’ex-libris envoyés pour notre deuxième concours », La Plume, n° 206, 15 novembre 1897, p. 709, coll. part. Droits de reproduction : Évanghélia Stead.

Doc. 2. ‒ Ex-libris La Forgue, reproduit dans « Projets d’ex-libris envoyés pour notre deuxième concours », La Plume, n° 206, 15 novembre 1897, p. 709, coll. part. Droits de reproduction : Évanghélia Stead.

Doc. 3. ‒ Ex-libris anonyme, reproduit dans « Projets d’ex-libris envoyés pour notre deuxième concours », La Plume, n° 206, 15 novembre 1897, p. 709, coll. part. Droits de reproduction : Évanghélia Stead.

Le dénominateur commun à ces affaissements est la chandelle qui s’éteint, aussi peu plausible en réalité que ces scénographies dramatisées. Elle joue le rôle d’un signe : elle n’est plus le symbole des longues veilles, mais l’insigne de la lumière de l’intelligence qui s’éteint, s’en va en fumée, et que le grand nombre de livres bouscule. Car on le sait, le gaz est déjà là, la lampe a eu raison de la chandelle, et l’électricité est en train de modifier autant le rapport au monde nocturne qu’à la lecture. Autant que les vénérables tomes reliés, l’antique chandelle indique un monde en mutation : dans la bibliothèque en désordre, le jeune homme à lunettes chute du haut de son échelle non pas parce qu’il s’est absorbé dans la lecture d’un in-folio respectable ; ce qu’il tient entre les mains est une feuille, un journal, ou un périodique illustré (Doc. 2). Son nom, La Forgue, renvoie peut-être à son homonyme, le poète Jules Laforgue, celui qui dit prosaïquement dans « Épicuréisme » : « Je parcours sans façon / Dessins, livres, journaux, autour de l’Odéon », et qui poursuit en lisant Heinrich Heine à la bibliothèque : « “Ce bouffon de génie”, a dit Schopenhauer, / Qui sanglote et sourit, mais d’un sourire amer [5] ! ».

Pourtant, dès qu’on se penche sur le livre fin-de-siècle, on découvre un monde surprenant, plein d’innovations souvent invisibles, tant le livre de l’époque a été réduit à des textes dépouillés de ce qui les entoure, notamment leur vêture, leur façon d’être sur le papier, et leur lien à un riche imaginaire de la lecture et de la bibliothèque. Il émerge de cet ensemble des créations singulières, qui transmettent des messages bien plus complexes, et montrent que le livre est un objet soumis à de fortes expérimentations. Plutôt donc que d’adopter, sans le questionner, ce climat de finitude, j’ai tenté dans La Chair du livre : matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle [6] d’interroger la fin-de-siècle sous l’angle d’un paradoxe : en effet, Yves Peyré a fait de Mallarmé le point de départ d’une « rupture inaugurale [7] », celle des livres novateurs, dont la conception entretient un lien fort avec le projet poétique que renferme l’objet. En parallèle, de nombreuses publications, le plus souvent axées sur le livre de luxe, datent les débuts du livre moderne de 1870, mais ne consacrent à la fin-de-siècle que quelques pages succinctes, limitées à des ouvrages dus à des artistes prestigieux. Leur renommée rejaillit sur l’ouvrage qu’ils ont le plus souvent « illustré », dit-on, selon un terme fort répandu, mais qui recouvre des réalités et des usages fort différents. À condition de replonger dans l’époque, et d’examiner de près ces créations, on s’aperçoit que Mallarmé n’est pas qu’une exception. Il appartient à un monde de l’imprimé soumis à de fortes mutations, et à une grande crise, qui s’ouvre volontiers aux techniques de reproduction en forte évolution, et tire aussi parti d’une iconographie galopante, de l’attrait croissant de la publicité, de l’affiche et de la décoration. Un monde où les artistes du livre sont aussi d’origine très diverse et jouent des rôles multiples et superposés : ils peuvent être bibliophiles, comme Octave Uzanne ; artistes peintres, relieurs et collectionneurs comme Charles Meunier ; illustrateurs, écrivains, concepteurs de caractères, créateurs de papiers décorés et de couvertures comme George Auriol ; architectes, designers et enseignants comme Henry van de Velde ; écrivains dessinateurs, hommes de théâtre, ex-libristes, graveurs et artisans du livre comme Edward Gordon Craig. Sous l’influence de la compétitivité de ses acteurs, de la concurrence des éditeurs, et de l’explosion de l’imprimé, les livres – livres imprimés en grand nombre, et livres de luxe – deviennent le terrain fécond de mutations plastiques et d’une interrogation poétique qui préparent la modernité et les avant-gardes. À preuve les quelques exemples qui suivent. On verra comment la mise en pages est assimilée à l’acrobatie et la mobilité brise la règle d’une lecture exclusivement binaire ; et de quelle manière l’effet croissant du noir et du blanc fait des pages typographiées des figures visibles plutôt que lisibles, avec comme corrélat les taches d’encre qui s’emparent de la création.

1. Mise en pages et mobilité

Ouvert aux arts de la rue, au placardage des affiches et aux prouesses des acrobates, le livre fin-de-siècle fait la part grande à une nouvelle utilisation de l’image. Dans Les Jeux du cirque et de la vie foraine d’Hugues Le Roux et Jules Garnier (1889), l’image est censée jouer un rôle a priori documentaire en ponctuant des études avant tout réalistes. Pourtant, dans cette page, une affiche déchirée, hâtivement collée sur une surface, introduit dans la page l’illusion d’un mur. L’exemple est censé illustrer le puffisme charlatanesque des directeurs de crique, Barnum en tête, et leur utilisation à grande échelle de la publicité mensongère ou outrancière. Outre la forme lacérée qui brise l’unité de la page, l’affiche représente un numéro d’équilibriste qui bouleverse l’ordre : le joyeux branle-bas qu’elle met en scène remplace la lecture ordonnée des éléments canoniques par une agitation, qui s’empare du sens. Le verbe to puff, « souffler, émettre brusquement un souffle d’air », s’est appliqué aux objets qui virevoltent et basculent dans l’image. Celle-ci joue bien entendu le rôle d’une illustration. Mais elle est tout autant une subtile métaphore de l’esthétique du creux, de la futilité et de la légèreté, qui touche désormais le langage. Tout au fond de l’image en effet, la turbulence a touché le mot équilibriste : il perd son e final, qui s’est décroché, et tombe, porté par un petit tonneau à rayures. Or le mot tonneau lui-même signifie en français « mouvement d’acrobatie aérienne », ce qui investit l’image d’une force linguistique qui met en avant des sens cachés et superposés que le dispositif texte/image porte désormais dans le livre comme une force perturbatrice et créatrice. Il n’est qu’à voir comment les écrivains s’y soumettent ou l’exploitent.

Octave Uzanne devient un funambule dans son livre L’Éventail (1882), dont toutes les pages sont ornées des compositions de Paul Avril. L’artiste, dans une mise en pages libre et variable, cherche à rendre par des agencements d’un style toujours différent les multiples représentations et l’histoire de cet objet éphémère et frivole que discute l’écrivain. Grâce aux prouesses typographiques de la maison A. Quantin, à qui appartient l’imprimerie de Jules Claye, les dispositifs de Paul Avril, reproduits par l’héliogravure, soumettent le texte d’Uzanne à un « resserrement » et à un « serpentement ». Les deux termes, en rapport étroit avec l’éventail, sont fortement connotés : ils étaient langage élaboré pour les éventails au XVIIIe siècle puisque chaque compartiment de l’objet, ouvert ou fermé, était un message muet adressé à l’ami ou à l’amant. Sortis à présent de ce contexte et appliqués à la mise en page et au livre dans son ensemble, resserrement et serpentement qualifient la manière dont Uzanne cherche à sertir son texte dans les tracés. Resserrement et serpentement font de lui un jongleur sur le feuillet, un acrobate de la page, s’escrimant pour sauver son texte :

Qu’on ajoute à ceci, pour ceux qui connaissent l’art du livre et les labeurs de sa confection, l’obligation qu’avait l’auteur, dans cet ouvrage tout de repérage, de repérer son esprit dans les enjolivements gracieux des marges, la compression de toute fantaisie de style dans un cadre inexorable de croquis mis sur cuivre et par conséquent non mobiles, la nécessité enfin de s’équilibrer et de prendre son élan pour traverser bien à propos de son texte l’esprit des gravures, semées sur la piste de ce livre, comme une écuyère qui crève avec une aisance apparente des cerceaux de papier [8].

L’acrobatie n’est plus une scène à illustrer ou un cas à étudier. Elle est devenue un dispositif qui ordonne le texte et soumet le livre à une loi poétique, celle de la parcimonie des vocables, et d’un zigzag sinueux et expressif. Une écriture de l’éventail s’y modèle au propre comme au figuré. Dans la perspective fin-de-siècle, on pourrait l’interpréter comme une menace qui trouble l’écrit et le paralyse. Mais pareille interprétation ne rendrait pas justice à l’ambiguïté du propos d’Uzanne, fier d’être cette écuyère aérienne et insaisissable qui convertit la difficulté en prouesse de style et transforme la contrainte en souplesse, prestesse et grâce.

Le poète belge Max Elskamp va plus loin encore dans un livre pensé comme un éventail. Son Alphabet de Notre-Dame la Vierge (1901) est une splendide litanie à l’honneur de la Vierge, ordonnée sur l’abécédaire, et composée de planches entièrement xylographiques, imprimées une à une par l’auteur lui-même. Elles ne sont pas pliées dans le dos, à la manière d’un livre occidental ordinaire, mais en gouttière, comme les livres japonais. Plus encore, chaque feuillet, imprimé d’un seul côté, se replie sur sa face blanche et le silence du papier. Cet incunable du xxe siècle est aussi cousu à la japonaise par une cordelette qui retient les feuillets rempliés dans le dos, assise de leur envol. Les pages en émanent et rayonnent, refermées sur leur face muette. À chaque ouverture, le recueil propose en page de gauche un vers, la formule litanique dans une typographie disloquée, et en belle page une image, qui explicite le vers en même temps qu’elle en est la quintessence graphique.

Doc. 4. ‒ Max Elskamp, L’Alphabet de Notre-Dame la Vierge, Édition du Conservatoire de la Tradition populaire [J. E. Buschmann imprima], 1901, exemplaire d’Émile Verhaeren, lettre K. Droits de reproduction : Archives et Musée de la littérature, Bibliothèque royale Albert 1er, Bruxelles.

Doc. 5. ‒ Max Elskamp, L’Alphabet de Notre-Dame la Vierge, Édition du Conservatoire de la Tradition populaire [J. E. Buschmann imprima], 1901, exemplaire d’Émile Verhaeren, lettre M. Droits de reproduction : Archives et Musée de la littérature, Bibliothèque royale Albert 1er, Bruxelles.

Doc. 6. ‒ Max Elskamp, L’Alphabet de Notre-Dame la Vierge, Édition du Conservatoire de la Tradition populaire [J. E. Buschmann imprima], 1901, exemplaire d’Émile Verhaeren, lettre Y. Droits de reproduction : Archives et Musée de la littérature, Bibliothèque royale Albert 1er, Bruxelles.

Le lire en effet sans l’aide de l’image est presque impossible, tant les lettres dansent et se désarticulent autour de la capitale qui en ordonne la scansion. Dans une lettre à Emma Lambotte, Elskamp compare ses lettres « désarticulées » aux acrobaties des Sisters Madison, équilibristes dont il était tombé amoureux fou à dix-sept ans :

Je dois du reste aux Sisters Madison, le peu d’anglais que je possède d’abord ! et la beauté qu’il y a dans ce qu’il [J. Feller [9]] appelle des “désarticulations”, que ce soit dans les cintres d’un cirque ou dans les pages d’un livre ; j’admire cela autant que la Sainte du vitrail de Terra-Annonciata [10].

On comprend dès lors mieux la mobilité et l’éphémère, assises du livre fin-de-siècle depuis le livre imprimé à grand nombre jusqu’au livre de luxe, dont L’Éventail d’Uzanne et L’Alphabet de Notre-Dame la Vierge d’Elskamp sont deux échantillons fort différents de nature et de portée. Principe du livre fin-de-siècle, les assemblages variables des mots et des dessins ne définissent pas seulement un nouveau mode d’être du livre, mais une poétique. Elle signe une époque de transitions et de transformations qui invente de nouveaux objets entre le livre romantique et les avant-gardes. L’image, matériau rétif et rebelle, concurrence le texte, le détourne, le contredit. Elle impose dans le livre son propre code, qui peut user de la complexité des figures rhétoriques, de la synecdoque ou de la métaphore. Elle a le pouvoir de les inverser et de les aliéner. Souvent petite de dimensions, sans être pour autant quantité négligeable, elle se conçoit comme une œuvre à part entière. Elle connaît la mise en abyme et la projection, favorise les jeux réflexifs, et joue adroitement avec la tradition iconographique. Elle peut désunir l’action, établir des récits concurrents, introduire dans le livre la mobilité, et entretient une dynamique paroxystique, qui n’est pas tant celle de la scène représentée (thématique) que celle des effets de sens qu’engendre le feuilletage (et la lecture) du livre, objet tridimensionnel et polymorphe.

Parmi un grand nombre d’auteurs qui en ont tiré parti, Félicien Champsaur. Ses livres mobiles, truffés d’images et de livres dans le livre, ont captivé Mallarmé. Le poète était de ses amis et le destinataire régulier de ses volumes. Entrée de Clowns par exemple, publié par Jules Lévy en 1886, mais daté de 1885, est fabriqué à l’aide de deux cents dessins émanant de trente-quatre dessinateurs, puisés dans la presse et les imprimés, et distribués par l’auteur dans onze récits. Le livre paraît sous la première couverture illustrée par Jules Chéret, qui met en valeur sur les deux plats et le dos le mouvement continu des numéros des clowns. Mais la couverture ne désigne pas tant l’espace du cirque qu’un domaine aérien, d’allure publicitaire, qui ressemble à une devanture de libraire : dans les cerceaux troués figurent les titres d’autres livres de Champsaur, Dinah Samuel (1881) et Miss América (1885). Champsaur a fondé ce livre sur la métaphore du recueil en tant qu’intermède clownesque publié entre deux romans, comme le montre sa préface, et a tiré parti d’une typographie disloquée inspirée des cabrioles des paillasses. Trois ans plus tard, il publie un manifeste, « Le Modernisme [11] », en affichant au titre le terme qui finira par désigner les avant-gardes anglo-américaines. « Autre chose que tout volume », lui écrit Mallarmé à propos de ses réalisations, « un objet moderne de rêverie pour une heure [12] ». Et il ajoute à propos des Étoiles, un ballet illustré par Henry Gerbault, encarté avec ses propres couvertures dans L’Amant des danseuses (1888), autre livre de Félicien Champsaur :

Mon cher ami, // Si je ne me trouvais pas devant votre œuvre-type pour ce qui est du double art du lettré et du peintre, bref un diable à l’esprit le plus extraordinaire et s’il ne fallait pas d’abord admirer simplement ce brio inouï toujours emporté et sémillant, je commencerais par noter que vous jouez du volume comme un Paganini [13] !

Ce diable à l’esprit touche jusqu’à la lettre du texte.

2. Noir et blanc et taches d’encre

Le terme « Noir et le Blanc » désigne à l’époque une nouvelle catégorie esthétique et artistique qui revendique un droit à l’existence en tant que section autonome des beaux-arts, consacrée par des expositions Blanc et Noir, à Paris et dans plusieurs capitales européennes. L’expression qualifie au sens propre le dessin à la pierre noire. Mais l’appellation, extensible, finit par englober plusieurs techniques sur papier qui, dans leur planéité, côtoient l’écriture et finissent par la concurrencer. Le contraste noir/blanc, qui correspond à une série d’oppositions primordiales dans notre psychisme et notre imaginaire, s’affranchit également à l’époque de la symbolique morale qu’exemplifie l’opposition pureté (blanc) ≠ mal (noir) pour désigner la valeur graphique et le contraste des lettres noires sur le blanc du papier. Cet ordre graphique nouveau se décline en objets imprimés et reproductibles. Mais le côtoiement entre typographie (noir sur blanc) et dessin en noir et blanc (gravure, lithographie) vire à la concurrence, évidente dans ces propos de Mallarmé à Ambroise Vollard à propos du Coup de dés, dont un premier projet (abandonné) aurait été accompagné des lithographies de Redon [14] :

Oui, mais pour les planches que Redon fera pour mon ouvrage, il importe qu’il y ait un fond dessiné : sinon, si le dessin se présente sur un fond blanc comme dans cette planche, cela fera double emploi avec le dessin de mon texte qui est noir sur blanc [15].

L’ordre graphique qui menace l’ordre sémantique ne préoccupe cependant pas que le seul Mallarmé. Une étude des titres fin-de-siècle à l’échelle européenne montre que dans les titres (notamment anglo-saxons) centrés sur le Noir et le Blanc, les termes esquisse (sketch), étude (study), gravure (etching), histoire en noir et blanc (story in black and white) le disputent aux sous-titres traditionnels de la fiction, roman (novel), récit ou nouvelle (story), conte (tale). De même, l’utilisation ambiguë de l’expression in Black and White [en noir et blanc] amoindrit le registre de la fiction pour accentuer celui du graphisme. Ces titres mettent en avant non pas un aspect du récit mais les matériaux de l’écriture, voire, son pur effet graphique sur le papier. Autrement dit, l’écrivain est un dessinateur potentiel parce qu’il écrit, et que l’écriture dans sa matérialité (noir et blanc), relayée par la typographie, perd en intelligibilité (noir sur blanc) ce qu’elle gagne en part figurative. Elle est une esquisse, une étude, une gravure, un dessin potentiels.

Trois auteurs, et pas des moindres, ont fondé un livre sur cette idée. Carlo Dossi nomme en 1868 L’Altrieri, nero su bianco [L’Avant-hier, noir sur blanc] un volume dans lequel priment les souvenirs incomplets et fragmentaires d’une enfance lointaine, en nette contradiction avec le pari de lisibilité que postule le sous-titre. Sur la même lancée, il nommera un autre recueil en 1880 Goccie d’inchiostro [Gouttes d’encre].

Bianche e Nere, novelle [Blanches et noires, nouvelles] de Luigi Pirandello (1904) [16] paraît en 1904 sous une couverture d’Ugo Fleres, ami intime de l’auteur, illustrateur de certains de ses textes et critique d’art. La couverture repose sur le contraste graphique et la pratique de l’endroit et de l’envers.

Doc. 7 ‒ Ugo Fleres, couverture pour Bianche e nere, novelle de Luigi Pirandello, novelle, Torino, Renzo Streglio e C., 1904. Droits de reproduction : Biblioteca Storica della Provincia di Torino, Turin.

La « page » donne à lire le titre du livre, mais commence, contre toute attente, par du blanc sur du noir, symbole d’une lecture pour le moins double. Pirandello lui-même, reconnaissable à sa barbiche, pose devant son livre comme une énigme à déchiffrer. Si le blanc de son costume le met sur le même plan que le titre du livre, désormais objet public, le lien entre l’auteur et l’œuvre se fait par le noir. L’ombre de l’écrivain se rattache à la R de NERE par un fil assimilable au trait de l’encre. On peut penser cette ombre comme le moi profond, ce double où l’homme public puise la matière de ses livres. C’est elle qui se lie aux lettres s’alignant sur le papier, noir sur blanc. La couverture, par la conjonction des deux moyens, lettre et dessin, et par le jeu entre blanc et ombre, met en scène ces deux niveaux et invite à lire le livre selon deux codes : selon le sens – qui, comme l’étude de la relation entre titres et contenu par Marina Polacco l’a montré, est fuyant et trouble, s’attache aux détails sans importance et annule tout épisode annoncé comme décisif [17] –, mais aussi selon le dessin, en se laissant guider par le graphisme. Par le fond noir et l’ombre, la couverture célèbre un sens caché ou enfoui, celui que la lisibilité (« noir sur blanc ») ne pourrait traduire.

Entre Carlo Dossi et Pirandello, In Black and White de Rudyard Kipling (1888) [18] use du prétexte de la différence raciale entre blancs et hindous pour mêler les codes linguistiques. Des parlers oraux, accidentés ou malmenés (black) y croisent un langage canonique, présent dans les deux épigraphes du premier et du dernier récit, issues de la Bible, le Livre par excellence, qui est aussi le livre des blancs (white) [19]. On pourrait donc comprendre ce titre non seulement comme un symbole du côtoiement de populations et d’ethnies différentes selon l’interprétation usuelle, mais aussi comme un clin d’œil à l’hybridation linguistique. Le livre est écrit in Black and White, comme s’il était écrit in English ou in French… La couverture de l’édition originale, dessinée par le père de l’écrivain, John Lockwood Kipling, suggère la double activité de la plume et du pinceau en accentuant leur contraste dans le titre qui joue le rôle d’un fronton et renvoie aussi potentiellement au dessin..

Les traductions françaises n’ont pas réussi à en rendre l’ambiguïté. Parmi les plus anciennes, la plus réussie est celle d’Albert Savine (Au Blanc et Noir, 1909). Mais les traductions modernes figent le sens : « Histoires en noir et blanc », dans la réédition de la collection Bouquins, « Dessins en noir et blanc », dans la Bibliothèque de la Pléiade. Le choix univoque (tantôt dessins, tantôt histoires) arrête l’oscillation et fixe le contenu en invitant à y considérer tantôt la fiction (histoires) tantôt le graphisme (dessins) [20]. Or c’est dans des expériences comme celle-ci que Kipling, écrivain-dessinateur bien connu, découvre le double potentiel de la plume et du pinceau. Quatorze ans plus tard, dans Just So Stories (1902), il racontera l’invention de l’alphabet, signe et en même temps son, image et lettre. On oublierait presque aujourd’hui que ce récit continue d’être reproduit grâce aux innovations techniques qui ont permis à l’expression Black and White de s’installer dans les lettres.

Ces paramètres incitent à repenser la catégorie des écrivains-dessinateurs à la fin du XIXe siècle. Quand leur activité principale est l’écriture, ils ne seraient pas seulement des écrivains amateurs d’arts plastiques, tentés par le griffonnage, les taches et les collages, mais des créateurs susceptibles de fonder un récit, par exemple, sur un ordre graphique qui servirait de principal impératif romanesque. Dans le contexte finiséculaire, cette mutation de l’ordre des valeurs pourrait être perçue comme une menace pesant sur l’écriture et mettant en péril sa suprématie. Mais le contexte artistique et typographique mouvant et la fusion du noir sur blanc avec le noir et blanc créent les conditions d’une nouvelle inventivité : une recherche de nouveaux langages sur une voie qui mènera à la poésie visuelle et à la peinture qui se fait écriture. Sans que la page dessinée le cède à la page écrite, leur interaction ambiguë tend à souligner la primauté du dessin sur l’écrit et révèle sous le livre imprimé le substrat d’un puissant imaginaire de l’écriture.

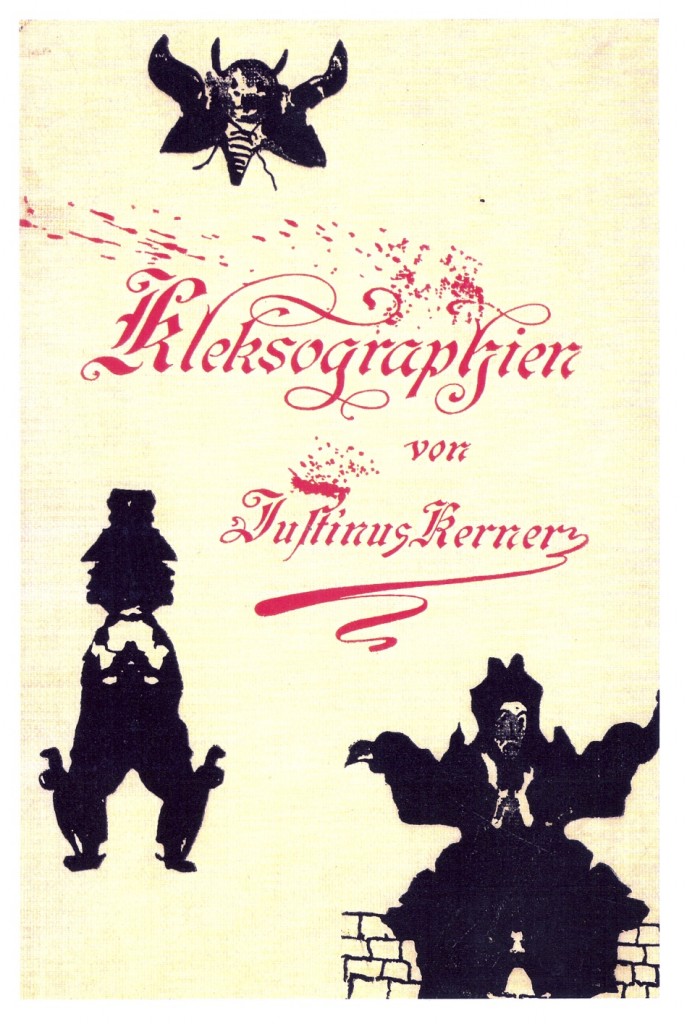

On note à l’horizon de ces modifications le puissant attrait des taches d’encre qui prennent d’assaut les couvertures désormais prioritaires sur le sens. La reproduction des errements privés de la plume aux lieu et place de la typographie usuelle dote ces créations de la fascination du songe et de l’inconscient. L’empreinte de l’encre sur le livre, produit industriel désormais, invite à considérer son espace comme une vitrine des accidents de la création, le lieu même de l’expérimentation. L’ébauche, l’esquisse, l’essai prennent à charge la créativité, liée à l’éphémère et au transitoire. Ils font triompher l’absurde et le non-sens. Kleksographien [Graphies d’encre] du poète romantique Justinus Kerner avait ouvert la voie en investissant les taches d’encre de tous les pouvoirs de l’imagination et d’une série de poèmes qui précisaient les visions pour les lecteurs peu imaginatifs.

Doc. 8 ‒ Justinus Kerner, Kleksographien, mit Illustrationen nach den Vorlagen des Verfassers, Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien, Deutsche-Verlags Anstalt, 1890, couverture, coll. part. Droits de reproduction : Christopher Stead.

Il fallut attendre 1891 pour que le fils du poète les publie dans un livre qui célébrait l’ambiguïté visuelle et le déclic de l’imaginaire. Car avec l’encre, la menace qui pèse sur l’écriture n’est pas seulement celle de l’image. C’est celle d’une forme bien plus indécise, plus mobile et plus ondoyante, traduisant une esthétique plus radicale.

Ainsi, si l’on continue d’envisager le livre fin-de-siècle dans le climat de finitude qui marque l’époque, on risque de passer à côté d’une forte continuité qui s’établit entre ces objets poétiques et les réalisations des avant-gardes. Retenons en guise de conclusion quelques prolongements.

3. Continuités

L’encre de Francis Picabia La Sainte Vierge (vers 1920) [21] est une feuille blanche qui resplendit d’un semis de taches, d’éclaboussures et de macules. Le mystère de la virginité est à penser avec l’impureté et par elle, de même que le mystère de l’écriture était à mesurer dans les coulures d’encre à la fin du xixe siècle. Dans Un coup de dés jamais n’abolira le hasard / Image (1969), Marcel Broodthaers [22] reprend Mallarmé sous forme de simples traits noirs qui créent sur la page un rythme qui décalque le rythme de la typographie originale. L’artiste joue de leurs épaisseurs comme d’une gamme qui traduit ce qui était chez Mallarmé taille des caractères, par conséquent, intensité du langage. À la fin du XIXe siècle, on l’a vu, les textes qui se nomment A Sketch in Black and White, A Study in Black and White, ou simplement In Black and White (Kipling) n’avaient d’autre ambition que de substituer à l’écrit des images.

Autour du Coup de dés (Cosmopolis, 1897), poètes et écrivains ont inventé une typographie parlante, mobile. Christian Morgenstern a donné un « Fisches Nachtgesang », un « chant nocturne », ou bien une « sérénade du poisson » dès 1906, un poème iconique dont les vers se composent d’une alternance de brèves et de longues simulant un poisson. Dépourvus de mots, ces vers ou ces lignes reproduisent le mètre (muet) de la sérénade. On peut y voir une bouche qui s’ouvre et se referme dans un rythme sans bruit ; un poisson entier, pendant la tête en bas (serait-ce une carpe ou un hareng saur ?) ; ou l’eau dans laquelle il baigne. À la place du poème qu’on ne lira pas, on a l’effet du poème. Mais aussi un poème, celui que son lecteur compose à partir d’un squelette graphique, d’une partition musicale silencieuse et minimale… Man Ray lui fait écho en 1924 avec Lautgedicht, poème, quatre strophes constituées de traits noirs qui simulent les mots [23]. Libérée des signes, la pensée poétique se distribue et se soutient par les blancs et les noirs. Cette inspiration, toute en barres et signes de mesure, vient tout droit des expérimentations des revues fin-de-siècle. Le texte pionnier de Mallarmé « Le Livre, instrument spirituel » avait paru dans l’une d’elles, La Revue blanche[24]. Et c’est dans une revue que Mallarmé qualifiait la typographie du Coup de Dés de « tout sans nouveauté qu’un espacement de la lecture », de « mise en scène spirituelle exacte ». Il ajoutait :

J’aurai, toutefois, indiqué du Poème ci-joint, mieux que l’esquisse, un « état » qui ne rompe pas de tous points avec la tradition ; poussé sa présentation en maint sens aussi avant qu’elle n’offusque personne : suffisamment, pour ouvrir des yeux [25].

C’est ce que j’ai tenté avec La Chair du livre. Donner à voir le livre fin-de-siècle.

Notes

[1] Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray [London, Ward, Lock & Co., 1891], London, Penguin Books, 1949, rééd. 1981, chap. XV, p. 198, en italique.

[2] John Davidson, A Full and True Account of the Wonderful Mission of Earl Lavender, London, Ward and Downey Ltd., 1895, p. 68, en italique (propos de Mrs. Scamler), je traduis.

[3] Voir Jean de Palacio, « Réalité et métaphore de la bibliothèque : de Sénac de Meilhan à des Esseintes », Figures et formes de la Décadence, deuxième série, Paris, Séguier/atlantica, 2000, p. 251-270, et Patrick Besnier, « Mort dans la bibliothèque », dans Fins de siècle, Pierre Citti (dir.), colloque de Tours, 4-6 juin 1985, s.l., Presses Universitaires de Bordeaux, 1990, p. 265-270.

[4]« Projets d’ex-libris envoyés pour notre deuxième concours », La Plume, n° 206, 15 novembre 1897, p. 709.

[5] Jules Laforgue, « Épicuréisme », Les Complaintes suivies des Premiers poèmes, Paris, éd. Pascal Pia, Gallimard, « Poésie », 1970 et 1979, p. 178-179 (le texte fait partie des Premiers poèmes).

[6] Évanghélia Stead, La Chair du Livre : matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, Paris, PUPS, coll. « Histoire de l’imprimé », 2012, 566 p., 243 fig.

[7] Yves Peyré, « Une rupture inaugurale : Mallarmé et l’espace du livre », Université Paris X-Nanterre, Littérales, no 9, p. 81-97.

[8] Octave Uzanne, L’Éventail, illustrations de Paul Avril, Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1882, p. 18.

[9] Il s’agit du dialectologue Jules Feller, membre, comme Elskamp, de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises de Bruxelles, qui avait commenté le livre d’Elskamp.

[10] Max Elskamp, lettre du 13 février 1918 à Emma Lambotte, Lettres, poème liminaire d’André Salmon, Liège, Éditions Dynamo, Pierre Aelberts, s.d. [10 décembre 1962], p. 10.

[11] Félicien Champsaur, « Le Modernisme », Dinah Samuel, édition définitive, Paris, Paul Ollendorff, 1889, p. i-xviii.

[12] Stéphane Mallarmé, lettre du 17 août 1887 à Félicien Champsaur, Correspondance, III, 1886-1889, recueillie, classée et annotée par Henri Mondor et Lloyd James Austin, Paris, Gallimard, 1969, p. 129 (à propos des Bohémiens, ballet lyrique de Félicien Champsaur, Paris, Dentu, 1887).

[13] Id., lettre du 20 juillet 1888, p. 229.

[14] Voir ici les épreuves corrigées de Mallarmé avec les planches de Redon.

[15] Lettre du 5 juillet 1897 d’Ambroise Vollard à Redon, Lettres de Gauguin, Gide, Huysmans, Jammes, Mallarmé, Verhaeren… à Odilon Redon, présentées par Arï Redon, textes et notes par Roseline Bacou, Paris, José Corti, 1960, p. 144.

[16] Luigi Pirandello, Bianche e Nere, novelle, Torino, Renzo Streglio e C., 1904.

[17] Voir Marina Polacco, Gli amori, le beffe e la tragedia, Storia di Pirandello novelliere, 1894-1908, Lucca, Maria Pacini Fazzi editore, 1999, p. 111-112.

[18] Rudyard Kipling, In Black and White, Allahabad, A.H. Wheeler & Co’s, 1888.

[19] L’épigraphe du premier récit, « Dray Wara Yow Dee », est tirée de Proverbes, vi, 34, celle du dernier, « On the City Wall », de Josué, ii, 15. Les autres épigraphes correspondent à des proverbes hindous. Une d’elles est tirée d’une comptine.

[20] Voir Kipling, Misère et douceur de l’Inde, Paris, U.G.E., coll. « 10/18 », 1980 ; Œuvres, Paris, Laffont, « Bouquins », 1988, vol. II ; et Œuvres, sous la dir. de Pierre Coustillas, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, vol. I.

[21] Encre sur papier, 33 x 24 cm, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, OA 189. Reproduit dans Yves Peyré, Peinture et poésie. Le dialogue par le livre, 1874-2000, Paris, Gallimard, 2001, p. 21.

[22] 32,6 x 25 cm, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Rés. 254 B. Reproduit dans Yves Peyré, p. 55.

[23] Morgenstern et May Ray sont reproduits en regard dans Jacques Damase, Révolution typographique depuis Stéphane Mallarmé, Genève, Galerie Motte, 1966, p. 30-31.

[24] La Revue blanche, 1er juillet 1895, p. 33-36.

[25] Stéphane Mallarmé, « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », Cosmopolis, Revue internationale, vol. VI, n° 17, mai 1897, p. 417-418.

Voir la bibliographie réunie et classée dans La Chair du livre : matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, Paris, PUPS, « Histoire de l’imprimé », 2012, rééd. 2013, p. 482-514.

Auteur

Évanghélia Stead est Professeur de littérature comparée à l’ université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Ses domaines de recherche sont notamment les littératures fin-de-siècle et l’imaginaire de la Décadence ; la matérialité, l’imaginaire et la poétique du livre ; les revues littéraires et artistiques en Europe (1880-1920). Elle anime depuis 2004 le séminaire interuniversitaire T.I.G.R.E. (Texte et Image, Groupe de Recherche à l’École) à l’ENS-Ulm.

Copyright

Tous droits réservés.